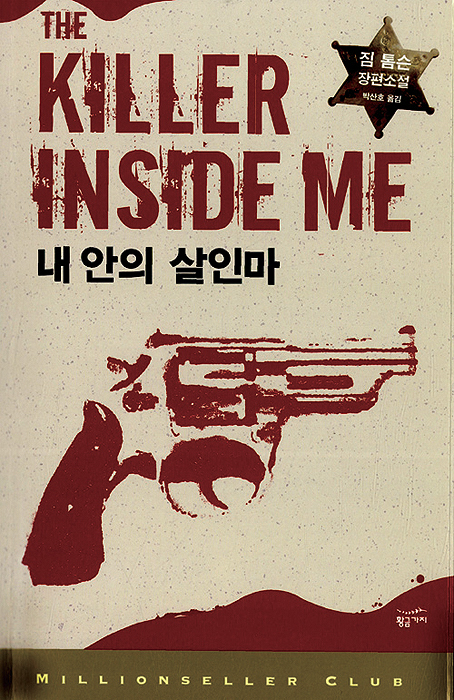

“나는 1952년 4월5일 토요일 밤 9시가 조금 지나서 OOOOO를 죽였다. 그날은 햇살이 화사하고 상쾌한 봄날로, 이제 여름이 오고 있다는 것을 느낄 만큼 따뜻했고, 밤에도 적당히 쌀쌀했다.” 짐 톰슨이 1952년에 발표한 하드보일드 범죄소설 <내 안의 살인마>를 보면 이런 아이로니컬한 문장 배치가 종종 나온다. 살인을 고백한 뒤, 바로 날씨에 대한 서정적인 설명이 따라붙을 수 있다니. 평범한 사람이라면 엄두도 못 낼 일이지만, 본래 인간의 마음이 가장 무섭고 알 수 없는 것이라 하지 않았던가. 살인에의 충동을 ‘병’이라 지칭하는 주인공 ‘루 포드’는, 차근차근 자신의 살인 과정을 1인칭 시점으로 들려준다. 때론 가전제품 매뉴얼을 읽어주듯 담백하게, 때론 결말을 채근하는 독자들을 다독이면서.

이 소설은 알게 모르게 TV시리즈 <덱스터>나 영화 <아메리칸 싸이코>에 영향을 줬을 거라 생각될 정도로, 1인칭 범죄소설의 매력을 십분 발휘한다. 루 포드는 <덱스터>의 덱스터나 <아메리만 싸이코>의 패트릭 베이트먼과 비교했을 때, 거의 무색무취에 가까운 캐릭터다. 그에게는 살인의 정서도, 이유도 없다. 다만 살인의 기술이 있을 뿐이다. 루 포드는 텍사스의 소도시 센트럴시티에서 부보안관으로 살아가는 남자다. 지적이고 잘생긴데다, 사람들 사이에서는 예의바른 문제 해결사로 알려졌지만, 그의 살인 본능은 금세 드러난다. 그는 아름다운 창녀를 죽이고, 그녀에게 치근대던 얼간이 엘머도 무참하게 살해한다. 그러고는 두 사람이 서로 싸우다 죽은 것처럼 위장하고는, 자신의 범죄를 은폐하기 위해 계속 살인을 저지른다.

<내 안의 살인마>는 순전히 루 포드의 시점으로 흘러가기 때문에, 그가 범죄 사실을 낱낱이 고백할 때까지 독자들은 기다릴 수밖에 없다. 그가 100% 진실을 말한다는 보장도 없다. 하지만 이 책은 제법 친절한 소설이다. 루 포드는 “내가 읽은 많은 책에서 작가는 항상 절정에 이를 때마다 실성한 것처럼 보인다”고 조롱하면서, “독자들에게 언젠가는 모든 것을 말하겠다”고 안심시킨다. 결국 그의 고백과 함께 후반부에 드러나는 반전이 제법 섬뜩하지만, 문제는 사건의 진실이 아니라 루 포드의 반응이다. 그는 마음이 없는 사내이며, 허무주의로 가득 찬 세상 그 자체다. 범죄자의 냉담한 마음을 독특한 문체로 묘사한 이 소설은, 2010년 영화로 다시 태어날 예정. 마이클 윈터보텀 감독이 벤 애플렉의 동생 케이시 애플렉, 제시카 알바, 케이트 허드슨과 함께 촬영을 마친 상태다.