요나스 메카스가 보기에 대략 1959년에서 1963년에 이르는 시기 동안 미국에서는 오프 브로드웨이 연극과 비슷한, 혹은 유럽에서의 ‘뉴 웨이브’와 유사한, 새로운 영화의 흐름이 생겨났다. 그런 움직임을 만든 사람들은 한결같이 뻣뻣한 주제와 형식에 매달리는 할리우드의 ‘공인된 영화’(official cinema)를 불신했고, 혐오했다. 그들은 지나친 전문가주의와 지나친 테크닉에 대한 맹신, 그리고 거대 자본의 속박에서 벗어나 직관과 본능이 이끄는 가볍고 창의적인 발걸음을 따라 영화를 만들고자 했다. 그럼으로써 무엇보다 그들이 고심한 것은 벌거벗은 대로의 진실에 더 가까이 다가가는 것이었다.

2차대전 수용소에서 영화에 관심

메카스는 이들 새로운 세대가 추구하는 영화를 가리켜 스스로의 힘으로 만드는 영화라고 했고, 창작자 스스로를 옭아매는 것이 아니라 자유롭게 하면서 만드는 영화라고 했다. 메카스라고 하면, (특히, 1961년 아방가르드 영화의 사제 마야 데런이 사망한 뒤로) 당대의 새로운 세대에 요구된 이런 영화의 리더십을 떠맡은 인물로 먼저 기억해야 할 것이다. 그 뒤 40여년 동안 그는 미국 아방가르드 영화의 적극적인 지도자이자 옹호자 그리고 산파 역할을 해왔다. 메카스는 이런 역할을 (비록 1950년대 중반에는 이후와 조금 다른 입장을 보였지만) 출중한 영화비평가로 활동할 때부터 수행하기 시작했다. 그는 1955년 자신이 발행한 영화잡지 <필름 컬처>와 <빌리지 보이스>에 급진적인 영화들과 영화감독들을 조명하는 열정적이고 때론 논쟁적인 글을 실었다. 한편으로 그는 정열적인 실천가이기도 했다. 메카스는 아방가르드 영화들의 쉽지 않은 배급과 상영을 위한 활로를 뚫고자 활발히 활동한 인물이었다. 그리고 우리는 그가 자신의 글만큼이나 살아 있는 영화를 직접 만들어 미국 아방가르드 영화의 역사에 큰 족적을 남긴 영화감독임도 잊지 않는다.

1922년 리투아니아에서 태어난 이 영화의 아방가르디스트는 어린 나이에 시를 썼던 인물이었다. 그가 자신의 첫 번째 시집을 출간한 것은 그의 나이 겨우 열네살 때였다고 한다. 그는 동생인 아돌파스와 함께 고향을 떠나 대학에 가려고 빈으로 가던 도중 나치의 습격을 받아 의도했던 길이 막혀버리고 만다. 2차대전의 후반기 동안 수용소에서 강제노역을 하기도 했던 형제는 전쟁이 끝난 다음의 나날들을 난민 수용소에서 보내야 했다. 메카스 형제에게 영화에 대한 관심이 생긴 것은 이때였다. 수용소에서는 미국영화를 보여주곤 했는데, 이때 본 존 휴스턴의 <시에라 마드레의 보물>(1948)이 메카스에게 깊은 인상을 줬던 것이다. 한편으로 자신들과 비슷한 처지의 전후 난민들을 다루면서도 실제 상황에 대한 이해가 부족했던 <추적>(프레드 진네만, 1948) 같은 영화는 메카스 형제를 분개하게 만들었다고 한다. 아마도 다른 가능성을 보여준 영화에는 경탄하고 거짓된 영화에는 저항했던 메카스는 이때부터 스스로 시나리오 작업을 시작했고, 나중에는 자신의 영화를 만들리라 결심하게 되었다. 1949년, 뉴욕에 발걸음을 디디게 된 메카스 형제는 모든 종류의 영화를 보았고 볼렉스 카메라를 빌려 새로운 도시를 돌아다녔다. 그렇게 메카스의 영화 인생이 시작되었다.

‘리얼리티의 편린을 담는 자’

사람들이 메카스의 영화를 보면서 떠올릴 수 있는 단어들 가운데 하나가 ‘홈무비’이다. 우선 전문적인 영화인이 만들었다면 자연스레 ‘실수’라고 간주할 수 있는 특성들- 예컨대 노출 과다거나 번득이거나 스크래치가 있는 화면 같은- 이 그런 단어를 연상케 한다. 다른 한편으로는 메카스의 영화들에 담긴 거창하지 않는 제재들 역시 지적할 수 있겠다. 그 자신의 말마따나 자신과 가족, 친구들과 동료들을 카메라에 담은 메카스의 영화들에는 극적인 드라마도, 굉장한 클라이맥스도, 긴장도 없고 단지 개인적으로 축하할 소소한 일들과 기쁨, 일상의 기적이 있을 뿐이다. <우연히 나는 아름다움의 섬광을 보았다>(2000)에서 자주 나오는 말처럼 ‘삶은 계속된다’는 것을 보여주는 그러한 영화들은 보는 이들을 어떤 친밀한 영역 안으로 끌어들인다.

삶의 앞에 서서 그 순간의 정수를 포착하는 사람, 결국에는 삶에 대한 영화를 만드는 사람이라는 관점에서 메카스는 자신을 가리켜 필름메이커(filmmaker)가 아니라 그저 ‘필르머’(filmer)라고 지칭하곤 한다. 그의 말에 따르면 자신은 영화를 만드는 사람이 아니라는 것이다. 그리고 자신은 아무것도 연출하지 않는 사람이라고 주장한다. 그저 삶의 단편들을 계속해서 필름에 담을 뿐이기 때문에 필름메이커나 영화 ‘감독’이 아닌 필르머라는 용어가 자신에게 더 어울린다는 것이다.

기본적으로는 자신 앞에 보이는 것에 대한 카메라를 통한 즉각적인 반응과 기록으로서 그의 영화의 재료가 마련된다는 점, 그리고 <월든: 다이어리, 노트, 스케치>(1969)의 원래 제목으로 붙이려 했던 부제가 그의 모든 영화의 제목으로 쓰이려 했고 그래도 무방하다는 점 등을 고려한다면, 그저 리얼리티의 편린들을 담는 자라는 의미를 가진 단어는 메카스를 이해하는 데 충분해 보인다. 하지만 거기에는 알게 모르게 메카스 영화의 중요한 측면을 가릴 가능성도 있음을 함께 이야기해야만 한다.

아마추어적 열정으로 아방가르드적 정신을…

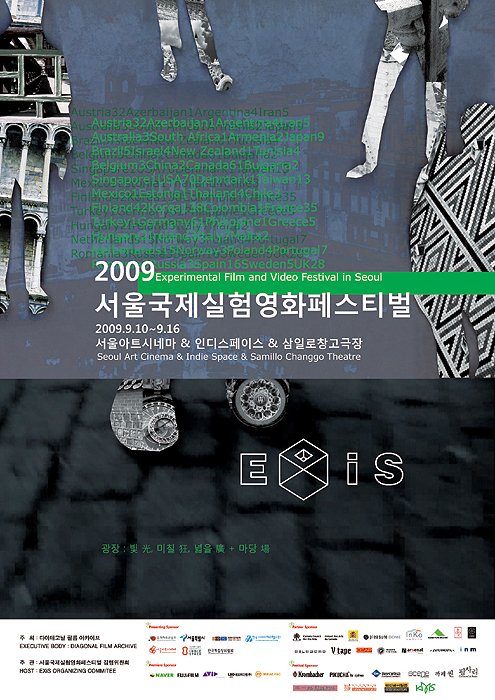

요컨대 메카스는 영화의 작동 메커니즘에 대한 나름의 이해를 바탕으로 그만의 영화를 만들고 있었다는 것 말이다. 사람들의 말대로 메카스의 영화는 자서전으로서의 영화, 혹은 일기로서의 영화로 부르는 게 틀리지 않는다. 그러나 그의 영화는 자서전의 재료가 되는 것들의 단순 나열만은 아니다. 중요한 것으로 우리는 그의 영화가 종종 촬영된 때로부터 오랜 뒤에 결합되고 편집이 되어 만들어진다는 점을 고려해야 한다. 예컨대 <우연히 나는 아름다움의 섬광을 보았다> 같은 경우, 대략 1975년에서 1999년까지 찍은 필름들을 2000년에 종합하여 완성된 영화다. 메카스는 이처럼 촬영 순간과 편집 순간의 시간적인 거리를 둠으로써 촬영 순간 필름이 가졌던 감정가가 부패되고 그것은 결국 재구성의 과정 아래 놓일 수밖에 없는 요소로 만들어버린다. 그 위에 메카스의 현재의 논평과 차후에 필름 위에 드리워지는 음악 또한 제재들을 과거가 아니라 기억 속의 것으로 변형시켜놓는다. 이런 영화 만들기의 메커니즘이 작동하면서 메카스 특유의 서정주의적인 멜랑콜리의 감정이 생겨난다. 그러고 보면 메카스는 홈무비를 만드는 이의 아마추어적인 열정으로 아방가르드적인 정신을 껴안은 영화감독이라는 세간의 평가가 무색하지 않은 인물이다. 9월10일부터 16일까지 열리는 서울국제실험영화페스티벌에서는 메카스의 대표작들을 선보이는 자리를 마련한다.