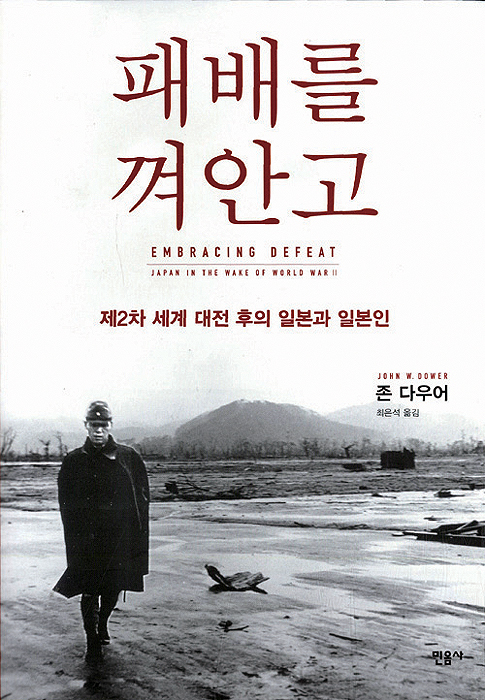

“오로지 평평한 땅만이 펼쳐져 있다. (중략) 이 평원 위에 목욕탕 굴뚝이나 튼실한 창고 몇 개, 그리고 두꺼운 철제 문으로 보호된 단단한 건물 몇 개가 엄지손가락처럼 솟아나 있다.” 종전 직후 도쿄의 주재기자였던 러셀 브라인스의 글은 당시 일본의 겉모습만 묘사한 것은 아니었다. ‘교다쓰’(허탈)라는 단어가 <전후 신조어 해설>이라는 소사전에 특별히 등재될 정도로 일본인의 내면 역시 극도로 황폐해졌다. 전후 일본사 전문가인 존 다우어가 쓴 <패배를 껴안고>는 패전 직후 일본의 정치, 경제, 사회, 문화를 통해 일본이 어떻게 패전 직후를 헤쳐왔는지 보여준다. 이 논픽션으로 다우어는 1999년에 전미도서상을, 2000년에 퓰리처상을 받았다.

책을 펴들기만 해도 손목이 시큰할 정도의 판형과 두께(주석 포함 860여쪽)가 위압적이고 무거운 주제를 다루긴 하지만 다우어는 압도적인 자료를 동원해 유려하게 이야기를 풀어간다. 내용은 더할 나위 없이 구체적이다. “견디기 힘듦을 견디고 참을 수 없음을 참아라”라고 했던 천황의 칙어는 물론 “전우들 대부분은 저승길을 갈 때 적이 아니라 상급자들의 목숨을 가져가고 싶어 했다”는 전역 군인의 편지 등 생활상을 느낄 만한 사례를 동원해 한땀 한땀 바늘 뜨듯 패전국 일본의 프레스코화를 완성한다.

가장 중요한 대목은 패전 미국이 일본을 ‘위로부터’ 개혁하고 일본이 수동적으로 그 모든 것을 받아들이면서 생긴 특이점에 할애되었다. “미국의 개혁가들이 위로부터 민주 혁명을 추진하면서 느낀, 육욕만큼 강렬한 감정은 동방의 적대자를 개조하여 서구 기준으로 최소한의 사람 구실은 하게 만드는 데서 오는 것이었다.” 네 나라가 분할통치에 들어갔던 독일의 경우와 달랐던 일본에 대한 미국의 오리엔탈리즘적 접근법은 빠른 속도로 천황의 신민을 시민으로 탈바꿈시켰지만, 밖에서 기인한 개혁은 일본의 전후 시스템 중에 마땅히 붕괴되었어야 할 군국주의 일소를 말끔히 해치우지 못했다. 지금까지 왜 한-일 관계가 이럴 수밖에 없는지, 그 이유를 알 만한 대목이다. 이 책을 읽으면서 어쩔 수 없이 주관적이고 감상적으로 행간을 읽게 되는 건 어쩔 도리가 없다. 패전 뒤 극심한 식량난이 식민지 조선, 중국에서의 식량 공급이 끊겨서라는 말을 읽을 때, 전쟁 당시 일본군의 만행을 언급하는 대목을 읽을 때, 한국전쟁을 통해 일본이 다시 일어설 때….