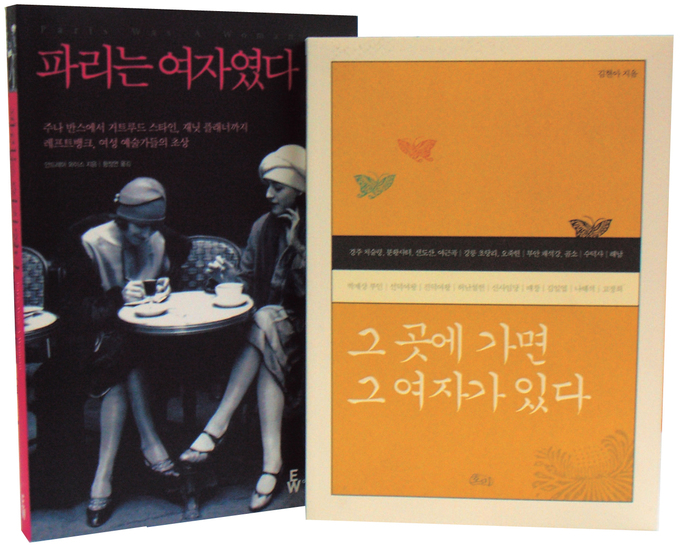

<그곳에 가면 그 여자가 있다> 김현아 지음 / 호미 펴냄 <파리는 여자였다> 안드레아 와이스 지음 / 에디션더블류 펴냄

역사가 승자의 기록이라는 말은, 왜 재능이 뛰어난 여성에 대한 역사 기록이 (남성들의 그것에 비해) 적은가 하는 의문에 대한 답이 된다. 남자의 헌신적인 조력자일 때 여자의 존재가 인정되는 경우가 많다. 많은 경우 창작의 주체이기보다 영감의 대상이 될 때, 권력의 집행자보다는 우아한 내조자가 될 때 여자의 존재는 기록되고 숭배받을 수 있었다. 김현아의 <그곳에 가면 그 여자가 있다>와 안드레아 와이스의 <파리는 여자였다>는 널리 알려지지 않은 역사 속 여성의 기록을 담은 책들이다. 두 책 모두 사료 조사라는 역사적 충실함에서나 사진자료를 통한 생생한 이야기 전달력이라는 면에서나 높은 점수를 받을 만하다.

<그곳에 가면 그 여자가 있다>는 절반쯤 여행서이고 절반쯤 에세이다. 저자는 경주에서는 신라 여성들의 흔적을, 강릉에서는 조선 여성 예술가들의 흔적을 더듬는다. 이중에는 선덕여왕처럼 지배자로 살았던 인물도 있지만, 정작 흥미로운 이야기들은 거문고도 잘 타고 노래도 잘하던 부안 기생 매창, 1920년대 여성 해방의 선구자였으며 1928년 서른세살로 출가한 김일엽의 삶과 그들이 살았던 땅에 관한 대목에 있다. 그들은 책장 구석 어딘가에 박제된 옛날 사람들이 아니다. 사진작가 유순미가 찍은 사진과 김현아의 글은 현재 이 땅에 존재하는 풍경 위에 옛사람들의 풍류와 멋을 부려놓는다. 서울이고 지방이고 가를 것 없이 아스팔트 길이 되어버린 시대에, 시인의 시를 이해하기 위해 그 땅을 밟는다는 식의 기행 에세이는 낯설고 흥미롭고 (그곳에 가고 싶게 만든다는 면에서) 도발적이다.

<파리는 여자였다>는 레프트뱅크, 즉 불어로 ‘리브 고슈’라 불리는 센강 왼쪽에서 모더니스트 예술가이자 지식인으로 살았던 여성들의 이야기를 보여준다. 시, 소설, 희곡작가이자 피카소와 마티스의 수집가로 알려진 거트루드 스타인, <뉴요커>에 칼럼을 연재했던 미국 저널리스트 재닛 플래너, 유명한 서점 ‘셰익스피어 앤드 컴퍼니’를 세우고 제임스 조이스의 <율리시스>를 처음 펴냈던 실비아 비치…. 남자들에게서의 자유, 그리고 여성에 대한 남성의 고루한 규칙에서의 자유를 담고 있는 이 책을 쓴 사람은 작가이자 감독인 안드레아 와이스. 이 책의 가장 큰 장점은 다양한 기록을 통해 세계 각지에서 파리의 센강 왼편에 모여들었던 여성 예술가들의 삶을 ‘보여준다’는 데 있다. 일단 이 책이 그려내는 모더니스트들의 삶과 예술은 여자의 것이기 때문에 후대에 잘 알려지지 않은 경우가 많은데, 각종 글자료와 사진은 그야말로 손에 잡힐 듯 당대의 삶을 복원해내는 데 성공했다.