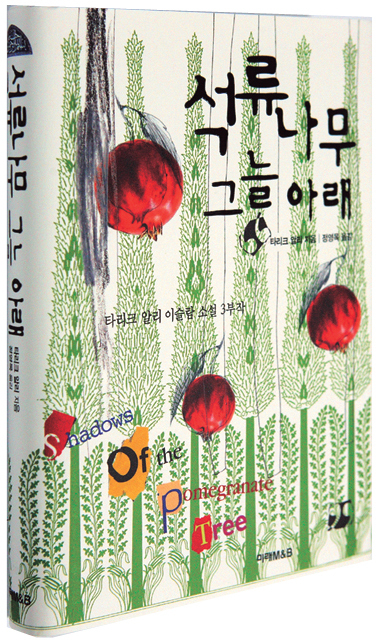

<석류나무 그늘 아래> 타리크 알리 지음/ 미래 M&B 펴냄

타리크 알리는 <술탄 살라딘>에서 승자의 관점에서 왜곡되어 알려져온 패자의 역사를 들려주었다. 언월도를 들고 요란한 굉음이나 내면서 설치는 할리우드적 영상 속의 아랍인들이 아닌, 진짜 아랍인들의 삶이 어땠는지를 집요하게 들려주는. 그렇다고 해서 그가 선택한 소재가 ‘안전’한 것은 아니다. 기독교 세계와 분쟁이 있는 시대를 빼고 신화와 우화를 맛깔나게 들려주는 데 만족하는 것은 아니라는 말이다. 이미 그는 <술탄 살라딘>에서 기독교 세계와 이슬람 세계의 충돌 상황, 즉 십자군전쟁의 이야기를 그려냈었는데, 이번에 소개되는 <석류나무 그늘 아래>는 스페인 내 무어인의 역사가 무너지는 과정에 대한 이야기다. 그 중심에는 한 이슬람 귀족 가문이 있다.

기독교 군대에 의해 한 마을이 초토화된다. 이슬람 문명을 상징하는 책들이 일순 잿더미로 내려앉는다. 코란 수천부와 더불어 그 장점과 결점에 관한 박식한 논평과 신학적, 철학적인 사유가 담긴 책들, 아름다운 글씨로 기록된 이 모든 책들이 제복 입은 사람들의 손에 마구잡이로 수레에 실려나갔다. 병사들은 원고 수십만권으로 하루 종일 벽을 쌓았다. 당연히 그 뒤를 잇는 것은 기독교로의 강제 개종이다. 이 모든 것은 그라나다에 새로 부임한 대주교 히메네스의 지휘하에서 생긴 일. 알후다일 마을을 이끄는 우마르는 마을 주민들에게 세 가지 선택을 제시한다. 기독교로 개종할 것인가, 죽을 때까지 싸워볼 것인가, 아니면 이 땅을 떠날 것인가. 생존이 걸린 문제에서 모두 한 가지 길을 선택하지는 않는다. 우마르의 주변 인물부터가 그렇다. 결사항쟁을 고집하는 사람들, 새로운 존재들 앞에서 믿음의 근간을 뿌리째 옮기겠다는 사람들.

어느 길도 녹록하지 않다. 이미 그들이 안온하게 머물렀던 세상은 무너졌다. 우마르는 노예로 살기보다 싸우다 죽는 편이 낫다는 맏아들 주하이르의 말을 듣고 상상한다. “우마르는 가슴이 뛰기 시작했다. 환상이 보였다. 총사령관의 병사들과 충돌하는 장면. 혼란. 검들이 허공에서 춤을 추고 총소리가 들렸다. 머리에 구멍이 난 주하이르가 풀밭에 누워 있다.” <석류나무 그늘 아래>라는 제목 아래는 많은 말들이 함축되어 있다. 그늘 아래에는 한때 그 자체로 완전했던 세계가 있었지만 그 세계는 어느 순간 종언을 고할 수밖에 없다. 모든 이들은 그들의 추억 자체인 석류나무 숲과 이별해야만 할 때를 맞는다. 알라의 가호가 있기를 비는 말에 대한 “알라는 절대 우리를 가호하지 않아”라는 답은 냉혹해 보일지도 모르지만 부정할 수 있는 이도 없다. <석류나무 그늘 아래>에는 역사가 무심하게 누락한 이들을 기억하기를 바라는 타리크 알리의 연금술이 빛난다.