세상을 살다가 참으로 알 수 없는 일을 겪을 때가 있다. 지극히 개인적인 사건에서 범세계적인 사건까지 이성으로 받아들일 수 없는 일은 도처에 널렸다. 이런 경우 대부분의 사람들은 그 사건을 깊숙이 파고들지 않을 것이다. 정말 뭐가 뭔지 알 수 없기 때문이기도 하고, 혼돈의 시간을 살고 있는 시대에 알 수 없는 일은 그냥 덮어두는 게 편하기 때문이기도 하다. 그렇지만 예술가, 특히 영화감독들은, 특히 사건이 자신의 영혼과 맞닿을 때 반드시 영화화하고야 마는 일이 종종 있다.

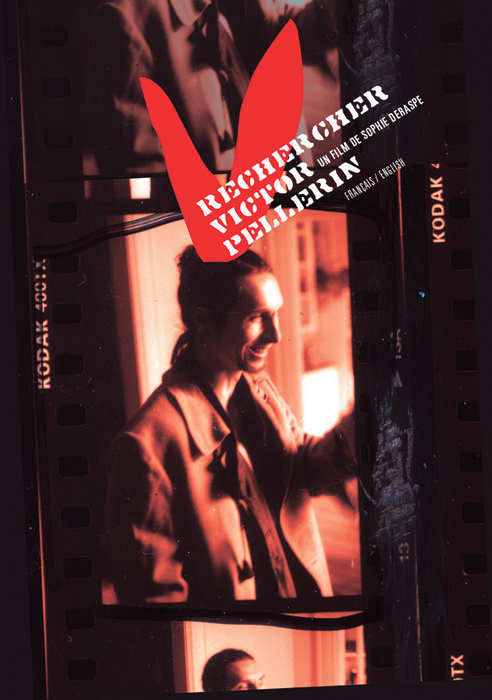

80년대에 화려한 명성을 자랑하던 몬트리올 출신의 어느 화가는 10년이 지난 어느 날 자신의 모든 작품을 한줌의 재로 날려버린 뒤 사람들 시야에서 완벽하게 사라졌다. 한줄로 끝난 이 사건은 그가 사라진 다음 정확히 15년 뒤인 지금, 퀘벡 출신의 영화감독 소피 데라스페의 데뷔작 <빅토르 펠레린을 찾아서>로 다시 이야기된다. 지난 2000년부터 시작된 텔레필름이 후원하는 저예산영화 보조 프로그램(캐나다 정부의 문화산업 확장을 위한 프로그램의 하나로 영상부문과 음악부문을 후원하는데 영화부문에서는 기존·신인감독에 상관없이 작품당 75만달러를 지원한다)에 선정된 <빅토르 펠레린을 찾아서>는 올해 선정된 10개의 영화 중 4개의 불어권 영화 가운데 한 작품이다. 빅토르 펠레린을 알고 있던 사람들의 인터뷰를 중심으로 한 이 영화는 다큐멘터리 형식을 띠고 있지만 현실과 환상의 경계를 거침없이 넘나든다. 난데없이 펠레린 그 자신이 등장하는가 하면 실제의 시간에 실제의 일들이 벌어지는 것을 그리다가도 회상형식의 본연의 다큐로 돌아가기도 한다. 펠레린이 사라진 사건처럼, 온통 알 수 없는 의문부호들이 가득한 다큐멘터리 혹은 모큐멘터리 혹은 영화적 설치작품 <빅토르 펠레린을 찾아서>는, 그렇기 때문에 펠레린이 사라진 그 미스터리한 사건을 더욱 미궁 속으로 빠뜨리고 만다. 영화를 보고 나면 현실과 픽션은 어쩔 수 없이 연결되어 있어 동시에 존재한다는 감독의 말에 고개가 끄덕여질 것이다.