바다에서 우주까지, 영화 역사를 호령한 괴물영화들

“나는 스스로를 예술가로 간주한다. 나는 기술자가 아니다. 나는 기술에 무지한 사람이며, 괴물을 창조하고 그로부터 끝내주는 이야기를 뽑아내는 일을 사랑할 뿐이다.” 위대한 괴물들의 창조주 스탠 윈스턴은 자신을 기술자로 부르는 사람들에게 당부했다. 자신을 예술가로 불러달라고. 그리고 괴물을 창조하는 것은 새로운 이야기를 만들어내는 예술적 고통을 수반하는 것이라고. 옳은 말이다. 괴물을 창조하는 것은 그저 괴물의 외양만을 만들어내는 작업이 아니라 괴물로부터 투영되는 우리의 삶과 공포와 환희를 담는 일이다. 그렇게 창조된 괴물들의 번득이는 이빨은, 냉전과 핵에 대한 공포일 수도 있으며, 페미니즘에 대한 공격일 수도 있고, 보수주의자들을 향한 일갈일 수도 있다. 하지만 괴물의 사회·심리·문화적 함의에 대해서 골똘히 고민하는 것보다 선행되어야 할 일이 있다. 프란체스카의 “그냥 즐겨!”라는 격언을 따르는 것이다. 괴물영화는 즐겁다. 그들은 부수고 파괴하고 물어뜯고 찢어발기고 집어삼킨다. 괴물은 우리의 모든 공포와 카타르시스를 한몸에 끌어안고 자폭하는 존재들이다.

지금 가장 뜨거운 괴물영화는 할리우드나 일본의 창조물이 아닌 봉준호의 <괴물>이다. 하지만 이 영화를 보자면 7월말까지 기다려야한다. 조바심을 낼 독자들을 위해 영화 역사를 호령한 괴물영화들을 태생별로 한자리에 불러모았다. 일본의 전통적인 특촬 괴수물은 제외했으니 고지라는 노하지 말지어다. 어차피 고지라는 현해탄을 건너지 못하지만.

심연의 은둔자들그것들은 물속으로부터 왔다!

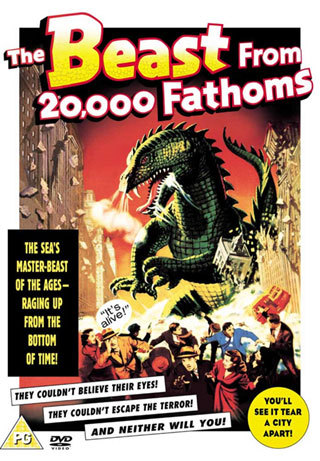

<심해에서 온 괴물>(The Beast from Twenty Thousand Fathoms, 1953) 스톱모션 괴물영화의 대가 레이 해리하우젠의 본격적인 전성기를 열어젖힌 작품. 주인공은 인간들이 벌인 핵실험 덕에 북극에서 깨어난 중생대 공룡 레도사우루스다. 물론 레도사우루스라는 명칭을 지닌 공룡은 존재하지 않으며 순전히 해리하우젠의 머릿속에서 나온 상상의 창조물일 따름이다. 어쨌거나 레도사우루스는 북극을 떠나 도쿄와 함께 모든 괴물영화의 종착점인 뉴욕에 도달, 결국 휴양지 코니 아일랜드를 아수라장으로 만들고 만다. 심해 생물 조사용의 구형(球形) 잠수 장치를 부수는 장면 등 기념비적인 장면이 가득한 <심해에서 온 괴물>은 혼다 이시로가 감독한 <고지라>(1954)의 탄생에 큰 영향을 끼쳤다. 봉준호의 <괴물>을 비롯하여 후대에 만들어진 모든 괴물영화들의 원형과도 같은 작품.

<놈은 바닷속으로부터 왔다>(It Came from Beneath the Sea, 1955) <심해에서 온 괴물>의 거대한 성공에 고무된 해리하우젠은 제작자 찰스 시너를 만나 <놈은 바닷속으로부터 왔다>를 만들게 된다. 1981년작 <타이탄족의 멸망>(Clash of the Titans)에 이르기까지 30여년간의 공동작업이 여기서부터 시작된 것이다. 이 영화에 등장하는 괴물은 유럽의 신화에 등장하는 ‘크라켄’을 본떠 만들어진 초거대 문어. 거대한 빨판이 달린 다리를 휘두르며 샌프란시스코를 공격하는 문어의 모습은 꽤 볼 만하지만, 예산 부족에 시달리던 해리하우젠은 문어의 다리를 여섯개밖에 만들 수가 없었던 것으로 전해진다. 결국 시종일관 허우적대는 문어는 항시 두 다리를 얌전하게 물속에 담그고 있다.

1989년의 바다괴물영화 두편 <레비아탄>(Leviathan)과 <딥 식스>(Deep Star Six) 1989년. 제임스 카메론이 거대한 물탱크에 머리를 찧으며 <어비스>를 만드는 동안, 다른 스튜디오들은 바다를 배경으로 한 괴물영화 <레비아탄>과 <딥 식스>를 재빨리 만들어 개봉시킨다(당시에는 <어비스>역시 ‘바다괴물’영화가 될 것이라는 소문이 흉흉하던 때였다). <람보>의 조지 P. 코스마토스가 연출한 <레비아탄>은 ‘해저판 <에이리언>’이라고 할 만한 작품으로, 해저 광산의 광부들이 침몰한 러시아 선박에서 흘러나온 생물학 무기에 감염되어 괴물체로 변하고, 오염되지 않은 광부들이 해저 광산에서 탈출한다는 이야기다. 괴물체의 형상은 어류를 지나치게 많이 먹은 나머지 어류로 진화한 에일리언의 모습을 하고 있다. <13일의 금요일>의 숀 S. 커닝엄이 감독한 <딥 식스>는 해저화산의 폭발로 튀어나온 거대한 갑각류에 공격당하는 해저실험실 과학자들의 투쟁을 다룬다. 문제는 바다영화를 찍기에는 턱없이 부족했을 예산 때문에 관객이 볼 수 있는 것은 시종일관 실험실을 휘젓고 다니는 갑각류의 기나긴 다리뿐이라는 사실이다. CG 기술도, 제임스 카메론의 예산도, 둘 다 없었던 80년대 바다괴물들의 비애.

<딥 라이징>(Deep Rising, 1998) 일단의 도둑들이 보석을 훔치기 위해 <타이타닉>을 연상시키는 초호화 유람선에 오른다. 하지만 이미 승객은 바닷속에서 올라온 (거대한 불가사리로 추정되는) 촉수괴물에게 죽임을 당한 지 오래다. 이제 도둑들은 18캐럿 다이아몬드는커녕 180개가 넘는 촉수들을 피해 달아나느라 제정신이 아니다. 사람을 통째로 집어삼킨 뒤 살코기만 발라먹고 뼈와 각종 딱딱한 부위들을 그 자리에 얌전히 토해내는 촉수괴물은 괴물 창조의 대가 중 한명인 롭 보틴(<괴물> <미믹>)의 작품으로, 싼티나는 CG가 전혀 거슬리지 않을 만큼 인상적인 모습을 보여준다.

괴물악어영화들 <엘리게이터>(Alligator,1981)와 <플래시드>(Lake Placid, 1999) 해마다 비디오 시장에 쏟아져나오는 싸구려 악어-호러영화들의 기원은 <엘리게이터>다. 아름다운 플로리다의 교외 마을에서 한 남자가 악어 새끼를 변기에 흘려보낸다. 12년이 흐른 뒤, 하수처리장에서는 사지가 절단된 시체들이 발견되기 시작한다. 버려진 악어 새끼가 슈퍼 악어로 성장해 도시의 지하를 피바다로 만들고 있었던 것이다. 알고보니 이놈이 먹어온 것은 유전자 조작으로 동물의 몸집을 불리는 실험을 비밀리에 시행하던 한 제약회사가 하수도에 몰래버린 실험용 개들. 결국 하수구를 뚫고 지상으로 올라온 슈퍼 악어는 마을을 뭉개고 제약회사 사장을 으깨서 삼키고 다이너마이트에 의해 장렬하게 산화한다. 거대한 악어의 등장으로 번창하는 장난감 악어 사업을 보여주는 등 경쾌한 풍자코미디의 요소가 다분한 괴물영화의 걸작이다. 그리고 악어라는 존재는 지나치게 심각해서는 안 된다는 법칙은 99년작 <플래시드>에도 그대로 이어진다. 여기 등장하는 악어는 친철한 할머니가 사육해온 거대한 슈퍼 악어. 어기적어기적 기어다니던 <엘리게이터>와는 달리 그리즐리를 낚아서 물속으로 뛰어드는 등 역동적인 움직임을 보여준다. 발전한 CG 기술과 괴물 창조의 대가 스탠 윈스턴의 공이다.

은하계의 포식자들그것들은 우주로부터 왔다!

<트리피드의 날>(Day of the Triffids, 1963) 존 윈덤의 고전 SF소설 <걷는 식물 트리피드>를 영화화한 작품. 어느 날 밤 지구에 유성우가 쏟아지고 이것을 직접 목격한 사람들의 눈이 멀어버린다. 게다가 유성우로 인해 유전자 변이를 일으킨 몇몇 식물들은 제발로 걸어다니며 눈이 먼 사람을 사냥해 잡아먹기 시작한다. SF 역사상 가장 인상적인 괴물 중 하나인 트리피드는 감정의 표현이 전혀 없는 식물이기에 더욱 비정하고 소름끼치는 존재다. 문제는 1963년에 제작된 <트리피트의 날>이 보여주는 볼품없는 특수효과. 트리피드가 인간을 공격하는 몇몇 장면에서는 허공에 매달린 와이어뿐만 아니라 트리피드를 움직이기 위해 장착된 바퀴들이 보인다. 게다가 영화의 해피엔딩은 문명의 허상을 조롱하던 원작자의 비전을 완벽하게 배반하고 있다. 1981년에 <BBC>가 제작한 6부작 TV시리즈를 챙겨보는 편이 수백배 낫다. CG를 이용해 새롭게 영화화되길 기다리는 대표적인 고전.

<괴물>(The Thing, 1982) 존 W. 캠벨의 30년대 고전 SF중편을 원작으로 한 <다른 세계로부터 온 괴물>(The Thing from Another World, 1950)을 존 카펜터가 또다시 리메이크한 작품. 남극 탐사대원들이 얼음 속에 보존되어온 외계 괴물과 일대 사투를 벌인다. 이 괴물은 생명체를 숙주로 만들어 살아가는 존재로, 스스로를 지구 생물체에 침투시켜 갖가지 구역질나는 형체로 변환해낸다. 인간의 머리와 거미의 다리를 결합시켜놓은 듯한 괴물의 외양은 괴물 창조의 대가인 롭 보틴의 솜씨. 매카시즘에 대한 은밀한 공포와 비판을 수행하던 오리지널처럼 존 카펜터의 비전 역시 냉전시대의 풍부한 함의를 담고 있다.

<데들리 스판>(Deadly Spawn, 1983) 80년대 <블랙 에이리언>이라는 제목으로 국내 비디오 출시된 작품으로 <에이리언>이라는 이름에 혹해 대여한 가족 관객을 혼비백산으로 몰고간 하드고어 괴물영화다. 우주괴물이 미국 교외 마을의 어느 집 지하에 불시착하고, 슬금슬금 새끼를 까며 마을 사람들을 집어삼키거나 사지절단하거나 몸을 무자비한 방식으로 훼손해서 야금야금 먹어치운다는 내용. 흉측하고 점잖치 못한 이 괴물은 고전이 된 달팽이 괴물영화 <슬러그의 저주>나 올해 개봉해 비평가들의 주목을 받은 호러영화 <슬리더> 등 B급 하드고어 괴물영화들의 전통적인 학살과정을 충실하게 따른다. <블랙 에이리언>이라는 이름으로 출시된 작품은 더글러스 매커윈 감독의 전작인 라는 설도 있다.

<크리터스>(Critters, 1986) 조 단테의 <그렘린>이 성공하자 쏟아져나온 아류작 중 하나. 하지만 수많은 아류작 중에서도 꿋꿋이 살아남아 더욱 형편없는 3개의 속편을 낳은 배경은 ‘크리터스’라는 괴물 캐릭터의 친근함 덕이다. 파충류 같은 피부에 털이 북실북실한 우주 고슴도치 크리터스는 무언가를 먹어야 한다는 욕망이 다른 모든 욕망을 지배하는 괴물인 동시에 인간과 협동작전을 펼칠 만큼의 지능 또한 갖추고 있다. 3편은 레오나르도 디카프리오의 극장용 장편 데뷔작이다. 물론 디카프리오의 광적인 팬들마저도 온전히 견뎌내지는 못했을 터이다.

<에볼루션>(Evolution, 2001) <고스트 버스터즈> 시리즈의 아이반 라이트먼 감독이 연출한 막 나가는 괴물 코미디영화. 지구에 떨어진 운석에서 액체 상태로 보존되어 있던 단세포 생물이 급속하게 진화를 거듭한다. 결국 날아다니는 익룡 등 다양한 형태의 생물로 진화한 단세포들은 쇼핑몰을 습격하는 등 난동을 부리다 데이비드 듀코브니와 줄리언 무어가 주축인 슬랩스틱 과학자 일당에 의해 걸쭉한 액체 상태로 돌아간다. 괴물 창조의 장인 중 한 사람인 알렉 길리스(<불가사리>)가 만들어낸 다양한 괴물들의 모습이 꽤나 흥미롭지만, 아무래도 이 영화의 진정한 괴물들은 데이비드 듀코브니를 비롯한 엇나가는 박자의 코미디 일당.

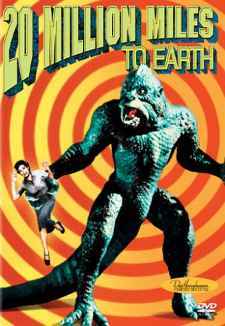

<지구까지 2천만 마일>(Twenty Million Miles to Earth, 1957) 미국이 쏘아올린 금성 탐사선이 지구로 귀환하던 중 유성에 맞아 시칠리아 근방에 불시착하고, 병에 들어 있던 금성 생물의 표본이 지구의 대기에 노출되고 만다. 이제 급성장한 생물은 로마 시내를 마구잡이로 부수면서 활보하기 시작한다. ‘이미르’(Ymir)라는 애칭으로 불리는 금성 괴물은 레이 해리하우젠이 창조한 수많은 괴물들 중에서도 가장 사랑받는 존재 중 하나다. 고전으로 남은 괴물영화들이 공통적으로 지니고 있는 ‘괴물의 비극성’이라는 것이 이미르에게 존재하기 때문. 불행한 금성 괴물 이미르는 낯선 장소에서 길을 잃고 헤매는 처량한 외부자이며, (뉴욕의 엠파이어스테이트빌딩과 같은 상징성을 지닌) 로마의 콜로세움에서 최후를 맞는 킹콩의 후예이기도 하다. 해리하우젠의 스톱모션애니메이션 솜씨는 슬슬 물이 오르던 시기였고, 특히 코끼리와 이미르가 벌이는 결투는 괴물영화 장르의 대표적인 명장면 중 하나로 남아 있다. 눈썰미 좋은 해리하우젠의 팬이라면 이미르의 외양이 81년작 <타이탄의 최후>에 등장하는 괴물 ‘크라켄’과 닮아 있다는 것을 눈치챘을 것이다.