여행을 하다보면 불현듯 인식의 지평이 확대되는 느낌을 받을 때가 있다. 예를 들어 사진으로만 보던 유럽의 오래된 성당을 직접 볼 때 성당이 단순히 신과 내가 만나는 장소 이상임을 확인하게 된다. 형형색색 스테인드글라스와 정교한 조각품, 거대한 벽화와 웅혼한 파이프오르간 소리, 그 속에서 종교는 문자나 음성으로 전달되는 것보다 몇 곱절 숭고해진다. 사람들은 신을 만나러 성당에 가는가? 예술의 마력에 이끌려 성당에 가는가? 중세미술이나 바로크음악에 관해 책으로 읽는 것으론 알 수 없는 것을 어떤 장소가 깨닫게 만드는 것이다. 일본 여행에서도 그런 느낌을 받을 때가 많았다. 나라시에 있는 도다이사는 745년에 만들어졌다는 오래된 절이다. 절이라고 하면 석굴암과 불국사만 대단한 줄 알았던 나는 도다이사의 엄청난 크기에 입이 딱 벌어졌다. 나중에 찾아보니 1709년에 재건했다는 대불전은 세계 최대의 목조건물이란다. 그 거대한 건축물은 일본은 작은 것을 좋아하는 민족이라는 선입견을 단숨에 무너트렸다. 불전에 모셔진 일본의 커다란 부처님이 날 조롱하는 듯 보였다. “이봐, 우물 안 개구리. 케로케로나 해보시지” 하고.

홋카이도에 갔을 때도 비슷했다. 일본은 섬으로 이뤄진 나라이고 섬은 대륙보다 작다는 단편적 사실로 말미암아 홋카이도가 제주도만한 줄 알았던 나는 고속열차로 끝에서 끝까지 8시간 넘게 걸린다는 사실에 의아했다. 서울에서 부산까지 3시간이면 가는데 혹시 남한보다 더 큰 거 아닌가 싶어 봤더니 실제로 큰 차이가 없는 면적이었다(남한 면적의 2/3를 넘는다). 그게 일본 전체 면적의 22%이니, 일본을 섬나라 또는 작은 나라라고 생각했던 것은 얼마나 큰 잘못인가. 왜 그런 선입견을 가졌던 걸까 돌아보면 단순히 내가 무식해서는 아닐 것 같다(무식해서가 맞나?). 가깝고도 먼 나라라는 표현 그대로 일본은 오랫동안 거부하거나 폄훼해야 할 대상으로 여겨졌다. 역사교육도 가급적 일본을 칭찬하는 뉘앙스를 지우기 위해 노력해왔고 대중문화의 영역에선 일본 하면 퇴폐, 라는 주문을 외워왔다. 일반인이 일본의 실체에 가까이 다가갈 기회는 일본 대중문화 개방 이후라고 봐도 될 것이다.

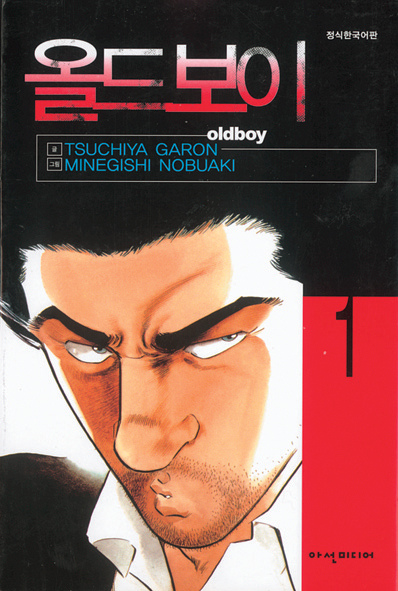

그러나 오해와 선입견이 해소됐다고 보긴 힘들다. 배용준을 보기 위해 한국을 찾은 일본 아줌마들을 보며 한편으로 우월감을, 한편으론 냉소를 흘리는 사람들을 쉽게 발견할 수 있다. 일본 대중문화에 대해서도 일단 색안경부터 쓰고 보는 시선이 아직 존재한다. <올드보이>에 관해 일본 만화를 영화화한 것이므로 좋은 한국영화라고 할 수 없다는 사람도 있는 형편이니 한국영화가 일본 만화와 소설의 판권을 사는 데 열중하고 있다는 이번 특집기사를 보면 쯔쯧, 혀를 차며 걱정할지도 모르겠다. 산업적인 측면에서 일본에 팔린 한국영화의 금액과 한국영화가 판권료로 들이는 일본의 문화콘텐츠 금액을 단순비교하는 일도 적잖을 것이다. 그러나 양국의 문화교류 밑바닥에 돈의 논리가 있다고 당장의 수출입 기록만 신경 쓸 일은 아니다. 오히려 주목할 것은 비로소 양국의 문화교류가 균형을 찾아간다는 사실이다. 한류와 일류, 두 방향이 공존한다는 점이 내겐 희망적인 신호로 보인다. 스크린쿼터 투쟁을 하면서 배우 안성기가 들었던 푯말에 적힌 문구대로 “문화는 교역의 대상이 아니라 교류의 대상입니다”라는 걸 보여주는 현상이 아닌가. 일류를 보며 한국의 만화와 소설이 분발하고 한류를 보며 일본의 창작자들이 자극을 받는, 동아시아 문화지형의 역동성이 느껴진다. 여기에 중국을 더하면 더 흥미롭다. 과거 중국, 한국, 일본으로 전해지던 문화가 역전되어 순서를 바꾸어 일본, 한국, 중국으로 옮겨가고 있는 것 같아서다. 수세기 동안 전쟁으로 상처받았던 동아시아 3국의 역사가 대중문화를 통해 치유의 힘을 얻을 수 있지 않을까? 그럴 가능성을 망치는 데 앞장서는 정치적 선동을 조심하며 타자를 대하는 너그러움만 갖춘다면 가능할 것 같은 시점이다.