김수용 감독은 낭만적 천재 유형의 작가는 아닐지도 모른다. 그는 6·25 전쟁터에서 국방부 소속으로 처음 메가폰을 잡은 이후, 2000년 <침향>까지 40년 동안 109편의 영화를 만들었다. 그동안 ‘한국의 안토니오니’라는 찬사를 들었고, 흥행기록을 새로 썼으며, 홍콩에서 영화를 찍었고, 검열과 싸웠다. 때로 대중의 취향과 조우하고 때로는 대중의 취향을 앞서갔지만 영화 곁을 떠나지 않았다. <안개>를 찍을 무렵 “한국영화도 스토리에서 해방되어야 한다”고 유학파들이 역설했을 때 김수용 감독은 이렇게 속엣말을 했다고 추억한다. “누가 그걸 몰라서 지금처럼 헤맨 줄 아느냐.”

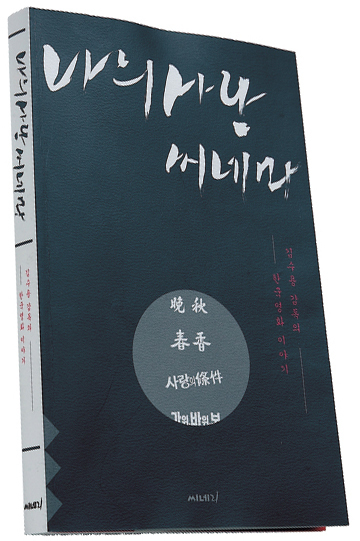

수십권의 일기를 초록으로 삼아 쓰여진 <나의 사랑 씨네마>는 파란만장하다. 반공영화 <고발>을 만들었더니 2년 뒤 주인공 이수근이 위장간첩으로 판명된 촌극, “가위질된 편이 낫다”는 <야행>의 악평을 긴 논문으로 반박한 일화, 상복에 따라 울고 웃었던 기억, 이청준 원작의 <병신과 머저리>가 “관객을 모독하는 제목”이라는 이유로 검열필증을 거절당한 사연 등은 일부에 불과하다. 당대의 감독답게 과거 스타 배우들과 추억도 많다. 최고 스타 커플이 신부 수입을 둘러싼 부부싸움을 벌여 중단된 촬영, 배우 최민수가 태어난 날 고 최무룡씨와 나눈 기쁨, 할리우드를 거닐다가 <더티 하리>의 돈 시겔 감독을 우연히 만나 나눈 대화가 어제 일처럼 회고된다. 추억담 사이사이로 노장이 체득한 연출론의 단편도 접할 수 있다.

서문에서 저자는 “내가 태어나기 전에 영화는 이미 있었다. 그리고 내가 떠난 뒤에도 영화는 계속될 것이다. (중략) 나는 지구의 작은 한 지점에서 평생을 두고 영화와 승부없는 씨름을 하다가 이제 시간에 쫓겨 초조한 상태에 있다.” 초조하기로는 원로 영화인들의 가슴에 간직된 1차 사료를 미처 채록하지 못한 영화사 연구자들도 마찬가지다. 이 정력적인 노장은 그 작업마저 몸소 완수했다. 촬영현장을 호령하는 꿈으로 잠을 설치면서.