셰익스피어라는 이름을 입 밖에 꺼내는 순간, 흔히 맞닥뜨리는 반응은 대개 한줄을 넘지 않기 일쑤다. “아, 골치 아파” 혹은 “지루해”. 하지만 이렇게 고루하고 화석화된 정전 작가의 죽은 이미지는 이 르네상스 영국 작가의 무한한 얼굴들 중 단 하나에 불과하다. 윌리엄 셰익스피어라는 이름은, 모든 경계와 범주를 무색하게 하는 모호하고 유동적인, 그러나 유례없이 강력한 문화적 리바이어던이 되었다. 그는 이제 더이상 영국 16세기에 살았던 한 개인이 아니며, 인도와도 바꿀 수 없다고 장담한 영국 아니 서구가 독점하는 고가의 상품만도 아니다. 일본에서, 리투아니아에서, 한국에서, 새로운 연출가들과 새로운 작가들이 서구 문화의 꽃을 상징하는 셰익스피어의 이름 속에 자국의 문화를 새겨넣는 작업에 나날이 몰두하고 있는 사실은 이러한 현상을 잘 보여준다. 셰익스피어는 수많은 원형적 내러티브 그 자체이고, 세계에서 가장 강력한 문화 브랜드며, 사상 최대의 문화적 권위다. 셰익스피어의 이름으로 권위가 옹립되고, 같은 이름으로 전복된다. 오페라로, 뮤지컬로, 아방가르드 전위극으로, 부조리극으로, 광고로, 소설로, 전세계에서 장르와 시시각각 끊임없이 재해석되고 재규정되고 재생산되는 셰익스피어의 텍스트들은, 다시 셰익스피어라는 이 거대한 괴물의 덩치를 키워낸다.

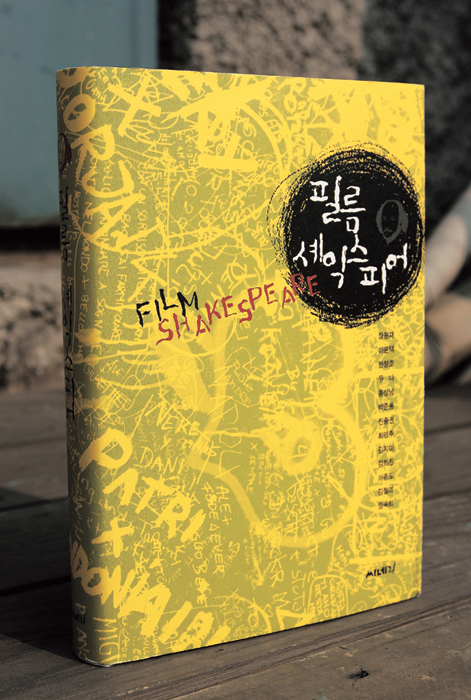

이번에 <씨네21>에서 출간한 <필름 셰익스피어>는, 영화라는 매체로 재현된 셰익스피어에 대해 다채로운 필자들이 입체적 접근을 꾀함으로써 이 문화적 변신괴물이 ‘우리’- 한국의 영화 관객에게 갖는 정체와 의미에 대해 다시 한번 생각하게 만드는 노력의 결실이다. 무대연출가, 영문학자, 영화평론가, 대중문화 비평가, 기자, 출판인, 작가, 여성학자를 아우르는 각계 각층의 문화계 인사들은 각자의 시각으로 바라본 바, 영상으로 옮겨진 셰익스피어를 흥미진진하게 논한다. <햄릿>의 변모, 십대 영화로 변신한 셰익스피어, 헐리우드와의 밀월관계, 동양에서 재해석된 셰익스피어…. 반짝이는 통찰의 편린들은 하나로 모여 모자이크처럼 ‘셰익스피어’의 동시대적 진의를 우리에게 투사해준다. 들어가는 말에서 남동철 편집장은 “기껏 해야” 영화로나 셰익스피어를 만나기 때문에, 이 “기껏 해야”를 통과하는 유용한 지도로서 이 책을 내놓는다고 겸손을 부린다. 하지만 “기껏 해야”야말로 사실 셰익스피어 텍스트의 진정한 본질이 아닐까. 16세기 당시에도, 셰익스피어는 고고한 귀족들이 거실에서 돌려 읽었던 시가 아니라, 대중의 떠들썩한 난장 속에서 연출되고 공연되었던 “각본”이었으니까. 셰익스피어의 텍스트는 읽히기 위해 존재하는 게 아니라, 공연되고 ‘보여지기’ 위해 존재한다. 이 한권의 책만 보더라도 변신괴물의 글로벌화된 초능력은, 무디어진 우리의 내러티브 본능을 매번 화려하게 일깨우는 데 부족함이 없고, 장담하건대 절대로 절대로 “골치 아프거나” “지루하지” 않다.