일단 추억 속을 걷고 싶다. <씨네21> 창간 초 다른 언론사에서 일하는 선배로서 처음 만난 저자는 이따금 먼산 보는 표정으로 내게 권하곤 했다. “미술 공부를 해보지 그래요?” 그리고 정작 본인은 이탈리아 볼로냐로 영화 유학을 갔다. 5년이 흐른 2002년 초가을, 나는 부들부들 떨며 베니스영화제 취재길에 올랐다(그해 여름 월드컵 16강전 이후 이탈리아 국민 정서를 상기하시라). 저자는 기차로 베니스를 찾았다. 영화제를 빌미로 만난 우리가 산책간 곳은 베니스 아카데미아 미술관이었다. 틴토레토와 베로네제를 보았다. 그 그림들은 정말이지 스크린만했다. 귀국을 앞둔 2004년 4월 초 저자는 <씨네21>에 ‘영화와 미술’을 연재하기 시작했다. <씨네21>은 즐겁게 들떴다. ‘영화와 미술’은 영화의 시각적 아름다움에 결코 닿을 수 없는 운명을 지닌 종이 잡지에 그나마 허락된 최고치의 시도처럼 보였다.

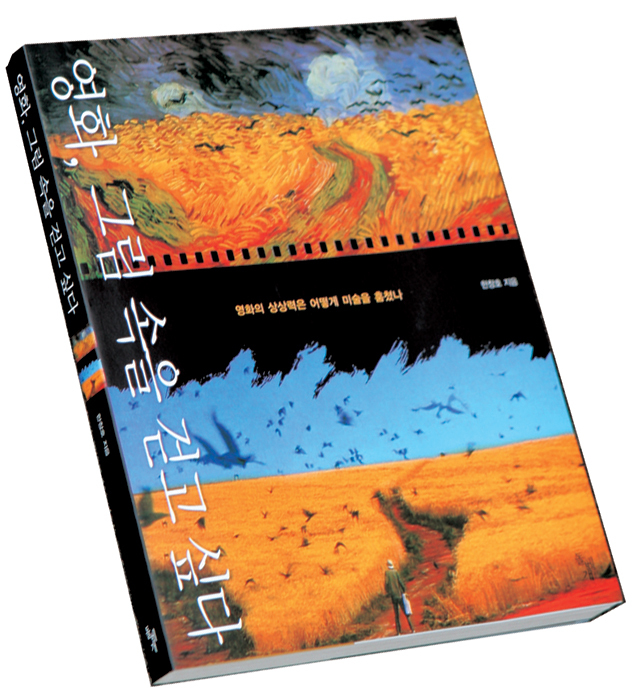

<씨네21> 연재가 65회에 이른 지금, 35회 분량이 한권의 책으로 묶였다. 저자는 후발 주자인 영화가 미술사에 많은 아이디어를 빚지고 있는 동시에 그림 속을 걷고 싶은 우리의 욕망을 대리충족시켜주는 ‘기계’임을 전제한다. 개별 글에서 영화와 미술을 짝짓는 고리는 비단 미장센의 유사성에 국한되지 않고 주제와 창작의 태도까지 포괄한다. <파리에서의 마지막 탱고> 도입부에 인용된 프란시스 베이컨의 그림처럼 직접적인 예도 있지만, <배트맨>과 다다이즘이 돌연 이어지기도 한다. 김기덕의 <파란 대문>을 다룬 글은 창녀 진아가 극중에서 좋아하는 에곤 실레를 언급하는 데에 그치지 않고, 여름밤에 눈이 내리는 영화의 결말을 현실과 초현실이 뒤섞인 박명(薄明)을 담은 르네 마그리트의 회화에 견준다. <스캔들-조선남녀상열지사>를 바니타스(삶의 덧없음을 강조한 그림)의 관점에서 해석해, 공들인 프로덕션디자인을 허망함의 주제와 연관시킨 글, <아이즈 와이드 셧>의 화면구성으로부터 원작자 슈니츨러와 동시대를 산 빈의 화가 구스타프 클림트를 발견하는 글은 특히 흥미롭다. 영화인의 시각을 매혹하는 화가가 따로 있는 걸까? 취재하다보면 요하네스 베르메르, 에드워드 호퍼, 르네 마그리트 등 감독들이 공통적으로 애정을 표하는 화가들이 있는데 <영화, 그림 속을 걷고 싶다>에도 몇몇 화가가 되풀이해 등장한다. 익숙한 영화를 통해 낯선 화가를 소개받는 즐거움도 빠뜨릴 수 없다. <시계태엽장치 오렌지>를 통해 소개되는 톰 웨셀먼, <바그다드 카페>의 여인들과 꼭 닮은 초상화 작가 페르난도 보테로가 그 예다.

휘황한 그림, 영화사의 걸작을 묘사하는 글쓰기인 만큼 화려한 수사의 유혹도 적지 않았을 텐데 저자는 시종 간명한 문체를 구사한다. 독자가 길을 잃지 않도록 문화사적 배경을 약술하는 서비스도 성가셔하지 않는다. 깊이 사랑하는 두 대상을 연관지을 수 있는 저자의 특권적 행복이 부럽다.