스톱모션애니메이션의 명가 아드만 스튜디오가 <월레스와 그로밋>이 아닌 <치킨 런>을 첫 장편으로 세상에 내놨을 때, 갸우뚱했던 기억이 있으신가? 아마 <월레스와 그로밋>의 세 단편을 맛본 이들이라면 이들의 애교 만점 콤비 플레이를 1시간 넘게 지속 관람할 날을 손꼽았을 터. 그날이 오긴 왔다. 2001년 제작에 착수한 <월레스&그로밋: 거대 토끼의 저주>가 11월4일 국내 개봉을 앞두고 있다. 지난 봄, 아드만 스튜디오의 초청으로 영국의 항구도시 브리스틀을 찾았다. 물론 <월레스&그로밋…>의 제작현장을 목격했고, 아드만의 ‘보물’ 닉 파크 감독을 인터뷰했다. 그때 완성된 초반 20분 분량을 관람했으나 최종 완성까지 때를 기다렸다. 조용한 긴장감이 흘러넘치던 당시 스튜디오 목격담과 닉 파크 인터뷰, 그리고 완성된 <월레스&그로밋…>의 ‘실체’를 이제야 공개한다.

닉 파크 감독의 인터뷰 대기 장소로, 또 점심을 위해 두 차례 들렀던 구내식당에서 아드만 스튜디오에 관한 가장 생생하고 많은 정보를 얻었다, 고 하면 거짓말 같겠지만 체감적으로 사실이다. 카페테리아는 한쪽 모서리에 마련돼 있는데 그날의 메뉴를 분필로 빼곡히 써놓은 자그마한 칠판이 먼저 눈에 띄었고, 이름을 알 수 없는 온갖 홍차 티백이 반대편에 뭉텅이로 쌓여 있었다. 살인적으로 비싸면서 맛은 형편없는 런던의 음식점에 비하면 이곳은 가격과 맛에서 스튜디오만큼 경쟁력을 지녔다. 이 모서리만 빼면 학교 교실의 1.5배만한 공간이 식당인지 잘 가늠되지 않을 만큼 느긋한 카페에 들어온 분위기다. 파스텔톤이 가미된 원색 벽면에는 아드만 스튜디오가 70년대부터 생산해온 캐릭터들을 진열대 안에 고이 모셔놨는데 정보는 바로 이 사방 벽에 깔려 있었다.

“우리의 야망은 스톱모션과 CG, 두 마리 토끼를 잡는 것”

<월레스&그로밋: 거대 토끼의 저주>를 촬영 중인 세트 스테이지. 수공업적 은근과 끈기를 요하는 클레이애니메이션의 특징대로, 열심히 해야 일주일에 8분 분량을 찍을 수 있다고 한다.

<월레스&그로밋: 거대 토끼의 저주>를 촬영 중인 세트 스테이지. 수공업적 은근과 끈기를 요하는 클레이애니메이션의 특징대로, 열심히 해야 일주일에 8분 분량을 찍을 수 있다고 한다.

첫째, <월레스와 그로밋>의 세 단편을 보고 갖게 된 흠모와 애정의 알리바이를 세워주는 서명들. 미야자키 하야오는 월레스와 그로밋, 그리고 토토로를 나란히 그려놓고 그 아래 “존경하는 닉 파크상”이라며 경의를 표하고 있고, <심슨 가족>의 애니메이터 매트 그로닝은 “오호, 아드만 추종자! 당신의 팬”이라고 휘갈겨놓았으며, 스티븐 스필버그는 “친애하는 치킨 런 갱들에게. 난 완성된 <치킨 런>을 봤고, 멈출 수 있을 때까지 웃었습니다”라고 서명해놓았다(<치킨 런> 제작에 들어가기 전, 닉 파크는 스필버그, 제프리 카첸버그와 식사를 하며 닭이 탈출 목적의 땅굴을 파는 그림을 보여줬는데 스필버그가 아이디어가 좋다고 맞장구치는 바람에 <치킨 런> 제작이 가시화됐다고. 알고보니 스필버그 자신이 닭농장을 갖고 있었다는 게 아드만 스튜디오의 설명).

둘째, 월레스와 그로밋의 초기 디자인을 담아놓은 액자. 월레스와 그로밋 시리즈의 첫 작품인 <화려한 외출>을 위해 닉 파크가 디자인한 그림에는 치즈투성이 달에 도착한 월레스가 모자 쓰고 콧수염까지 달고 있어 상당히 지적으로 보이며, 그로밋은 커다란 이빨에 침을 튀기며 뼈다귀를 향해 탐욕스레 달려들고 있다. 지금 캐릭터와는 정반대에 가까운 이미지들인데, 이대로 완성되지 않았다는 게 다행이다 싶다. 카메라를 들이대자 스튜디오쪽에서 정색을 하며 이러면 곤란하다고 손을 내젓는다. 잠시 뒤, 액자 이야기를 꺼내자 “처음엔 그로밋이 고양이었으나 표현의 제약이 커서 개로 바꿨고, 말하는 것보다 표정으로 표현하는 게 나을 것 같아서 입을 없앴다”는 보충설명을 들었다.

셋째, ‘미래 방향성에 대한 질문’의 회신. 한쪽 벽에 스튜디오의 각종 소식들이 대학 게시판처럼 나붙은 곳이 있었는데 유독 이 서신이 눈에 띄었다. 애초 질문지는 없고 스튜디오에서 직원들에 전하는 회신만 달랑 붙어 있다. 훑어보니 자못 내부에서 의견분분했던 사안으로 보였다(보통 이런 내용은 회사용 이메일로 ‘대외비’라는 당부를 붙여 회람시키는 게 일반적일 터. 그러니 이건 스튜디오 내부의 허물없는 기류가 여과없이 노출된 경우가 아닐까). 클레이애니메이션 혹은 스톱모션애니메이션의 세계적 명가라는 자존심과 관련된 일이었다.

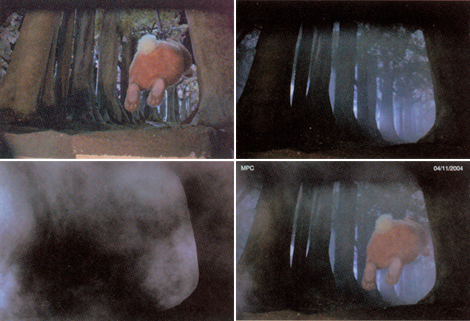

안개 자욱한 숲속으로 거대 토끼가 질주하는 이 장면에서 CG가 ‘지원사격’을 했다.

안개 자욱한 숲속으로 거대 토끼가 질주하는 이 장면에서 CG가 ‘지원사격’을 했다.

장편 <월레스&그로밋: 거대 토끼의 저주>가 안개장면 등의 처리를 위해 3% 정도 CG를 사용한 것이 나름대로 화제가 되고 있는데, 아드만 스튜디오가 수공업적 창작 특성상 가공할 에너지와 비용을 소모하는 스톱모션애니메이션을 외면하고 장차 효율적인 CG쪽으로 선회하는 게 아니냐는 의구심에 관한 이야기였다. 아닌 게 아니라 <치킨 런> <월레스&그로밋…>에 이은 세 번째 장편이자 아드만 스튜디오 최초의 CG필름인 <플러쉬드 어웨이>가 드림웍스의 LA 글렌데일 스튜디오에서 제작 중이고, 아드만의 3개 스튜디오 중 하나인 CGI프로덕션이 어린이 시리즈 <더 스케치 쇼>에 몰두 중이니 브리스틀에서 <월레스&그로밋…> 제작에만 몰두하고 있는 262명을 포함한 400여 직원의 머리 속이 복잡할 듯싶었다(<플러쉬드 어웨이>는 역시 닉 파크가 감독을 맡았고 런던의 고급 아파트에 살던 두 마리 쥐가 하수구에 들어가 살게 되면서 겪는 이야기다. ‘래트로폴리스’라는 쥐들의 도시가 배경이며 휴 잭맨과 케이트 윈슬럿, 이안 매켈런 등의 목소리 캐스팅을 끝내고 2006년 개봉을 준비 중이다).

<월레스&그로밋>에는 정치적 메시지가 없다

아드만 스튜디오를 만든 애니메이터 출신의 피터 로드와 데이비드 스프록톤 명의의 답신 요지는 이랬다. “우리의 야망은 스톱모션애니메이션과 CG애니메이션 두 매체 양쪽에서 똑같이 성공하는 것이다. (LA에서 제작 중인) CG 장편의 전체를 브리스톨에서 찍기를 고대하고 있지만 그렇다고 스톱모션애니메이션을 멈추지도, 속도를 늦추지도 않을 것이다….” 그리고 또 하나의 프로젝트 <크루드 어웨이크닝>을 카첸버그의 동의 아래 스톱모션으로 만들기로 했다는 설명을 증거물처럼 덧붙여놓았다.

이 사안을 둘러싼 아드만 내부의 미묘한 공기를 짐작해보면서 다른 궁금증이 생겼다. 아드만 스튜디오의 초기작들은 스톱모션애니메이션의 표현력뿐 아니라 테마에서도 새로운 경지를 일궜다. 가능해 보이지 않던 다큐멘터리적인 작품을 만들거나 소외, 계급, 이민자 문제 등 현대 영국의 이슈를 의욕차게 다뤘다. 어느덧 슬그머니 사라진 이런 전통에 대한 논란이 내부에선 없었을까? ‘Head of Communication’이란 직함을 가진 아서에게 물었더니 “아주 좋은 질문”이라면서 오리무중 같은 답을 내놨다. “맞다. 80년대 제작된 10분 내외의 작품은 사회적 이슈를 반영하고 있었다. 닉 파크의 <동물원 인터뷰>는 동물원의 동물들을 다루지만 역시 사회적 메시지가 있었다. 지금 제작 중인 <웰레스&그로밋>에는 정치적 메시지가 없다. 굳이 이 작품의 메시지를 얘기하라면, 토끼도 인간적으로 다뤄져야 하고 채소는 정상적으로 재배되어야 한다는 점이다.”

45마리 그로밋, 제작기간은 8주, 가격은 8천만원

1976년 아드만 스튜디오 설립 당시 인원은 12명. 지금 이곳의 32개 세트 스테이지에서는 262명이 <월레스&그로밋…> 제작에 공들이고 있다. 공동감독인 닉 파크와 스티브 박스가 16개씩 세트를 나눠 곳곳에 출입금지 푯말(Please! do not enter)을 붙여놓고 조용히 진두지휘를 벌이고 있다. 간간이 들리는 ‘컷’ 소리 사이를 지나 치과기공소를 연상케 하는 모델 제작팀부터 찾았다. 40명의 아티스트들이 손가락까지 움직이는 11인치 크기의 41개 캐릭터를 만들고 수선한다(이들을 꼭 아티스트라고 부를 이유는 없으나 그들의 일하는 태도나 표정, 공정의 방식을 둘러보니 다른 호칭이 떠오르지 않는다). 1개 제작에 6∼8주가 소요되는데 주인공인 월레스 아저씨는 35개, 진짜 주인공인 그로밋은 45개를 만들어 사용 중이다. 이마 사이의 넓이와 눈 매무새 등 미묘한 차이로 감정을 나타내는 그로밋이 아무래도 더 품이 들어 보인다. 조연인 토끼는 3종 세트 300개를 만들었다. 참, 이 파트에 들어설 때 가방과 점퍼는 벗어놔야 한다. 이렇게 어렵게 만들어놓은 것을 슬쩍 가져갈 수 있으니. 캐릭터 하나의 값은 6천∼8천만원이다.

소품 제작팀에 들어서니 소인국 세상이 따로 없다. 녹색의 푸른빛이 살아 있는 듯한 호박 등 각종 야채와 조금 전 긴 여행을 마치고 돌아온 듯 피곤한 때가 역력한 자동차까지 모두가 살아 있는 것 같다. 사이즈만 아주 작다뿐. 페인트로 색을 칠하고 헤어드라이어로 정성껏 건조하는 아티스트들도 진귀해 보인다. 그들의 소품처럼 유난히 체구가 작은 이들은 더욱 작게 몸을 웅크리고는 섬세하게 손놀림을 해댔다. 지나가며 인사하면 아주 수줍게, 순간 활짝 웃고는 다시 수줍게 작업에 몰두한다. 잠깐, 오만과 편견의 영국이 아닌 듯한 착각이 인다.