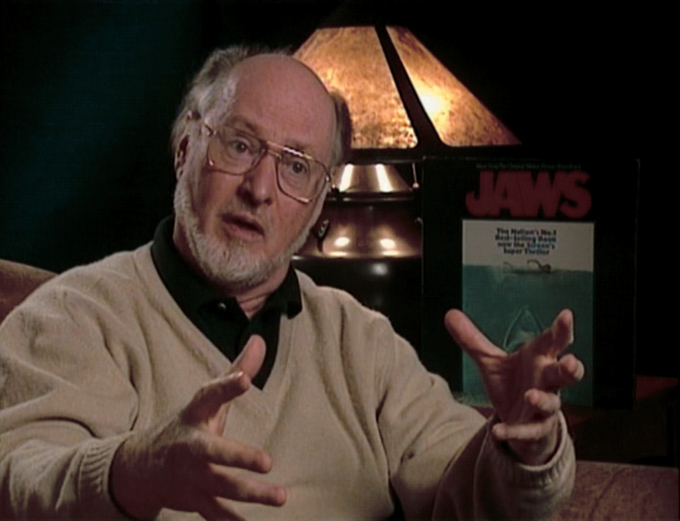

상어와 바다라는 최악의 조합은 <죠스>의 촬영 자체를 하나의 모험으로 승화시켰다. 감독 스필버그는 ‘바다 속에는 용기와 우둔함이 함께 있었다’며 어렸을 때 뭣도 모르던 시절에나 만들 수 있었던 영화라고 회고한다. 제작자들 중 한명은 ‘원작 소설을 두번만 정독했더라면 야생의 상어가 나오는 이 영화를 절대로 못 만들 거라는 사실을 알았을 것’이라고 말한다. 이들의 언급에서 알 수 있듯 <죠스>의 제작과정은 제대로 작동된 적이 없었던 모형 상어, 시시각각 기후와 일조량이 바뀌는 해상 촬영에 얽힌 트러블로 가득하다. 리처드 드레이퍼스는 한달 내내 사방에서 스피커로 들리던 ‘상어가 말썽이네요’ 방송에 지긋지긋해했고, 제작자는 모형 상어가 촬영 첫날 그대로 바다 속으로 가라앉던 광경을 지금도 황당해 죽겠다는 표정으로 상기한다. 하지만 그런 과정을 거쳐 간신히 구색을 갖추게 된 영화일수록 완성에 대한 욕심은 남다른 것. 스필버그는 시사회에서 관객의 비명 소리를 듣고 ‘저런 걸 한번만 더 듣고 싶다’며 자비를 들여 쇼크장면을 수정했고, 처음엔 그저 유머러스하게만 느껴졌던 존 윌리엄스의 테마곡을 계속 듣고 그 잠재력을 파악한다. 그래서인지 다큐멘터리 후반부, 영화의 성공을 이야기하는 부분은 더 감동적으로 다가온다. 스필버그는 이렇게 말한다. “가끔 악몽을 꾼다. <죠스> 촬영 3, 4일째였고, 앞으로도 끝나려면 백몇십일이 남았다. 꿈인 걸 깨닫고 다시 잠을 청하면 똑같은 악몽으로 돌아가는 것이다. <죠스>는 보기엔 즐거운 영화지만, 만들기엔 결코 즐거운 영화가 아니었다.”

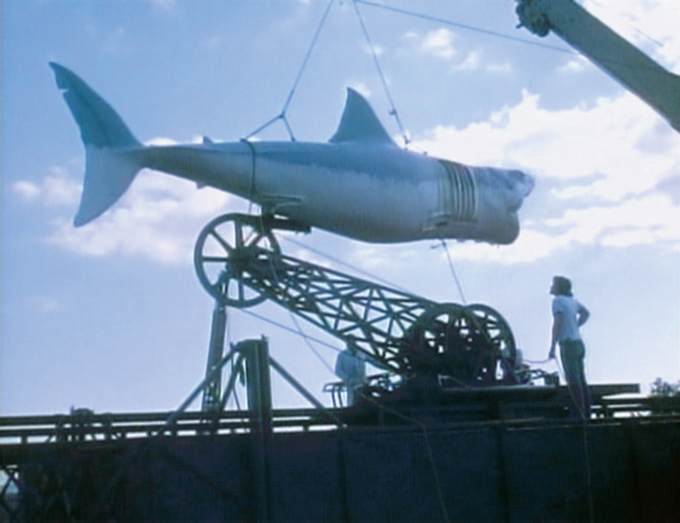

모형 상어는 물속에서의 조작을 위해 플랫폼 위에 설치되었다.

모형 상어는 물속에서의 조작을 위해 플랫폼 위에 설치되었다.