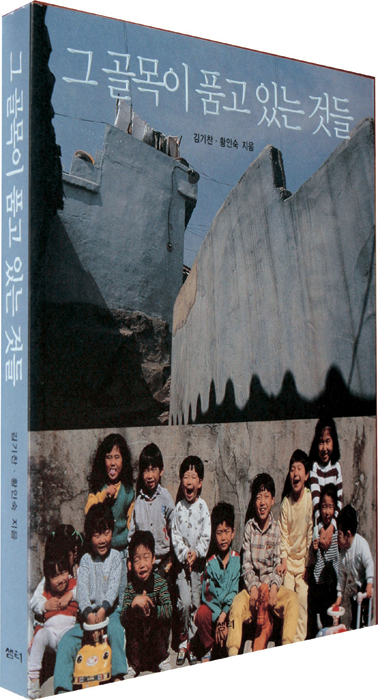

‘골목길에서 널 기다리네, 아무도 없는 쓸쓸한 골목길’, ‘골목길 접어들 때에, 내 가슴은 뛰고 있었지, 커튼이 드리워진 너의 창문을 말없이 바라보았지’. 각각 이재민과 김현식의 노래에 나오는 골목길이다. 하지만 그런 골목길의 추억을 떠올릴 수 있는 사람은 점점 줄어들고 있다. 아파트 단지 한 모퉁이나 빌딩 사이라면 몰라도. 지난 30여년 동안 서울의 골목 풍경을 담아온 김기찬의 사진과 시인 황인숙의 글을 실은 이 책은 그래서 오늘날 일상의 풍경이라기보다는 먼 과거 기억 속 장면으로 다가온다.

‘처마는 실생활에서 지붕의 가장 낭만적인 부위다. 우리는 처마 밑에서 비를 피한다. 비가 그치기를 기다릴 때, 처마 끝에서 굵어진 빗방울들이 주룩주룩 치는 수렴(垂廉) 너머의 세상은 가볍게, 깨끗이 부서지고 맺히며 아롱거리는 커다란 빗방울 같다. 안과 밖의 경계에서, 안이기도 하고 밖이기도 한 처마 밑에서.’

‘축대 계단 담장 벽의 공통점은 쌓아올린다는 것이다. 그 행위에는 사람을 숙연하게 하는 데가 있다. 실재하는 육신의 삶에 대한 믿음과 낙관을 축대 계단 담장 벽들은 악착스레 보여준다. 허물어진 담벼락은 그 악착같이 견고한 물신이 애잔하게도 쇠한 표식이다.’

집집마다 대문 옆 담벼락에 시멘트로 만들어 붙인 쓰레기통, 그 쓰레기통 주변을 뒤지는 넝마주이들, 소독차가 한바탕 골목을 휩쓸 때면 그 뒤를 따라가며 즐거워하는 아이들, 땅따먹기며 다방구며 술래잡기며 구슬치기며 또 그 밖의 많은 놀이로 시간 가는 줄 모르는 아이들, 구멍가게 평상에서 하릴없이 부채만 부쳐대는 노인들. 이런 게 필자의 기억 속 골목 풍경인데, ‘골목에서는 노인도 어린이도, 짐승도 꽃도 안전하다’는 황인숙의 말이 그 기억 속 풍경에 정확하게 꽂힌다. ‘산4번지’로 끝나는 본적을 받고 태어나 지금까지 골목동네를 벗어나 산 적 없는 시인이 아니라면 구사하기 힘든 표현이다.

사족 하나. 최보은씨가 얼마 전 <씨네21>에 쓴 칼럼에서 사뭇 긴 힌트를 주고 이름은 말하지 않았던 두 사람이 있다. 혹시 아직 누군지 모르는 분이 있을까봐, 바로 이 책에 글을 쓴 시인이 그 두 사람 가운데 한 사람이라는 걸 굳이 밝혀둔다. 그 사람을 직접 만나지 않는 한 가장 가깝게 다가가고 싶다면 <인숙만필>(마음산책 펴냄)을 볼 것.