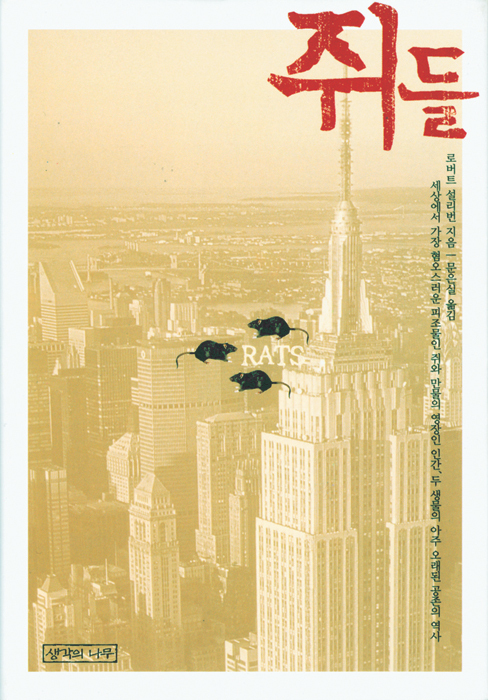

‘세상에서 가장 혐오스러운 피조물인 쥐와 만물의 영장인 인간, 두 생물의 아주 오래된 공존의 역사.’ 이 긴 부제목을 다시 부연하면 ‘뉴욕에서 인간과 시궁쥐가 벌인 갈등과 공생의 역사’가 된다. 저자는 야간투시경을 쓰고 맨해튼 뒷골목을 뒤지며 ‘라투스 노르베기쿠스’라는 학명을 지닌 시궁쥐를 관찰했다. 뉴욕 시궁쥐들은 꼬리까지 포함 50cm가 넘는 것도 있고 고양이까지 잡아먹는다는 전설(?)의 주인공이다.

온 국민이 쥐약 놓는 날까지 있었던 게 언제였더라? 쥐잡기 캠페인, 쥐잡기 포스터까지 등장했었다. 그러나 독약이나 덫 같은 퇴치법은 살아남은 쥐들의 생존 환경만 호전시켜 더욱 크고 강한 쥐를 득세시킨다. 쥐들의 생존 환경에 압박을 가하는 것, 그래서 먹을 게 없어진 쥐들이 서로 잡아먹는 동족상잔의 비극을 겪게 하는 게 지름길이다. 시궁쥐는 영국 이민자들과 함께 미국에 도착했고, 엄청난 번식력으로 곰쥐를 몰아낸 뒤 1926년쯤 북미 대륙을 장악했다. 저자는 이렇게 말한다. ‘인간이 정복한 모든 땅을 정복했다. 쥐의 주거지와 인간의 주거지는 거의 완벽하게 겹친다. 쥐는 인간 세상이 내뱉는 악취나는 찌꺼기로 살아간다. 쥐는 인간의 거울과도 같은 종이라고 할 수 있다.’

이런 종류의 논픽션이 대부분 그렇듯, 쥐를 둘러싼 갖가지 일화가 펼쳐진다. 하나만 예로 들면, 1950년대 말 할렘가 흑인 세입자들은 주택지를 재개발하려는 시 당국의 강제퇴거 명령에 맞서기 위한 모임마다 쥐를 한 마리씩 들고 나갔다. 결국 시 당국은 주거환경개선과 쥐잡기 사업 예산을 승인했다. 그러나 이 책의 백미는 쥐에 관한 이런저런 정보에 있지 않다. 이 책을 사실정보를 모아놓은 자료 파일 이상이 되게 해주는 건 역시 저자의 독특한 성찰과 글쓰기에 있다. 예컨대 이런.

‘집으로 걸어 돌아오는 길에, 우리 인간은 모두 어떤 식으로든 조금씩은 쥐와 비슷하다는 생각이 그 어느 때보다 크게 자라나기 시작했다. 우리는 돌고 돈다. 영지를 옮겨다니며 살고, 마지못해 밀려다니기도 하고, 굶주리기도 하며, 경쟁자들에게, 가장 거대한 쥐들에게 잡아먹히기도 한다. 우리의 도시는 처음부터 도시였던 것이 아니고, 처음부터 사람들이 산 것도 아니었다. 쥐골목에 서보면 우리의 조상들이 서 있는 그 옛날의 언덕이 보인다. 우리가 더러운 것을 퍼뜨리고 무엇이든 게걸스럽게 탐하기 전의 그 땅에 서 있는 사람들이 보인다.’