1903년 1월13일은 고종 황제의 허가를 받아 하와이의 농장으로 이민을 떠난 한인들이 하와이에 도착한 날이다. 어느새 100년이 훌쩍 넘어버렸다. 많을 때는 연간 3만명이 넘는 사람들이 미국으로 삶의 터전을 옮겼고, 지금도 매년 5천명이 미국행 비행기에 오른다.

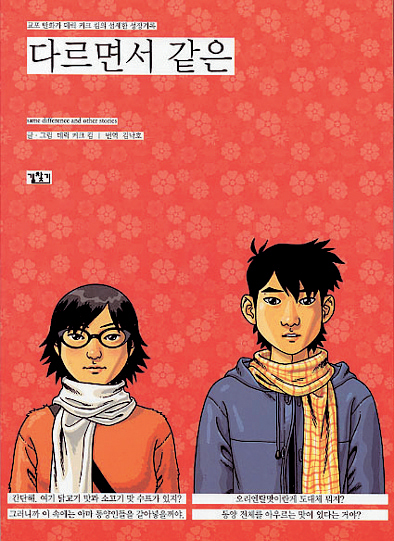

데릭 커크 김은 8살 때 미국으로 이민 간 1.5세대 청년. 그가 그린 만화는 그의 정체성답게 주류에 편입되지 못한 아시안 청년의 일상이 담담하게 그려진다. 표제작이자 가장 긴 장편인 <다르면서 같은>은 국내 만화에서 쉽게 볼 수 없었던, ‘우디 앨런식 말장난 개그’다. 윌 아이스너가 자신의 작품에서 보여주었던 말풍선의 고리를 타고 화자를 넘나드는 연출은 흥미롭게 두 화자의 대화를 재현했다. 단순해 보이는 연출이지만, 만화에서 ‘말풍선’이라는 새로운 발명이 얼마나 상황과 이야기를 풍부하게 했는지를 금방 증명할 수 있는 사례들이다.

<다르면서 같은>(same difference)이라는 제목이 암시하듯, 미국에서 살고 있는 두 코리아-아메리칸이 주인공이다. 태평양 건너 낯선 땅에 살고 있는 그들도 우리와 마찬가지로 자질구레한 일상을 살고 있고, 그 일상들의 포개짐 속에서 나이를 먹고 있다. 나이를 먹는 것과 ‘성장’은 분명 다른 의미겠지만, 어느 날 돌아보면 나는 나이를 먹었고, 나이를 먹으면서 과거의 나를 돌아보는 방법을 배운다면 그건 아마 내가 성장했다는 사실을 의미할 것이다. 이 만화는 돌이킬 수 없는 시간의 흘러감과 그 속에서 변화하는 청춘의 모습을 그린다.

주인공 사이먼과 낸시가 ‘코리아-아메리칸’이라고 주류 미국사회와 갈등, 아웃사이더의 감성 뭐 이런 내용을 기대하지 마시기를. 인종편견 같은 격한 반응도 지레짐작하지 말자. 작가는 우리의 기대에 부응하는 주제들을 놓고 이야기를 풀어내지 않는다. 다만, 그곳에서 살고 있는 사람과 사람의 관계에 대해 이야기한다. 사이먼과 아이린의 관계, 그리고 낸시와 벤 리랜드의 관계를 말한다. 그리고 또 그들이 겪었던 다른 사람과의 관계를 이야기한다. 그 관계에서 무언가를 읽어내는 것은 독자의 몫이다. 작가는 드러나게 칸 안에 무언가를 웅변하지 않는다는 말이다.

이 만화의 연출방식은 서구적이다. 서구만화의 문법을 따르고 있다는 말이다. 일본 만화나 우리 만화가 취하고 있는 주인공의 감정에 독자를 몰입시키도록 하는 주관적 카메라워크나 사건에 집중시키는 연출대신 카메라는 인물을 객관적으로 관찰하고, 칸의 분할도 담담하다. 하지만 그 안에서 할말은 다 한다. 미국에서 권위있는 상을 수상한 경력이 과장된 것이 아니라는 것을 쉽게 수긍할 수 있다. 중편 <다르면서 같은>과 함께 수록한 몇편의 단편들을 읽는 맛도 재미있다. 다만 불만인 것은 책의 모양새다. 좋은 작품은 좋은 그릇에 담겨야 만족스러운 법이다.