예쁜 옷가지나 향기로운 요리에 홀릴 때처럼, 참을 수 없는 소유욕을 발동시키는 책들이 있다. 번역 소식이 들려온 지 약 4년 만에 한국어판이 출간된 <옥스포드 세계 영화사>도 그렇다. 영화 탄생 100주년에 즈음한 1996년 영국 옥스퍼드대학 출판부에서 펴낸 이 책은 방대하고 미덥다. 영화사에 대한 균형 있는- 논쟁을 거쳐 어느 정도 공인된- 지식과 신중한 견해들을 연대와 지역 순서로 정리한 서랍을 연상하면 비슷하다. “이 책만 독파하면 영화사는 완전 정복”이라는 무모한 야심으로 장만할 법한 책이지만, <옥스포드 세계 영화사>의 실제 쓰임새는 1만개에 달하는 필요한 항목을 그때그때 뒤적이는 참고서일 것이다. 하지만 이 책은 지식 검색용 사전식 구성 대신 ‘스토리텔링’을 고집한다. 영화사의 기술적 발명, 산업과 제도, 장르와 작가가 어떻게 등장하고 진화하고 때로 도태되었는지, 여러 장의 흐름을 연결해 읽을 수 있는 하나의 이야기로 들려준다.

80명의 필진 가운데에는 더글러스 고머리, 데이비드 보드웰, 리처드 몰트비, 비비언 소브첵, 토마스 엘새서, 지넷 뱅상도 등등 영화학도의 필독서 목록에서 눈에 익은 이름들이 즐비하다. 예를 들어 <하드 코어>의 저자 린다 윌리엄스가 쓴 ‘섹스와 선정성’에 관한 장, <할리우드 장르>의 저자 토마스 샤츠가 쓴 ‘할리우드: 스튜디오 체제의 대승리’ 같은 장은, 해당 분야에 정통한 귄위자가 쉽게 요약한 강의록을 읽는 흐뭇함을 선사한다. 장 뤽 고다르부터 할리우드 제작 규약을 만든 윌 헤이스까지 영화사의 중요인물 140명을 가려 별도로 정리한 박스들은, 미니 전기 및 인명사전으로 유용하다. 1천 페이지에 달하는 이 책이 가장 솔깃한 대목은, 영화 테크놀로지가 어떻게 할리우드와 세계 영화사의 고비를 이루는 물적 토대를 제공했는지 솜씨 좋게 설명할 때다. 1930년부터 1960년까지를 포괄한 2장의 ‘테크놀러지와 혁신’, 3장 초반의 ‘텔레비전의 보급에 대응한 영화의 새로운 기술’ 항목이 그렇다. ‘월드 시네마의 역사’라는 제목에 걸맞게 이 책은 중국, 일본은 물론 터키, 인도네시아의 내셔널 시네마까지 소개해 관심있는 서구 독자들 사이에 환대받았으나 한국영화 항목은 누락됐다.

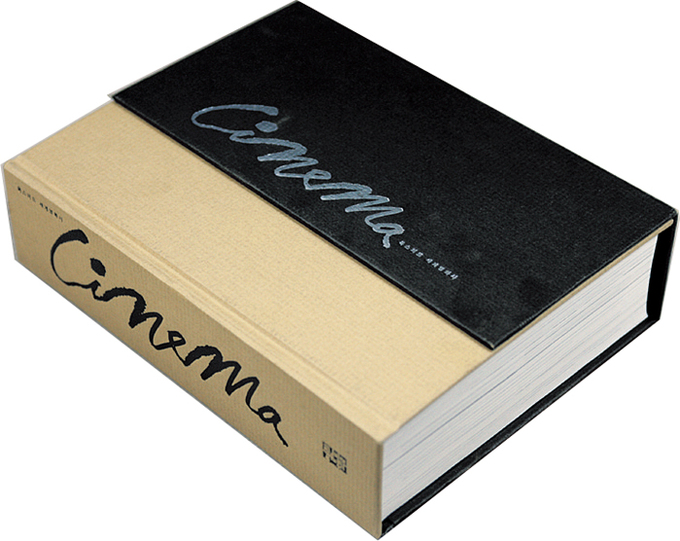

번역은 고루 정돈돼 있지만, 오독의 여지를 남기는 직역과 오자도 간혹 눈에 띈다. 통상 작은따옴표를 쓰는 자리에 꺾쇠를 쓴 표기법도 익숙해지는 데 시간이 필요하다. 오래 읽힐 요량으로 단단히 제본되고 간결하게 디자인한 책의 외양은 매력적이다. 단단한 재질의 책날개 여분도 묵직한 책장의 부피를 감당하는 책갈피로 제격이다.