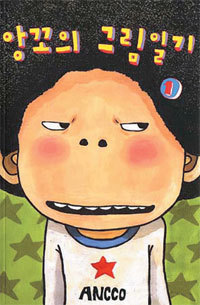

‘딴지일보’에 <앙꼬의 그림일기>를 연재하며 데뷔한 뒤 ‘야후 비주얼 뉴스’에 <앙꼬와 진돌이>로 이야기를 풀어내던 앙꼬의 첫 번째 작품집이 출간되었다. 특유의 팬시한 색감으로 채색된 화사한 책 표지부터 스크롤을 이용한 웹 만화를 다시 오프라인 버전으로 바꾸어 잘 정리된 알맹이까지 모두 만족스럽다. <앙꼬의 그림일기>는 스물한살에서 스물두살로 넘어가는 젊은 작가의 일상이 오롯하게 녹아 있는 그런 만화다. 가만 보면 마치 연습장에 그림일기 그리듯 편안하게 그려져 있다. 한편의 분량이 정해진 것도 없다. 이야기가 길게 풀리면 길어지고, 별것 없으면 짧게 그린다. 거짓말도 없다. 괜히 미화하지 않고 숨기지도 않고 그대로 직설적으로 풀어낸다. 그야말로 태생적 리얼리즘이다. 아이들이 ‘바보냄새’난다고 놀릴 정도로, 고스톱을 배운 이후 하루종일 고스톱 생각에 걸어다니는 사람들로 고스톱을 칠 수 있을 정도로, 어릴 적에 레고가 되고 싶었을 정도의 작가였기 때문에 가능한 그런 리얼리즘이다. 그 리얼리즘은 앙꼬의 것이다.

이 땅에 네트워크가 깔리고, 일상적으로 자신의 이야기를 디지털로 바꾸어 어딘가에 저장할 수 있게 된 순간부터 네트에는 만화로 그려진 일기가 가득하다. 권윤주의 <스노우캣>을 정점으로, 만화일기는 사적 소통과 상업적 성공 사이를 아슬아슬하게 줄타기 하고 있다. 이를테면, 자신이 담담히 일상을 정리하는 데 몰두하는 만화가 있는가 하면, 전략적이며 과도한 팬시화를 통해 노골적으로 장사에 나서는 경우도 있다. 옳고 그른 것의 문제는 아니다. 다만 다른 방향을 바라보고 있는 것을 인정하자는 말이다. 그런 분류로 보자면 <앙꼬의 그림일기>는 전자에 속해 있다. 큰소리로 웃지도 않고, 억지스런 감동을 주지도 않고 그저 ‘쿡쿡’ 소리내 웃으며 자신의 경험을, 감성을 그린다.

치밀한 드로잉과 완벽한 원근법. 많은 만화가 지망생들이 오늘도 정진하는 만화의 기본기다. 하지만 모든 만화가 그 기본기에 충실할 필요는 없다. 앙꼬의 작품이 바로 그렇다. 아주 오래전, 우리의 선조가 자신의 머리에 저장된 이미지를 솔직하게 동굴벽에 옮긴 것 같은 그런 만화라는 말이다. 앙꼬는 사실 그림일기보다 이야기만화에 더 많은 재능을 갖고 있다. SICAF 2004에서 최우수졸업작품상을 수상한, 서울애니메이션센터의 제작지원에서 금상을 수상한 작품들도 모두 이야기만화였다. 이제 그림일기를 봤으니, 두 번째는 이야기만화를 보고 싶다.

박인하/ 만화평론가 enterani@yahoo.co.kr