비틀스의 미증유의 명반 에 <줄리아>라는 노래가 있다. 존 레넌은 “줄리아, 줄리아, 대양의 아이(…), 조가비 눈, 바람 같은 미소가 나를 부르네…”라고 노래한다. 이 아름다운 사랑노래의 주인공이 바로 대양의 아이(한자로는 洋子), 다시 말해 오노 요코다. 아무나 이런 사랑 노래의 주인공이 될 수 있나? 아니지. 오노 요코니까 주인공이지. 이와 관련해서 생각해보면 오노 요코는 그동안 이상하리만치 일종의 ‘점지된 공주’ 취급을 받아왔다. 이 점지 설화에는 서양 사람들의 의심과 오만이 깃들어 있다. 존 레넌의 애인이 동양 여인? 설마. 언젠가 꿈에서 깨어나 헌신짝처럼 버릴 거야….

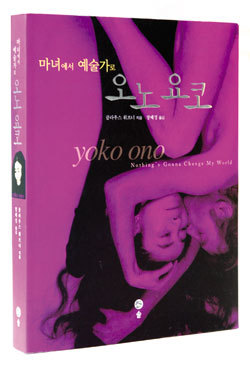

오노 요코는 사실 이런 분위기를 존 레넌의 애인이 되는 그 순간부터 참아야 했다는 것을 최근에 발행된 그녀에 대한 평전 <마녀에서 예술가로, 오노 요코>(클라우스 휘브너 지음/ 장혜경 옮김/ 솔 출판사)를 통해 알 수 있다. 요코는 말한다. “나에 대한 반감은 적어도 세 종류입니다. 반아시아, 반페미니즘, 반자본주의적 반감이지요. 다들 이렇게 말해요. 저 늙은 여자를 봐라. 저 돈 많은 과부를 봐라. 어쩔 수 없이 거쳐야 하는 과정입니다.”

그러나 아무리 누가 뭐라 한들 오노 요코를 어찌 존 레넌과 분리해서 상상하랴. 그러한 ‘결합’이 불러일으켜왔고 또 앞으로도 그럴 편견까지를 모두 포함하여, 오노 요코라는 ‘인물/현상’이 지닌 적어도 ‘사회적인’ 문제의식은 바로 그 결합에서 출발한다. 오노 요코는 영원히 존 레넌의 연인이다. 그것이 ‘오노 요코’라는 이름이 세계의 대중에게 각인되기 시작한 탄생설화에 담긴 아름다움이자 동시에 아픔이다. 그것을 전적으로 부정할 수는 없다. 왜냐하면 그것 역시 오노 요코의 선택의 결과이기 때문이다. 존 레넌이 1970년대 접어들어 한때 요코에게 싫증을 느끼고 중국계 여인과 바람을 피웠던 일화는 유명하다. 그 일화 속에서 오노 요코는 강한 정신을 지닌 동양적 열녀로 등장하는 것도 사실이다. 오노 요코는 존 레넌을 잃지 않기 위해 혼신의 노력을 다했던 것이다.

그러나 아무리 그렇더라도, 이제 존 레넌이 죽은 지 20년이 넘었다. 요코의 나이 이제 일흔살이다. 사람들은 오노 요코를 서서히 존 레넌과 분리해 생각할 수 있는 여유를 가지게 되었다. 1960년대를 풍미했던 플럭서스 열풍에 몸을 던졌던 전위예술가 오노 요코가 재평가되고 있으며 온갖 사회적, 인종적 편견에 맞서 자기 자신을 지켜야만 했던 한 여성 오노 요코가 재발견된다. 앞서 언급한 평전 역시 오노 요코의 삶을 예술가적 관점과 여성의 자기정체성 확립이라는 관점에서 다시 살피고 있다.

물론 요코의 예술세계에 대한 평가는 여전히 미지수다. 백남준의 그것처럼 첨예하게 미디어적 발상을 밀고 가지도 않았고 그렇다고 요셉 보이스의 그것처럼 처절하게 몸뚱어리에 가까운 무엇을 드러내보인 것 같지도 않다. 그렇기 때문에 평가하기가 조금 애매한 측면이 있는 것도 사실이다. 그러나 중요한 것은 그녀가 지금 이 순간에도 편견을 견디고 이겨내어 꾸준히 자기 자신을 세워온, 서양 사람들 판에서 기죽지 않고 버텨온 동양인, 그것도 여자라는 점이다. 마침 오노 요코의 전시회(로댕 갤러리, 9월14일까지)가 국내에서 열리고 그녀가 직접 한국에 와서 인터뷰도 한다 하니 우연히 닥친 기회치고는 평전과 더불어 그녀를 이해하게 될 하나의 계기가 마련된 듯싶다. 성기완/ 대중음악평론가 creole@hitel.net