심영섭은 이 책을 “화장실에 앉아서도 프로이트를 이해할 수 있지 않을까 하는 바람에서 시작했다”고 한다. 대단한 야심이다. 머리 싸매고 몇년 공부해도 해독되기 힘든 연구대상을, 용변 보는 틈을 선용해 이해하도록 하겠다니. 어쨌거나 ‘심리학과 영화를 섭렵한 사람’이라는 뜻의 오만한 필명을 지닌 저자다운 발상이다.

그렇게 다소 티꺼운 마음으로 펼쳐도, 이 책은 재미있다. 가령, 모로코의 한 황제가 888명의 자녀를 둔 기네스 기록과 한 헝가리 여인이 27번의 임신으로 69명의 자녀를 낳은 기네스 기록을 통해 남녀의 성차를 고찰한다든가, 아홉살짜리 아들을 영화감독 만들고 싶어 억지로 <오아시스> 상영관에 데리고 갔다가 결국 두 시간 동안 재운 자신의 경험을 통해 보상심리를 해설한다든가, <판타지아>의 미키 마우스에서 토막살인범 심리의 원형을 끄집어낸다는가, 하는 종횡무진의 필치로 전날 세 시간밖에 못 잔 독자의 무거운 눈꺼풀을 팽팽하게 만들어준다.

심영섭의 첫 저서 <영화, 내 인생의 순례>가 영화평론가가 된 심리학자의 책이라면, 이 두 번째 저서는 심리학자가 된 영화평론가의 책이다(물론 저자는 원할 때 어느 쪽으로든 즉시 변신한다). 신화, 소설, 역사적 사건, 임상 경험, 신문 기사 등의 레퍼런스를 자유자재로 누비며 인간의 정신병리를 파헤치고 출구를 고민한다. 물론 가장 중요한 참조 대상은 영화다. 걸작에서부터 하찮은 영화에 이르기까지, 이 심리학자는 그 속에 감춰진 성적, 사회적 암호를 해독해 이상심리 진단과 처방의 유용한 재료로 사용한다.

예컨대, 저자는 <브루클린으로 가는 마지막 비상구>에서 제니퍼 제이슨 리가 가슴을 풀어헤치고 빈민가를 행진하는 장면에서, 2400년 전(이 책에는 6천년 전으로 돼 있는데 오자다) 고대 그리스 시대의 유명한 재판을 떠올리며, 여성의 유방에 대한 매혹과 착취의 역사를 설파한다. 또는 <파이란>의 강재에게서 수동공격성 인간을 발견하고 관계의 종결이 분노 때문이 아니라 소통의 실패라는 교훈으로 이끌어간다. 그러니, 이 책을 보노라면 읽고 어디가서 좀 아는 척해야겠다는 얄팍한 속셈의 요동을 잠재우기 힘들다.

한 가지 짚고 갈 건 있다. 이 책은 프로이트를 알 수 있는 책은 아니다. 여기엔 프로이트에게서 배우는 삶의 지혜는 있지만, 프로이트가 파헤친 어두운 무의식의 심연에 대한 집요한 탐구는 없다. 예컨대, 심영섭은 사랑의 유형을 분석하면서 사랑을 “평생을 두고 탐구하고 아껴야 할 신비감이 필요한 지구상의 유일무이한 비밀”로 남겨두면서, 프로이트와 라캉이 내뱉은 사랑의 불가능성에 관한 어두운 말들을 끌어들이지 않는다. 그는 비평가로서 영화를 말할 때와는 달리, 임상심리학자로서 말하고 쓸 때 사람들을 격려하고 위로하고 희망을 말하고 싶어한다. 이건 고의이거나 아니면 못 고칠 직업의식이다.

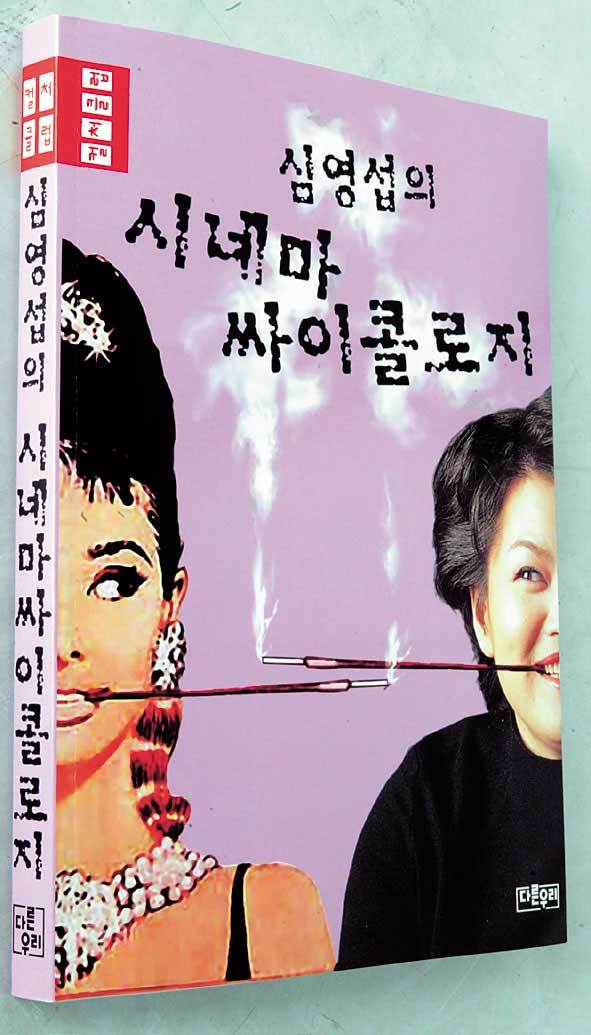

글에 곁들여진 서용남의 삽화가 아주 좋다. 그 삽화는 글을 보완하거나 해설하지 않고, 패러디하며 제멋대로 논다. 외설스럽고 기발하고 괴상한 유머감각으로 무장한 그 삽화는, 심영섭의 글 못지않은 작품이다. (다른우리 펴냄)허문영 moon8@hani.co.kr