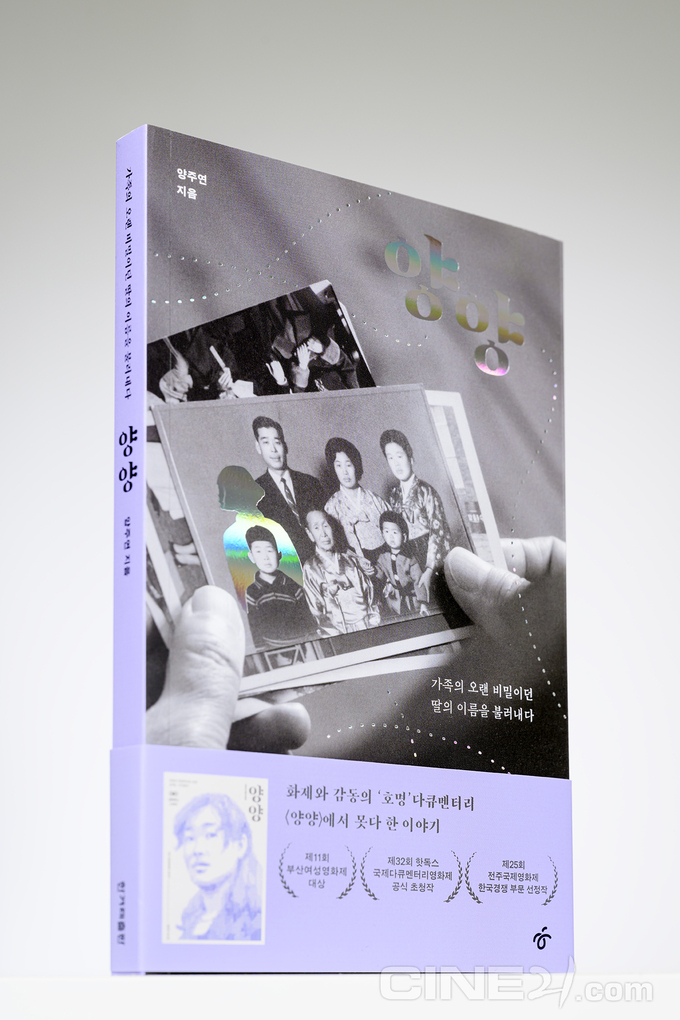

양주연 지음 한겨레출판 펴냄

집을 떠나서 사는 딸들은 늦은 밤 술에 취한 아빠의 전화를 받곤 한다. 평소엔 먼저 전화하는 법이 없지만 음주 상태의 아빠들은 대개 안 하던 속이야기를 풀어놓곤 한다. 무심한 성격인 주연의 아빠 역시 술에 의지해야만 감정을 털어놓는데, 이날도 불쑥 이런 고백을 한다. “아빠한테… 사실은 누나가 있었어.” 살면서 들어본 적 없는 고모 이야기에 놀란 주연은 고모가 지금 어디 있느냐고 묻는다. 아빠는 긴 침묵 후에 고모가 대학 졸업식 전에 자살했다고 답한다. 또 침묵 후 아빠는 이렇게 말한다. “주연아, 너는 고모처럼 되지 말아라. 양씨 집안의 여자들은 모두 불행했으니까.” 영화 <양양>은 양주연 감독이 40년 전 죽은 고모의 과거 흔적을 찾아가는 과정을 그린 다큐멘터리이고, 동명의 책은 영화에는 미처 담지 못했던 감독의 심상과 함께 고모의 흔적을 찾기 위해 카메라 뒤에서 벌여야 했던 치열한 기록을 담은 책이다. 저자이자 감독이 주지한 대로 다큐멘터리 제작에서 중요한 것은 주인공을 결정하는 일이다. 그러나 <양양>은 처음부터 주인공의 자리를 공백으로 둔 채로 촬영할 수 없는 영화였다. 그 시절 가족들은 일찍 죽은 젊은 여성의 흔적을 의도적으로 지워버렸기에 고모의 행적과 지워진 이름을 살려내는 일은 결코 쉽지 않았다. 이 책이 고모의 구술생애사라면 그 구술은 고모 자신이 아니라 주변인을 통해서 기록될 수밖에 없다. 주연은 60년대 신문 기사 속 자살한 여성들의 행적을 찾다가 이들의 죽음이 어느 개인의 문제만이 아니며 구시대적 성차별과 교제폭력이 긴밀히 연결되어 있음을 알게 된다. 미래의 양주연이 과거의 양지영을 찾아 나가는 과정에서 감독은 이 영화가 고모를 복원하는 일만이 아님을 깨닫는다. 고모와 주연 모두 남동생이 있었고, 두 사람은 모두 가정 내에서 남자 형제와는 다른 기대를 받으며 자란다. 영화에서는 감독이 겪는 감정의 파고가 크게 그려지지 않았다면 책에서는 취재 과정에서 겪은 절망, 부모에 대한 미안함과 서운함, ‘가족’이라는 미명으로 발화하기 어려웠던 복합적인 감정들이 차분히 그려진다. 책에도 실린 뮤리얼 루카이저의 글 ‘만약 한 여성이 자신의 삶에 대해 진실을 털어놓는다면 어떻게 될까? 아마 세상은 터져버릴 것이다’와 같이 여기에는 터질 듯한 두 여성의 특별한 삶이 남아 있다. 아빠는 고모의 삶을 “기억에 남을 정도로 특별한 삶은 아니었다”고 기억한다. 하지만 착하고 평범할 것을 강요받았던 양지영은 뜨거운 불구덩이를 마음속에 숨긴 입체적인 여성이었다. <양양>은 그렇게 사라질 뻔한 한 여성의 서사를 낱낱이 되살린다.

아들과 딸이 마주하는 차별은 이름에서부터 시작된다. 아들의 이름을 지을 때와 딸의 이름을 지을 때 사용하는 한자도 의미도 확연히 다르다. 아빠의 이름에는 ‘근원 원’이라는 한자가 들어갔지만 고모의 이름에는 ‘지초 지’라는 풀 이름의 한자가 들어가 있다. 90쪽