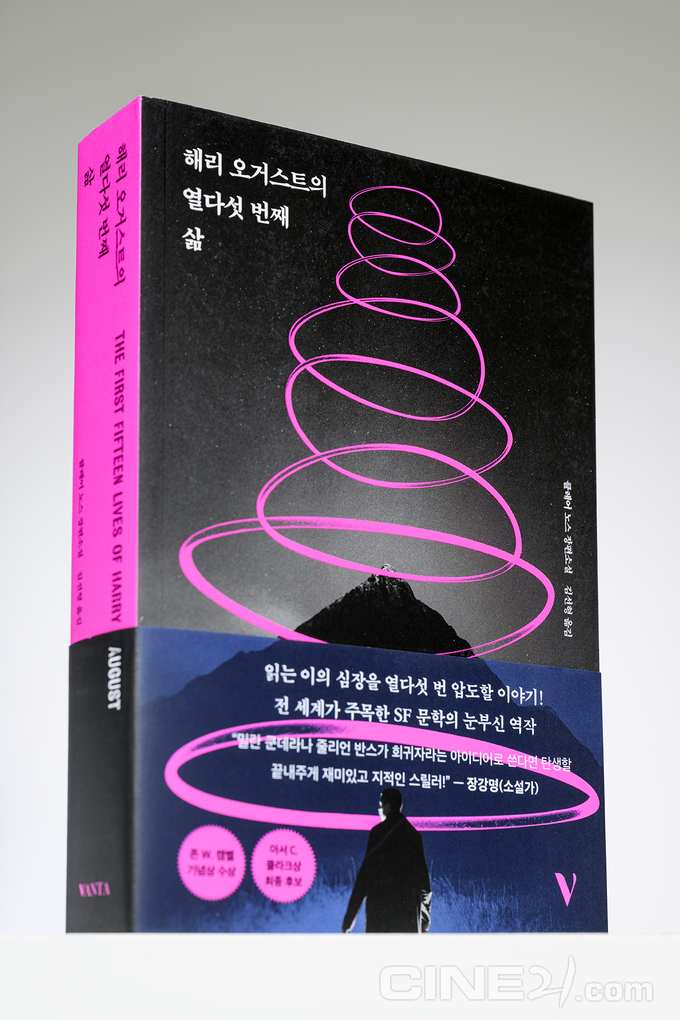

클레어 노스 지음 김선형 옮김 반타(오팬하우스) 펴냄

약 650페이지에 달하는 긴 분량의 소설을, 중간에 조금씩 쉬긴 했지만 거의 한번에 읽어나가는 동안 이 정도 분량을 계속 읽어나가게 만들다니 필력이 대단하다는 생각도 하고 타임루프 설정의 영감을 어디에서 받았을까 궁금하기도 했다. 타임루프는 똑같은 시간대가 계속 반복되어, 주인공이 그 시간대에 갇히는 설정의 장르로 <사랑의 블랙홀>같은 영화가 대표적이다. <해리 오거스트의 열다섯 번째 삶>은 그 시간대의 폭이 무척 넓다. 1919년에 태어난 해리 오거스트는 죽고 나면 이전 삶의 모든 기억을 지닌 채 또 태어나는 ‘크로노스 클럽’의 회원이다. 성장해서 죽고, 다시 태어나고, 또 죽는 일을 반복하며 전쟁과 냉전으로 점철된 서구의 20세기 역사를 관통한다. 그런데 같은 시간, 같은 장소에서 태어나며 수명도 정해져 있으므로 앞으로 자신에게 벌어질 일이며 전세계에 무슨 일이 벌어지는지도 다 알지만 시공간 자체를 벗어나지는 못하는 운명이다. 그러므로 아무리 돈을 많이 벌어도, 아무리 많은 지식을 얻어도 결국엔 그 어떤 경험이든 새롭지 않고 신기하지도 않으며 권태와 무력감에 빠지게 된다.

해설을 보면 작가가 3주 동안 너무나 힘들게 매일 반복해서 공연을 준비하다가 소설의 영감을 얻었다는 설명이 있다. 이 사소한 아이디어가 여러 권의 20세기 역사서를 압축한 것처럼 엄청난 지식의 향연을 선사하는 소설로 이어진 것이다. 해리가 열다섯번을 사는 동안, 그가 통과한 수많은 역사적 일화들이며 그가 심취한 종교와 철학이 백과사전 목록처럼 등장한다. 그리고 앞날을 아는 특이한 종족으로서 인간 역사의 굵은 줄기를 괜히 흔들어서는 안된다는 암묵적인 조건을 깨고, 단 하나의 원자로부터 우주의 존재를 외삽할 수 있는 기계 ‘퀀텀 미러’를 만들어내겠다는 과학자 빈센트 랜키스와 라이벌이 되면서, 해리의 인생은 적의 세계로 파고드는 냉전시대 스파이 소설의 궤적을 따르는가 하면 자신과 너무나 닮았으나 또 결코 공존할 수 없는 상대와의 애증을 담은 우정 혹은 사랑 소설로 빠지기도 한다. 죽고 다시 태어나는 일을 반복하면서 과학기술의 발전을 앞당기고자 하는 빈센트의 야심을 통해 작가는 21세기의 과학기술들을 20세기에 밀어넣어 평행우주처럼 묘하게 바뀐 20세기를 펼치는 묘기를 선보이는 한편, 거의 천년에 가까운 기억을 짊어진 채 죽어도 다시 사는 존재의 고독한 내면을 쓸쓸하게 그려낸다. 21세기의 독자로서 방사능이나 원자폭탄 같은 단어를 떠올리며 씁쓸한 결말을 예상하기 쉬우나 그럼에도 어떤 결말이 기다릴지 끝까지 읽지 않을 수 없다.

“끝없는 반복을 통해서 감정의 모난 부분이 깎여나가고, 푸대접이란 게 뭐 그렇게 대단한 일이 아니고 사랑도 그저 허망한 꿈에 지나지 않는다는 걸 인지하게 된단 말이야.” 189~190쪽