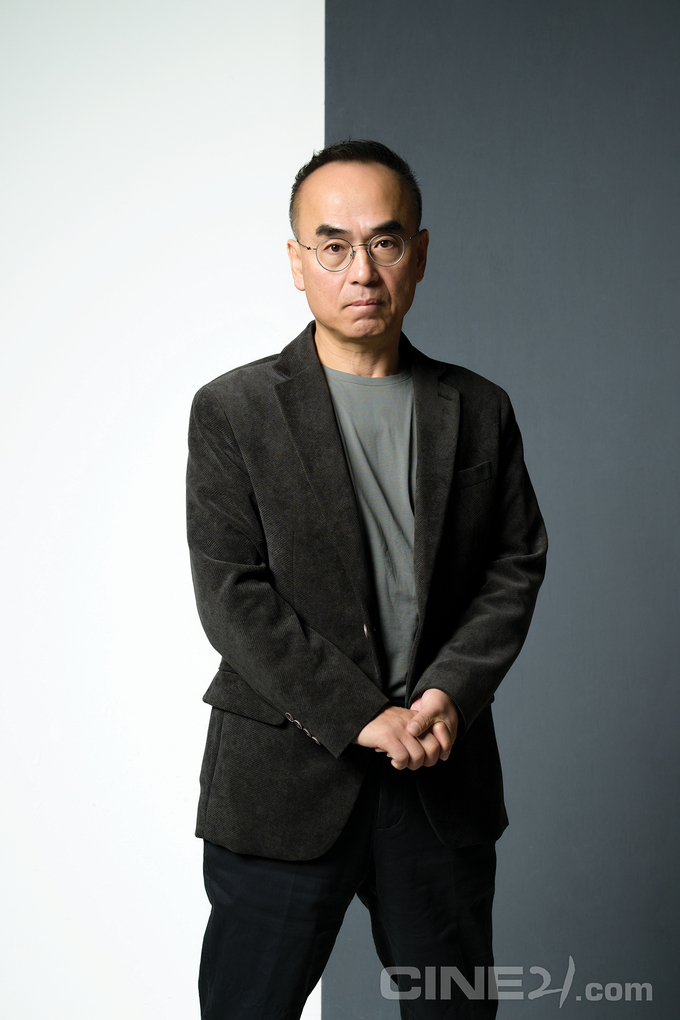

<1980 사북>은 강원도 정선 사북에서 1980년에 일어난 광부들의 항쟁과 이를 은폐하려 국가가 시행한 폭력적인 행태를 취재한 다큐멘터리다. 영화 <김대중><아이언 크로우즈>등 다큐멘터리 작업을 꾸준히 해온 박봉남 감독은 광부와 경찰, 국가 등 어느 한쪽에 서서 사건을 기록하는 대신 “사북 사건을 가장 객관적으로 깊이 있게 기록한 영상”을 제작하기 위해 5년이 넘는 시간 동안 끈질기게 파고들었다. 사북 사건에 관한 사료와 증언이 밀도 높게 담긴 <1980 사북>은 제16회 DMZ국제다큐멘터리영화제 한국경쟁 장편 대상 및 국제영화비평가연맹상 수상과 더불어 제22회 EBS국제다큐영화제에서도 심사위원특별상을 수상했다.

- 다큐멘터리 촬영을 본격적으로 시작하기 전 사북 사건에 관해 얼마나 알고 있었나.

사북 사건이 벌어진 1980년 당시엔 중학교 2학년이었고, 1985년 대학생 시절에 신문에서 사북 사건에 관한 기사를 봤다. 그럼에도 1980년 5·18 광주민주화운동 이전에 벌어진 광부들의 대규모 시위라는 게 내가 사북 사건에 관해 아는 거의 유일한 정보였다. 2019년 황인욱 정선지역사회연구소 소장으로부터 사북에 한번 오라는 전화를 받았다. 황인욱 소장은 사북 출신이자 광부의 아들로 내 대학 선배인데, 그가 조사하던 사북 항쟁에 관해 본격적으로 접한 것이 <1980 사북>의 도화선이 됐다. 다큐멘터리 작업을 시작할 때 중요시한 건 두 가지였다. 사건을 객관적으로 재구성할 것, 그리고 사건의 결정적 순간이 무엇인지 파악할 것. 처음엔 사북 사건에 관해 아는 것이 많지 않았기 때문에 취재를 거듭하며 광부들에게 국가 폭력이 얼마나 심하게 자행됐는지, 훗날 이 사건이 광주민주화운동과 어떻게 연결되어 있는지 등을 알아갈수록 큰 충격을 받았다.

- 마찬가지로 사북 사건에 관해 잘 모르는 관객들을 위해 영화 초반부터 사건을 상세히 설명하는 데에 공을 들였다.

실제로 역사학자 중에서도 사북 사건에 대해 아는 사람은 거의 없다. 발굴되지 않은 사료도 많고 사건의 증언자들도 뿔뿔이 흩어진 채 숨어 있어서 그렇다. 이재기 노조지부장 부인 폭행 사건 때 찍힌 사진을 중심으로 광부들을 폭도로 몰아간 언론, 고문을 받다 서로를 밀고해 내부적으로 깊어진 증오와 대립, 사북 사건과 광주민주화운동과의 연결성을 꼼꼼히 짚어내려 했다. 시간을 들여 사건의 전후 관계를 충분히 설명하되 누구의 편에 서지 않고 객관적으로 상황을 전하는 것을 중요하게 여겼다. 사북 사건은 1980년대 야만의 시대가 만들어낸 비극이다. 비상계엄으로 불법적인 폭력, 폭행이 일상에서도 가능해졌고 피해자들은 침묵을 강요당했다. 내가 만난 일부 피해자들은 여전히 사건에 관해 털어놓길 꺼려했다. 광부들은 지부장 아내 폭행 사건으로 인해 폭도로 낙인찍히게 되었는데, 그에 앞서 발생한 결정적인 사건인 안경다리 전투도 영화 초반에 주요하게 다뤘다. 마찬가지로 객관성을 지키기 위해 광부가 아닌 경찰들의 이야기에 따라 사건을 재구성했다. 사북 사건은 서로 적대시하는 이들 사이에 긴밀한 관계가 존재한다는 점에서 복잡한 면모를 지닌다. 광부와 대립하는 경찰은 광부의 아들이고, 그런 경찰을 구해준 사람도 결국 광부다. 이들이 다툴 수밖에 없는 원인을 제공한 회사는 이득만 취하고 뒤에 조용히 숨어 있다.

- 증언을 통해 밝혀지는 폭력의 수위가 상당한데, 카메라 앞에서 이들이 솔직하게 털어놓기까지 시간이 꽤 걸렸을 것 같다. 섭외에 어려움은 없었나.

광부들의 경우 사북민주항쟁동지회가 있고, 이들은 광부의 명예회복을 위해 적극적으로 인터뷰에 응하는 입장이기 때문에 접촉이 까다롭지 않았다. 경찰의 경우 강원도 경찰청에서 소개해준 덕에 당시 시위 진압에 동원됐던 경찰들을 어렵지 않게 만날 수 있었다. 정말 힘들었던 건 통화조차 녹록지 않았던 정보과 형사들, 그리고 이재기 노조지부장 가족과의 대면이었다. 사건에 연루된 이재기 노조지부장과 달리 아무 죄 없는 그의 아내가 무차별 폭행을 당했고, 아무도 이들의 말에 귀 기울여주지 않았기 때문에 언론에 대한 불신이 깊은 것도 이해가 간다. 그래서 지부장의 자식들을 만나 내 진심을 전하고, 그들의 동의를 받아 영화에 증언을 싣기까지 2년 이상의 세월이 걸렸다. 불교에 귀의한 천만성 스님과 같이 일일이 수소문해 찾은 이들도 있다. 그중에는 부모의 비극이 자식에게도 고스란히 이어지는 경우가 상당히 많았다. 수십명의 증언을 듣고 사료들을 참고했지만 <1980 사북>은 여전히 사건의 일부를 수면 위로 떠올려둔 첫 단추에 불과할 뿐이다.

- 어떤 추가 작업이 이루어져야 한다고 보나.

사북 사건의 피해자가 200여명이라고 한다. 그중 행방조차 찾기 어려운 100여명의 피해자들의 이야기를 들어봐야 할 것이고 당시 가해자측에 서서 국가권력의 대행 역을 수행한 국가기관 사람들, 경찰들의 이야기도 들어보고 싶다. 그들이 무조건 잘못했다는 것이 아니다. 그 시기엔 다들 권력의 도구로 쓰이곤 했으니까. 그럼에도 한명이라도 사과를 한다면 피해자들에게 큰 위로가 될 것이다. 사건의 피해자들과 국가 폭력에 가담한 이들의 증언, 그들의 회한과 아픔에 진심 어린 사과가 이루어진다면 사람들의 상처가 조금이라도 어루만져지지 않을까. 사북 사건 50주년인 2030년을 넘기지 않고 상황이 해결되길 바란다.

- <1980 사북> 이후의 작업을 계획한 듯 보인다. 이 사건에 그토록 몰입하는 이유는.

<1980 사북>작업을 하면서 두번 정도 깊이 좌절했다. 사건에 연루된 커뮤니티간의 증오와 대립이 상당해 취재를 하면서 어려운 점이 많았다. 2014년 세월호 참사가 발생했을 때 4·16 기록단이란 팀을 짜서 세월호 기록을 오랫동안 해왔다. 그때의 경험으로 고통을 대면하는 것이 얼마나 감당하기 어려운 일인지 알면서도 내가 같은 일을 반복하고 있구나 싶었다. 은퇴까지 고려하고 있었는데, 지난해 DMZ국제다큐멘터리영화제에서 수상했을 때 큰 격려를 받았다. 그리고 이전에 들은 말이 떠올랐다. ‘기록이 기억을 지배한다. 기록은 기억보다 강하다.’ 사북 사건은 우리나라 현대사의 노동운동으로서 제대로 자리매김하고, 사북 지역의 역사적 자산으로 승계되어야 할 필요가 있다. 그 과정에서 이 다큐멘터리가 중요한 첫걸음이 되었으면 한다. 그래서 앞으로도 여건이 되는 한 이 사건에 관한 취재를 그만둘 수 없을 것 같다. 그것이 나의 사명이자 임무라 느낀다. 반복해 강조하지만 사북 사건은 아직 제대로 진상이 규명되지 않았으며 피해자들은 국가의 사과도 받지 못했다. 나는 평가자는 아니다. 다만 모두가 침묵하고, 낯설어하는 사북 사건을 세상에 제대로 공개할 수 있다면 내 일에 큰 보람을 느낄 것이다.