‘목소리’는 개성 혹은 개인의 의지를 상징하는 단어로 쓰이곤 한다. 정치인은 국민의 목소리를 듣겠다고 하고, 시위에 나선 이들은 자신들의 목소리가 세상에 들리게 하겠다고 한다. 마치 모두가 목소리를 들을 수 있는 것처럼 말이다. <목소리 순례>를 쓴 사진가 사이토 하루미치는 선천적인 감음성 난청이다. 그는 유독 자주 혼나는 ㅅ발음을 피하려고 ㅅ이 들어간 단어를 기피했다. “깨끗한 ‘목소리’를 내려고 노력할수록 내 생각과 동떨어진 말이 나갔다. 내가 분열되어갔다.” 청인들이 다니는 학교에 다니던 그는 농학교로 진학하면서 수어를 배우게 되었고, 수화를 통해 자신의 ‘목소리’로 소통할 수 있었다고 회고한다. 청인들 사이에서 자신의 발음이 어떻게 들릴지만을 신경 쓰던 시기의 기억이 마치 타인의 기억 같다면 수어를 사용하는 친구들 사이에서 보낸 고등학교 시절의 기억은 ‘나’의 일부로 선명하게 맥동한다는 것이다.

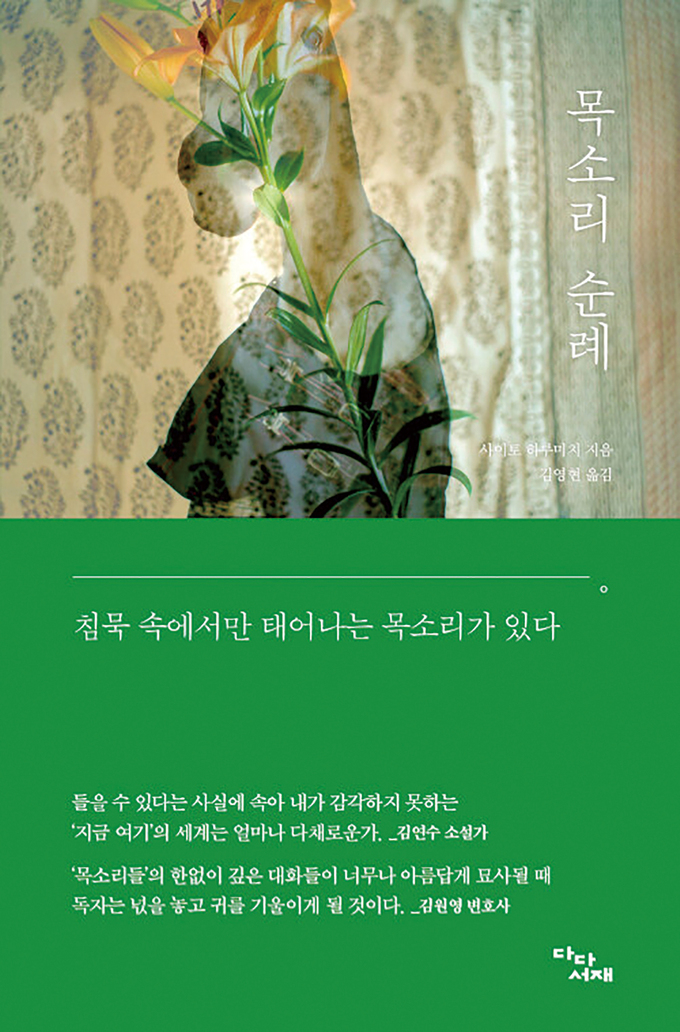

사이토 하루미치는 ‘언어’와 ‘무용’이 융합하는 경계에서 수화의 아름다움을 카메라에 담고 싶어 사진을 본격적으로 찍기 시작했다. 그렇게 찍은 사진들을 쌓아두고 선별하다가 우연히 책상이 넘어지면서 사진이 섞였다. 그 사진들을 다시 집으로 가져가 새롭게 고르는 작업을 이어가면서 사진의 웅성거림을 듣는 대목은, 마치 사진이 움직임을 시작하는(영화의 원리이기도 하다) 듯한 역동성을 느끼게 한다. 사진 속 사람들과 연결되면서 그는, 자신의 몸으로 돌아가겠다고, 듣지 못하는 귀를 지닌 사람으로 다시 살겠다고 결심하게 되었다. <목소리 순례>에는 그의 사진이 여러 장 실렸다.

<목소리 순례>에는 오로지 조롱하기 위해 입을 천천히 움직여 욕설을 하는 청인들의 모습도 있고, 장애인 프로레슬링 단체 ‘도그레그스’의 일원으로 경기에 선 사이토 하루미치의 경험도 있다. 사이토 하루미치를 움직인 수많은 ‘목소리’의 순간들은 역광 초상 사진 시리즈 ‘절대’, 프로레슬링 대전 상대를 링 위에서 촬영한 초상 사진 시리즈 등으로 이어진다. ‘옮긴이의 말’에 따르면 사이토 하루미치가 개인 홈페이지에 올린 사진 모집 안내문에는 “그 상처의 블루스를 보여줘”라는 문장이 있다고 한다. 상처의 블루스를 보기 위해 해야 할 첫 번째 행동은 눈을 바라보기. <목소리 순례>가 알려주는 ‘목소리’를 보기 위해 가장 필요한 노력이다.

에서 책구매하기

에서 책구매하기