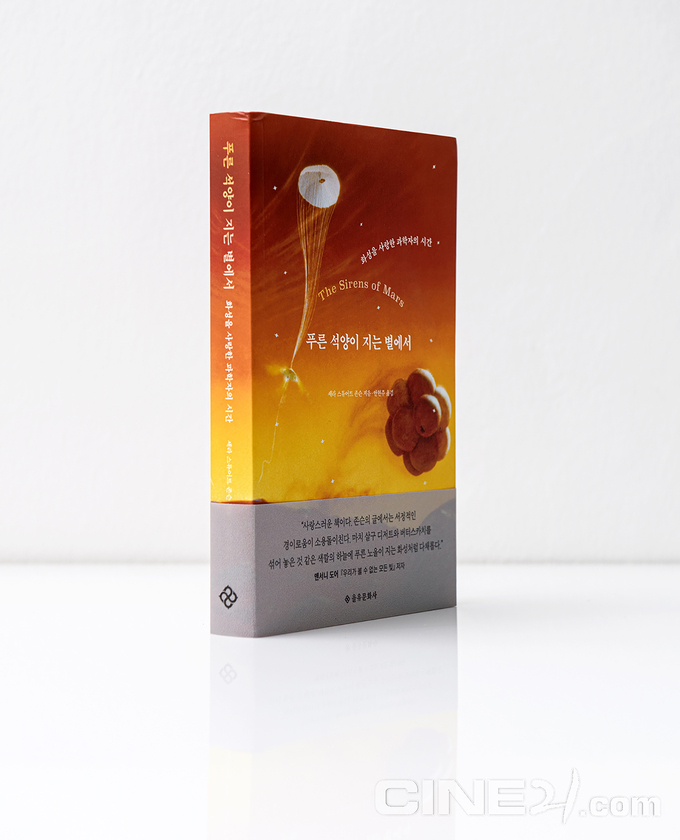

냉전 시대, 미국과 소련은 화성에 먼저 탐사선을 보내기 위해 각축전을 벌이고 있었다. 그리고 그 시절 뒤뜰에서 밤하늘의 별을 관찰하는 취미가 있었고 미 항공우주국(NASA)의 매리너 4호 프로젝트에 정신을 빼앗긴 아버지 밑에서 자란 딸은 훗날 화성의 자연사 연구에 푹 빠진 과학자가 되었다. <푸른 석양이 지는 별에서>는 NASA 연구원으로 일하며 스피릿, 오퍼튜니티, 큐리오시티 같은 화성 탐사선 제작에 참여한 저자가 갈릴레오 시절부터 화질 좋은 화성 표면 이미지가 바로바로 전달되는 지금에 이르기까지 연대기적으로 또 개인사적으로 화성 탐사의 역사를 풀어낸 책이다.

한때 화성은 인류보다 문명화된 존재가 산다고 여겨졌다. 1800년대 후반 밀라노의 천문학자 스키아파렐리는 망원경을 통해 화성을 스케치했고 이 지도를 기반으로 화성에 복잡한 운하가 건설되어 있다는 말이 나왔으니 대중과학자 로웰 같은 이는 화성에 지적 외계인 집단이 있다는 믿음을 전파했다. 하지만 과학은 냉정하게도 인류가 쌓아온 연구와 상상을 한번에 무너뜨렸다.

매리너 4호가 보낸 사진을 보면 화성은 그저 분화구 가득하고 황량한 사막 같은 곳일 뿐이었다. 그렇게 화성 탐사는 방향을 바꾸어 과학자들은 화성에는 과연 생명체가 존재할까, 존재한다면 어떤 형태일까, 라는 질문을 던지게 된다. 저자는 시베리아 스텝 지대 같은 극한의 조건에서 샘플을 채취해 연구하며, 화성에 존재할지 모르는 낯선 생명체를 상상한다. 저자에게 화성 연구란 인간이 지금껏 알아온 형태와는 완전히 다른 생명을 알아내는 거대한 지적 도전이다.

스타 과학자 칼 세이건은 <화성의 공주> 같은 과학소설을 읽고 자랐고, 행성과학자 마리아 주버는 유년 시절 <스타트렉> 시리즈를 좋아하고 우후라 중위에게 빠져 살았다고 한다. 그리고 얼마 전 아마존 창업자 제프 베이조스는 우주여행에 성공했다. 연구 목적이든 관광 목적이든 화성과 우주가 인류에게 한층 가까이 다가온 지금, 밤하늘의 수많은 별을 바라보듯 벅찬 기분을 느끼게 해줄 책이다. 참고로 화성이 행성이긴 하나 책의 에세이적 성격에 어울리도록 제목에만 ‘별’이란 표현을 사용했다고 한다.

강렬한 푸른빛

“수평선에서는 먼지가 붉은빛을 모두 산란시키고 있었고, 노을이 으스스하고도 이해할 수 없는 강렬한 푸른빛을 내고 있었다.” (312쪽)

에서 책구매하기

에서 책구매하기