에드바르 뭉크의 그림 <절규>는 짤방으로도 꽤 인기가 많다. 해골 같은 얼굴, 붉게 물든 하늘, 요동치는 풍경은 그 자체로 눈길을 사로잡을뿐더러 ‘절규’라는 제목 때문에 마치 내지르는 비명이 귓전을 울리는 느낌을 주기 때문이다. 하지만 <절규>속 인물이 사실 절규하고 있지 않다면? 이 작품이 처음 발표됐던 당시의 독일어 제목은 ‘자연의 비명’이었고, 뭉크 자신의 모국어인 노르웨이어 제목은 ‘비명’이었는데, 영어 ‘The Scream’으로 번역된 제목이 다시 한국어로 ‘절규’가 된 것이다. 작품의 원제가 ‘자연의 비명’이었다면 인물의 심경만 대변하는 그림은 아닐 터. “뭉크의 진술에 따르면 이 인물은 주변의 비명을 듣고 귀를 막고 있는 상태에 가깝다. 그는 자연의 비명이 내면을 관통하는 심리적 경험을 형상화했으며, 그림 속 인물은 공포에 질린 채 자기 입에서 나오는 신음 같은 소리를 듣고 있는 존재로 그려졌다. 이 비명은 주관과 객관, 개인과 자연이 뒤섞인 복합적인 울림이다.”

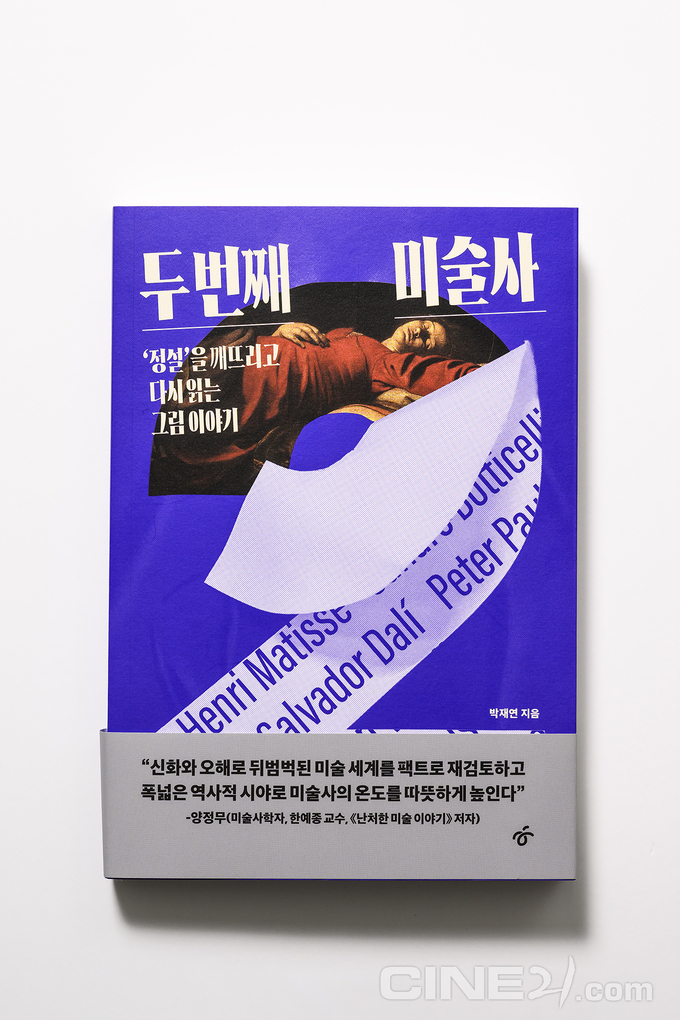

시각예술 콘텐츠 기획과 비평을 가르치고 관련한 글을 쓰는 박재연의 <두 번째 미술사>는 ‘상식’의 영역에 있는 명화들과 그 작품들에 대한 ‘다른’ 사실들을 알려준다. 다른 사실이라고 해도 어디까지나 미술사의 영역에서 충분히 검토된 이야기들이기 때문에 믿을 만한 내용이라는 점을 먼저 언급해두고 <두 번째 미술사>의 재미를 이야기하자면 미술에 대해 잘 아는 친구와 미술관을 거닐며 듣는 비하인드 스토리 같다. 미켈란젤로가 라파엘로보다 교황에 홀대받았다는 이야기를 들으면 조직 생활의 어려움에 생각이 미치기도 하고, 여행을 다니다 보면 여기저기서 만나는 로댕의 <지옥의 문>에 대한 호기심(어느 것이 진품일까, 설마 여기에 복제품을 둔 건 아니겠지)을 해소하게 되기도 한다. 고갱이 화폭에 담은 타히티가 “의도적으로 낭만화”된, “꿈꾸던 원시 천국을 캔버스 위에 재창조”한 공간이라는 언급도 흥미롭다. 그는 낙원으로 도피해 낙원을 그려낸 게 아니라 그림을 감상할 유럽인들이 좋아할 만한 모습으로 타히티를 편집해 제시했다는 것이다. 고갱 자신이 “폭력적이고 자기중심적”인 인물이라는 지적 역시 뒤따른다. 프랑스 인상주의 화가 베르트 모리조에 대한 글은 특히 인상적이다. 이 책에 실린 다른 미술가들에 비해 덜 알려진 모리조는, 일상의 풍경을 다루는 여성 화가라는 이유로 평가절하되었고 사망진단서에조차 ‘무직’으로 기록되었다. <홀로페르네스의 목을 베는 유디트>를 그린 아르테미시아 젠틸레스키에 대한 글 역시 일독을 권한다. 알던 그림을 다르게 보게 하고, 모르던 작품을 발견하게 하는 책.

아르테미시아는 고통스러운 성폭행 재판을 치른 직후 첫 번째 유디트 그림을 제작했다. 재판 과정에서 그녀는 신빙성을 위해 고문을 견뎌야 했고 가해자는 실형을 면했다. 이 잔혹한 기억이 그녀의 내면에 깊은 흔적을 남긴 것은 분명하다. 그러나 <홀로페르네스의 목을 베는 유디트>는 그 이상의 것이다. 154쪽