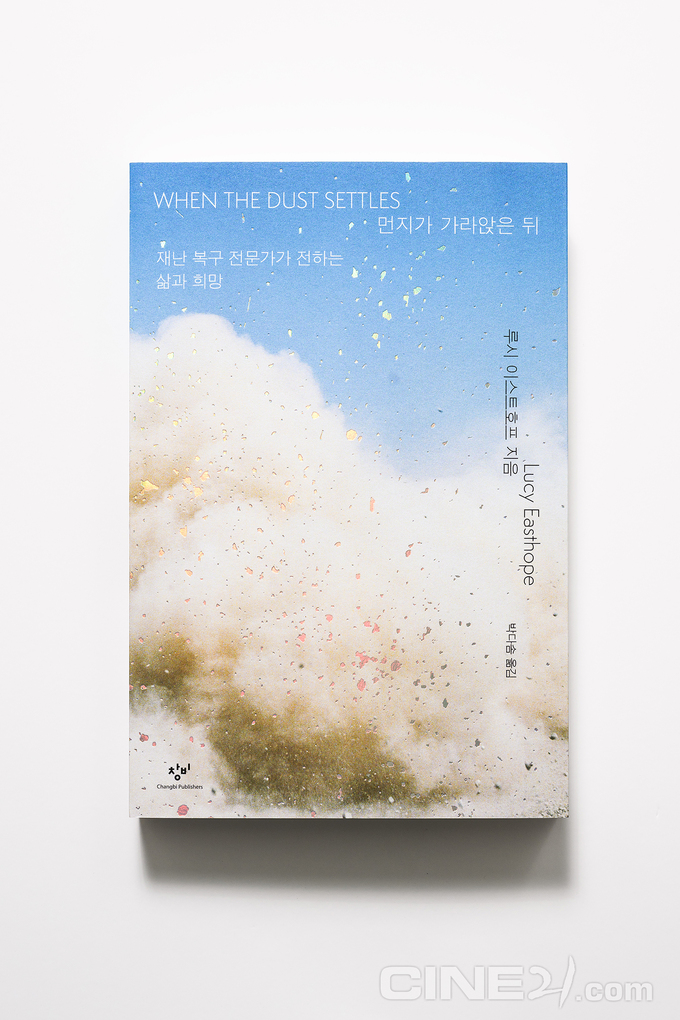

진부하지만 동일본대지진 이후 기타노 다케시가 한 말을 인용하면서 이 책을 소개해야겠다. “이 지진을 2만명이 죽은 하나의 사건으로 생각하면 피해자의 마음을 전혀 이해하지 못한다. 그게 아니라, 한 사람이 죽은 사건이 2만건 있었던 것이다.” (이 발언은 책 속 옮긴이의 말에도 인용되어 있다.) 재난이 일어났다. 테러일 수도, 지진이나 해일, 화재나 코로나19 팬데믹일 수도 있다. 재난 복구 전문가로 20여년간 전세계를 누빈 루시 이스트호프는 재난 복구에서 현장의 잔해를 정리하거나 시신을 수습하고 무너진 건물을 재건하는 것은 극히 일부에 불과하다고 말한다. 9·11 테러를 비롯해 영국의 온갖 재난과 최근의 팬데믹에 이르기까지, 그가 복구 절차에 참여한 재난을 열거하고 참사 현장을 세세히 묘사하는 것 또한 이 책의 일부분일 뿐이다. <먼지가 가라앉은 뒤>는 재난 현장에서 유가족과 대면했던 전문가의 객관적인 기록이기도 하지만 동시에 슬픔이란 감정의 한복판으로 저벅저벅 들어간 당사자가 써내려간 애도의 사료이다. 재난을 겪은 사람들은 절대 이전으로 돌아갈 수 없다. “재난 생존자들은 설령 신체 부상을 입지 않았더라도 안전하다는 감각과 권위에 대한 신뢰를 상실하며, 정신건강이 망가진 나머지 재난 전과는 다른 사람이 되고 만다.” (35쪽) “내가 재난의 여러 여파에서 찾아낸 가장 고통스러운 공통점은 지역사회와 대응요원을 포함한 거의 모든 사람이 아픔이 오래가리라는 사실을 부정한다는 것이다.”(156쪽) 발생 시기가 다름에도 책에 거론된 재난들은 한국이 최근 겪은 재난들을 떠오르게 한다. 저자는 ‘사고’는 중립적인 단어가 아니며 어떤 일이 단순 사고였을지 모른다는 생각만으로도 가능성이 닫힌다고 지적한다. 또한 모든 재난은 절대 단순히 처리될 수 없고 유가족들에겐 자기 가족의 이야기를 알아낼 권리가 있다고도 말한다. 재난 후 진상규명이 필요한 이유다. 강연에서 이 고통이 언제쯤 사라지느냐고 묻는 사람에게 저자는 가벼운 위로를 전하는 대신 재난은 언제 어디서나 어김없이 일어날 것이고 그때마다 언제나 도우려는 사람이 나타날 거라고 그러니 계속 나아가야만 한다고 위로한다. 고통도 계속되지만 회복도 계속될 것이라고. 그러니 가장 중요한 것은 서로를 돌보는 것이라고. 저자가 가장 좋아하는 동화인 <피터팬>의 마지막 대사처럼. “너희보다 작은 것들을 전부 돌봐줘.”

내가 일을 처음 시작했을 때 업계 선배들에게 배운 교훈 하나는, 죽음과 재난을 줄곧 마주하는 사람들은 정말로 그렇게 산다는 것이었다. 인생은 대단히 귀중하고, 언젠가는 끝나며, 무척 연약하다. 이를 잊지 않고 살아야 한다. 188쪽