글을 읽다보면 필자의 태도가 감지되는 경우가 있다. 주어진 분량 안에서 자기 논지를 명확히 써내리는 데에 집중하는 이가 있는가 하면 독자에게 말을 걸 듯 글을 풀어가는 이도 있다. 좋고 나쁨의 문제라기보다 화법의 특성과 관련된 것인데, 후자의 경우는 종종 책 너머의 필자에게 대화를 걸고 싶게 만든다. 이미 완결된 글이라는 걸 알면서도 말이다. 송경원 <씨네21> 편집장의 <얼룩이 번져 영화가 되었습니다> 역시 그런 충동을 불러일으킨다. 송경원 편집장은 2009년 <씨네21> 영화평론상을 수상하며 영화평론가로 등단한 뒤 2012년 <씨네21>에 취재기자로 입사했다. 그의 말을 빌리자면 이 평론집엔 “15년간 영화와 대화를 나눈 한명의 필자가, 영화의 어떤 부분에 반응해왔는지 되돌아본 고백의 궤적”이 담겨 있다. 분석 저변엔 “자신을 감동시킨 영화에 최대한 가까워지고 싶은” 마음이 자리하고 있고, 이를 확인하고 나면 자연스레 다시 영화를 보고 싶어진다. 그리고 그 작품에 관해 누군가와 말하고 싶어진다. 이 책엔 그런 힘이 있다.

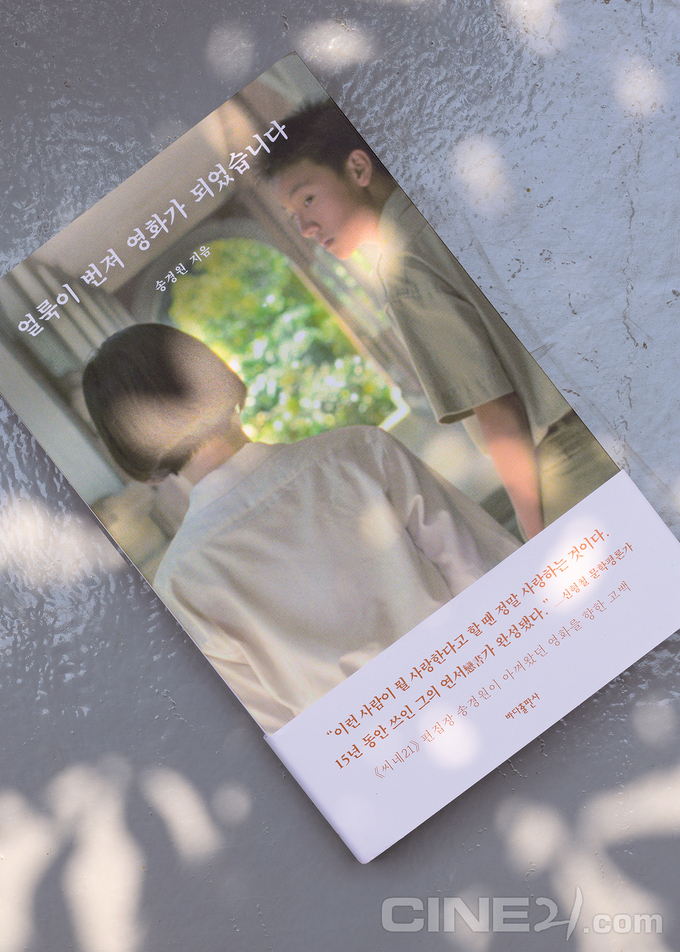

오랜 기간 기자이자 평론가로서 활동해온 필자는 비평에서도 작품과 연출자의 배경에 관해 친절히 짚어주곤 한다. 그렇기에 글이 다루는 대상이 익숙하지 않을지라도 필자의 주장을 편히 따라갈 수 있다. <얼룩이 번져 영화가 되었습니다>의 특징 중 하나는 여타 평론집과 다르게 목차에 영화 제목이 표기되어 있지 않다는 것이다. 때문에 책을 순차대로 읽거나 목차상으로 마음에 드는 제목의 글을 읽는 식으로 접근해야 한다. 혹여 어떤 꼭지를 먼저 펼칠지 망설여진다면, 프롤로그를 우선 읽은 뒤 ‘사유의 시작이 되는 영화가 있다’로 넘어가길 권한다. 책의 표지를 장식한 에드워드 양 감독의 <고령가 살인사건>을 다루는 데 대만의 역사적 상황과 흐름, 그리고 에드워드 양 감독의 특성을 간략히 정리해주며 자연스레 영화에 대한 감상으로 넘어간다. 비슷한 맥락에서 ‘그 감정이 거기에 있다’도 필자의 의견과 더불어 홍상수 감독의 작품 세계를 한눈에 파악하기에 좋다. 영화 외의 대상, 가령 게임과 애니메이션 비평에도 특화된 필자답게 관련 평론도 만나볼 수 있다. 애니메이션 <이별의 아침에 약속의 꽃을 장식하자>에 관해 논한 ‘순간을 영원으로 바꾸는 기록자’ 이후로 이어지는 <환상의 마로나> 비평(‘점, 선, 면으로 그린 환상의 세계’), 만화 <3월의 라이온> 16권의 포장을 뜯으며 떠올린 단상(‘다른 사람의 이야기 속 나의 자리’) 또한 시야를 넓힐 계기가 되어줄 것이다.

47쪽나는 아직 이 영화를 제대로 표현할 언어를 가지지 못했다. 그렇기에 이 영화는 끊임없이 되살아나 나의 어깨를 두드린다. 이제 제대로 대화를 나눠보자고. 마치 오늘이 영원히 계속되는 것처럼.