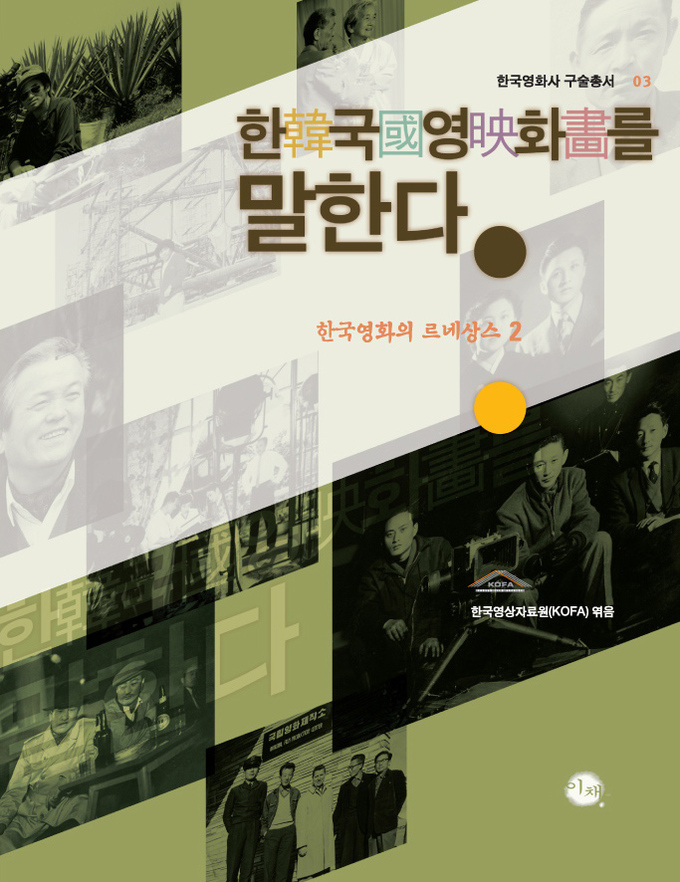

원로 영화인의 육성으로 1960년대의 현장을 듣는다. 한국영상자료원이 한국영화사 구술총서의 세번째 시리즈 <한국영화를 말한다: 한국영화의 르네상스2>를 출간했다. 200여개의 DV테이프에 담긴 1950년대 한국영화인 22명의 인터뷰를 바탕으로 한 <한국영화를 말한다 : 1950년대 한국영화>, 1960년대의 원로영화인 10인의 목소리를 담은 <한국영화를 말한다 : 한국영화의 르네상스1>에 이어 발행된 <한국영화를 말한다 : 한국영화의 르네상스2>는 전작들이 감독과 배우 중심의 구성인 점을 탈피해 각 분야의 스탭들을 중심으로 인터뷰를 진행한 책이다.

<한국영화를 말한다 : 한국영화의 르네상스2>의 구술에 참여한 영화인은 안현철 감독, 양종해 감독, 배우 양일민, 시나리오 작가 신봉승, 조명감독 함완섭, 미술 송백규, 분장 송일근, 의상 이해윤, 특수효과 이문걸, 소품 이태우 등 제작 분야 전반을 아우른다. 구술 사업의 특성상 책을 준비하는 과정에서 안타까운 일도 많았다. 2006년 구술 채록 대상이던 거장 신상옥 감독이 타계한 것. 특히 인터뷰를 제의하기 하루 전에 신감독이 세상을 떠나 연구진의 안타까움이 더했다. 미술분야 송백규씨도 구술과 채록을 모두 끝낸 10월에 타계해서 연구자들을 숙연하게 만들었다.

이번 <한국영화를 말한다 : 한국영화의 르네상스2>는 정혜연 한국영상자료원 연구교육팀 연구원이 책임진행을 맡고, 중앙대 첨단영상대학원 영상예술학과 박사과정의 심혜경, 동대학원 석사를 수료한 공영민, 석사학위를 취득한 배수경씨가 연구원으로 작업했고 도서출판 이채가 출간했다.

<한국영화를 말한다 : 한국영화의 르네상스2>책임진행 영상자료원 정혜연 연구원

-약력이 궁금하다. =작년 1월 23일에 연구교육팀으로 발령을 받았다. 그 전에는 영상자료원의 해외자료 수집을 담당했다. 해외자료 수집은 <집없는 천사>와 같은 초창기 해방이전 한국영화 필름을 해외에서 찾아내거나 부산영화제에서 상영하는 이란과 태국영화 같은 ‘해외우수영화 우수 컬렉션’을 준비하는 일이다. 일본 등지에서 한국영화에 관련된 과거의 문헌 자료를 찾기도 한다.

-구술 총서 사업의 구체적인 과정을 독자들에게 설명한다면? =보통 영상자료원 사업은 1월 중순이면 예산승인이 되고 본 업무에 돌입한다. <한국영화를 말한다 : 한국영화의 르네상스2>는 2월초부터 준비했다. 나는 프로젝트 기획을 담당하고 연구자들이 인터뷰와 채록을 담당했다. 2월부터 3월까지는 구술할 영화인들을 선정하기 위해 영화인을 조사한다. 그 후 4월초 자문위원회에서 대상자를 선정한다. 4월부터 9월까지 선정된 영화인들을 인터뷰 하고, 9월에서 11월까지는 채록을 마치고 원고를 작성한다. 계획보다는 조금씩 지체된 면이 있다. 초고가 나오면 자문위원회는 내용의 오류나 각주, 미주 등 보완사항에 대한 자문을 구한다.

-구술 총서에 참여하면서 느낀 점과 인상적인 경험이 있다면? =발견하지 못한 영화나 자료를 알려드리는 자료수집 업무와 유사한 측면이 있다. 1950,60년대 문헌자료가 미비한 실정이었기 때문에 구술의 필요성이 절실했다. <한국영화를 말한다 : 한국영화의 르네상스2>는 영화 분야에 대해 고루 안배를 하자는 취지도 있었다. 1960년대 한국영화에 대한 문헌자료를 하나 만들었다고 생각한다.인상적인 건 새로운 증언을 많이 듣기도 했지만, 원래 구술대상이셨던 신상옥 감독님이 타계하신 일, 미술 담당하신 송백규 선생님이 돌아가신 일이 가장 기억에 남는다. 그런 일을 겪으면서 보다 광범위한 구술과 채록이 필요하다는 것을 절감했다. 서둘러 더 많은 분들의 목소리를 남겨놔야겠다는 생각이 든다.

-향후에도 구술총서 작업에 참여하나? =올해는 업무가 바뀌어서 구술담당하는 분이 새로 선정됐고, 나는 영화박물관 사업을 준비한다. 이렇게 많은 영화인들의 목소리를 담는 작업은 자료원이 꼭 해야 하는 일인 것 같다. 갖고 있는 자료를 바탕으로 새로운 자료를 축적하는 게 영상자료원의 본연의 업무니까. 담당자가 바뀌어도 구술총서 사업은 변함없이 계속될 것이다.