<스탑 메이킹 센스>는 어떻게 만들어졌나

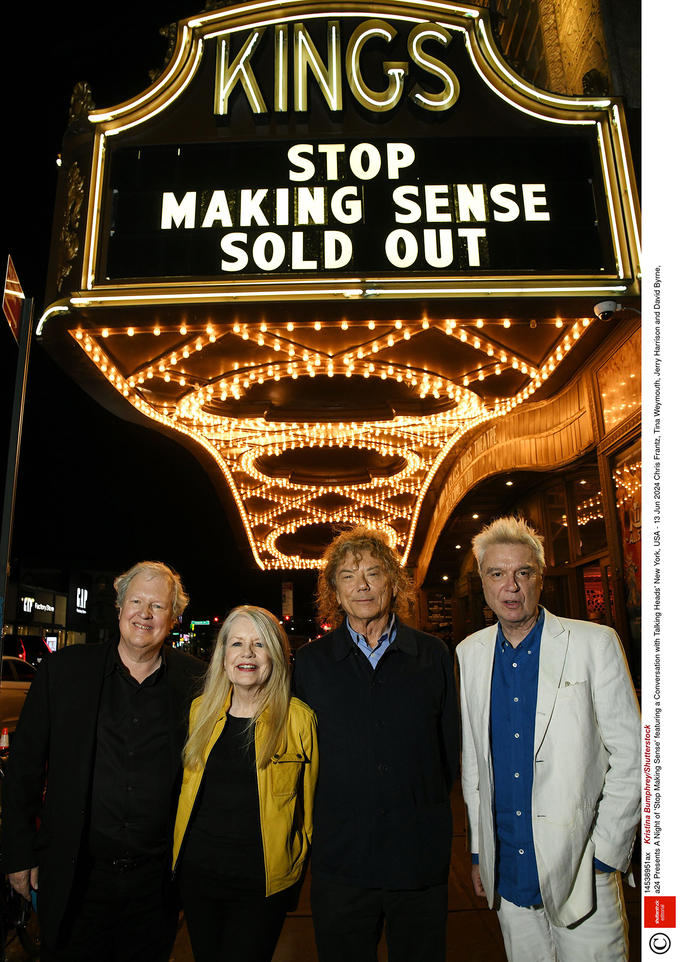

1979년 여름. 조너선 드미는 뉴욕에서 토킹 헤즈의 콘서트를 관람한 후 이들의 팬이 된다. 1983년 여름. 드미는 다시 한번 로스앤젤레스에서 토킹 헤즈의 라이브를 접하고 이들에게 공연을 영화로 만들어보자는 제안을 건넸다. 토킹 헤즈는 영화에 대한 창작자로서의 권리와 소유권을 온전히 유지하기 위해 음반사로부터 선지급금을 받아 영화 제작비를 자체 조달했다. 그해 12월 조너선 드미와 토킹 헤즈는 할리우드의 판타지스 극장에서 총 나흘간의 촬영에 돌입한다. 나흘의 공연 중 베스트컷을 이어붙여 한편의 영화를 만든 것이다. 한 프레임에 동원되는 카메라의 수를 최소화하기 위해 매 공연은 한쪽 앵글에서만 촬영됐다. 1일차는 공연장 오른쪽에, 2일차는 공연장 왼쪽에 카메라를 고정하는 식이었다. 조너선 드미는 카메라에 보이는 쇼의 모습이 실제 관객의 육안과 동일하길 바랐다. “훌륭한 순간 하나를 오래 잡아두는 데서 더 큰 힘이 나온다고 믿는다. 그래야 불필요한 컷으로 흐름을 방해하지 않은 채 몰입을 이끌어낼 수 있다. 과잉의 컷은 대개 연주자나 음악에 대한 편집자의 확신 부족을 드러낼 뿐이다.” 데이비드 번과 조너선 드미는 후반작업 중 “관객을 비추는 숏을 줄일수록, 영화는 관객을 위한 특별한 작품으로 자리한다”는 믿음으로 영화에 관객의 리액션숏이나 멤버들의 인터뷰 푸티지를 넣지 않기로 결정했다.

<스탑 메이킹 센스>의 4K 리마스터링은 어떻게 이루어졌나

A24는 <스탑 메이킹 센스>의 개봉 40주년을 맞아 원본 필름의 4K 리마스터링에 들어간다. 당초 이들이 확보했다고 생각한 필름은 조너선 드미가 영화의 개봉 15주년을 맞아 만든 인터포지티브(오리지널 네거티브로부터 프린트된 포지티브필름)였다. 복원 담당자인 제임스 모코스키는 오리지널 네거티브를 두달여간 수소문하지만 어디에서도 찾을 수 없었다. 모코스키는 끝내 <스탑 메이킹 센스>와 하등 상관없는 MGM 필름 라이브러리에 문의 전화를 건다. 이윽고 캔자스에 있는 MGM 보관소에서 유실된 줄 알았던 <스탑 메이킹 센스>의 오리지널 네거티브가 미개봉 상태로 발견된다. 모코스키는 오리지널 35mm 프린트의 모든 프레임을 4K로 스캔했다. 복원팀은 촬영감독 조던 크로넌웨스가 만들어낸 색 균형과 밝기를 해치지 않도록 각별히 신경 썼고 그의 아들인 제프 크로넌웨스를 4K 스캔 작업의 자문위원으로 참여시켰다. 한편 <스탑 메이킹 센스>는 1984년 당시 디지털 오디오로 사운드를 녹음했다. 당시로선 최신 기술을 사용한 셈인데, 이로 인해 리마스터링 과정에서 고음질의 복원과 전면 재믹싱이 수월했다고 한다.

누가 <스탑 메이킹 센스>를 좋아하나

연출작마다 사운드트랙 리스트를 수급하게 만드는 감독 에드거 라이트는 ‘가장 좋아하는 영화 1000편’의 리스트에 <스탑 메이킹 센스>를 올렸다. 펑크의 템포와 리듬을 꼭 닮은 편집 신공의 소유자 사프디 형제 또한 <스탑 메이킹 센스>를 애착 영화로 꼽았다. 누구보다 <스탑 메이킹 센스>를 사랑하는 필름메이커는 폴 토머스 앤더슨일 것이다. 인도로 간 조니 그린우드의 앨범 작업기를 다룬 다큐멘터리 <주눈>을 연출할 당시, 앤더슨은 “예술로서의 영화가 지닌 가장 숭고한 목적은 움직이는 음악을 포착하는 것” 이라는 조너선 드미의 연출론을 깊이 절감했다고 밝혔다. “조너선은 <스탑 메이킹 센스>에서 평소라면 사람들이 주목하지 않을 부분, 이를테면 무대 전체나 연주 장면이 아닌 퍼포머의 얼굴 클로즈업을 아주 오래 담는다. 숨이 멎을 만큼 강렬하다.” 앤더슨은 <주눈>에서 <스탑 메이킹 센스>를 직접적으로 인용한 카메라워킹을 선보인다. 그는 <주눈>의 공개 이후 인터뷰마다 “나는 절대 조너선의 성취를 능가할 수 없다”라며 경의를 표했다.

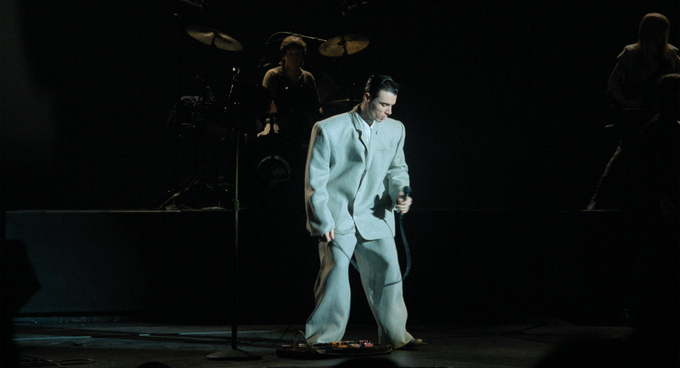

데이비드 번의 오버사이즈 슈트는 어떻게 탄생했나

<스탑 메이킹 센스>를 떠올리면, 아니 데이비드 번을 떠올리면 누구든 그가 오버사이즈 슈트 차림으로 무대를 누비는 영상이 머릿속에서 자동 재생될 것이다. 티나 웨이머스와 크리스 프란츠의 <Genius of Love> 무대가 끝나자, 데이비드 번은 몸집의 두배에 달하는 스톤 그레이 컬러의 슈트를 입고 무대에 오른다. 이토록 아이코닉한 패션은 데이비드 번의 친구인 디자이너 게일 블래커로부터 탄생했다. 번은 블래커에게 “무대 위에서는 모든 것이 더 크게 보여야 한다”는 아이디어를 전해 들었고, 이 아이디어를 자신의 움직임뿐만 아니라 의상에도 구현하려는 계획을 세웠다. 걸출한 공연 연출자이기도 한 데이비드 번의 목표는 오버사이즈 슈트를 통해 “자신의 머리를 더 작아 보이게 만드는” 것. 이는 ‘토킹 헤즈’를 시각적으로 구현한 룩이기도 하다. “음악은 굉장히 신체적인 것이고, 종종 머리보다 몸이 먼저 이해한다”는 그의 신념을 그대로 체화했다. <가디언>의 음악 칼럼니스트 이언 기틴스에 따르면 데이비드 번은 종종 지인들에게 다음과 같은 농담을 건넸다고 한다. “내가 죽으면 묘비에 다음과 같은 문구가 새겨질 거야. ‘왜 그렇게 큰 슈트를 입었어?’” 한편 데이비드 번은 촬영 당시 토킹 헤즈 멤버들에게 “원하는 의상을 입되 미디엄 그레이의 톤은 맞출” 것을 요청했다. “의상으로 일관성을 맞추면 무대연출이 더욱 매끄럽게 보일 것 같았”기 때문이다. 하지만 드러머 크리스 프란츠는 첫 공연 이후 세탁소에 맡긴 무대의상이 돌아오지 않는 바람에 계획을 고수할 수 없었다. 그래서인지 영화를 보면 무채색의 향연 속에 크리스 프란츠만 유일하게 터키석 색상의 폴로 셔츠를 입고 있다.