대중음악의 팬, 특히 록 음악 마니아들은 집단적 기시감을 공유한다. 결코 돌아갈 수 없는 과거와 한번도 들러보지 못한 도시, 한번도 만나본 적 없는 음악가들의 역사적인 공연에 대한 익숙함이다. 1980년대 영국에 살지 않았더라도 머릿속에 ‘에-오!’를 외치는 웸블리스타디움에서의 프레디 머큐리와 퀸을 떠올리기란 어렵지 않을 것이다. 냉전의 벽을 망치로 때려부수며 모스크바의 붉은 광장에 당도한 1991년의 메탈리카, 최후의 미국 정벌을 마치고 신화의 영역으로 걸어들어간 1965년의 비틀스, 기타 한대로 수많은 히피에게 잔혹하고 무더운 베트남의 전쟁터를 선사한 1969년 우드스톡의 지미 헨드릭스…. 공식 발매된 기록물인지, 저화질의 유튜브 혹은 해적판 영상인지 아닌지는 그리 중요하지 않다. “그래, 나도 그걸 봤어”라는 착시, “나도 거기에 있었어!”라는 착각, 그 ‘함께’의 경험으로 음악가들의 어떤 날은 음악의 기념비에 불멸의 공연으로 아로새겨진다.

그들은 이미 미래에 있었다

<스탑 메이킹 센스>는 그 수많은 기억 중에서도 단연 영험한 기운을 내뿜는다. 1983년 12월 할리우드 판타지스 극장에서 나흘 밤 동안 열린 토킹 헤즈의 실황을 담은 영화다. 1984년 4월24일 샌프란시스코국제영화제에서 첫선을 보인 이후 40여년이 넘는 긴 세월 동안 <스탑 메이킹 센스>의 88분은 생명력을 잃은 적이 없었다. 유튜브 클립, 인스타그램 릴스, 역대 최고의 공연 실황 영화를 선정하는 음악 및 영화 매체의 숱한 찬사와 쉬지 않고 고전을 호명하는 후배 음악가들의 격찬이 끊이지 않았다. 오는 8월13일 처음으로 한국에 소개되는 작품인데도 익숙함을 느낀다면 그건 잘못된 감정이 아니다. 이미 당신은 어떤 형식으로든 이 영화를 경험했기 때문이다.

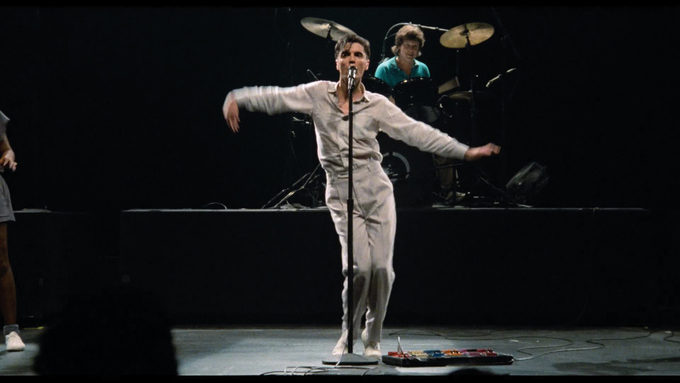

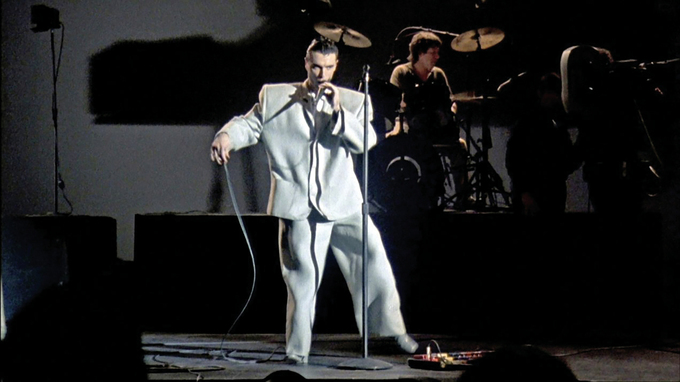

토킹 헤즈라는 밴드가 낯설더라도 <스탑 메이킹 센스>만큼은 ‘아, 그거!’라며 무릎을 칠 수 있다. “안녕하세요. 카세트테이프 하나 틀게요”라며 붐박스를 내려놓고 어쿠스틱기타로 신나게 연주하는 밴드의 대표곡 <Psycho Killer>, 장기하와 얼굴들의 <달이 차오른다, 가자> 속 ‘달춤’의 모티프인 프런트맨 데이비드 번의 기괴한 몸짓, 미식축구 선수를 방불케 하는 커다란 어깨 패드의 정장 패션, 무대 위 달리기, 소리 지르기… 오래전부터 지금까지 토킹 헤즈의 노래를 검색하면 원곡 대신 <스탑 메이킹 센스>의 클립이 가장 먼저 등장하고 있다. 토킹 헤즈의 음악이 듣는 것에서 보는 것, 더 나아가 경험의 차원으로 진화하였음을 상징하는 징표다.

영화는 어떻게 기록물을 넘어 밴드의 정수를 주입받은 생명체로 다시 태어났을까. <스탑 메이킹 센스>는 거대한 야심과 철저한 준비가 결합하여 완성된 한편의 극이다. 토킹 헤즈는 시대를 관통하는 위대한 음악을 선보였고, 조너선 드미가 번득이는 시선으로 밴드를 응시했다. 토킹 헤즈는 벨벳 언더그라운드가 일궈놓은 뉴욕 언더그라운드의 토양 위에서 뉴웨이브의 흐름을 갈고닦았다. 이들의 음악은 펑크(Punk)의 원시적인 시선으로 팝 음악의 현대적인 공식을 해체한 새 시대 예술이었다. 1970년대 경제난에 시달리던 뉴욕은 황폐했다. 반전운동을 이끈 히피들은 기성세대가 되어 젊음을 억압하는 데 앞장섰다. 스코틀랜드 이민자의 아들로 태어나 미국으로 건너온 디자인 학도 데이비드 번, 그의 동창 크리스 프란츠와 티나 웨이머스, 모던 러버스의 기타리스트 제리 해리슨은 반골이었다. 펑크록과 함께 당대 유행하던 디스코와 펑크(Funk), 동시에 바다 건너 아프리카에서 민속음악과 재즈를 결합하여 멈추지 않는 광기의 리듬을 선사한 아프로비트가 밴드의 레이더에 있었다.

시대의 불안한 기운을 불협화음과 형식 파괴, 독특한 변형을 통해 충격을 안긴 데뷔 앨범 《Talking Heads: 77》 이후 브라이언 이노와 의기투합한 밴드는 《More Songs About Buildings and Food》 《Fear of Music》 《Remain In Light》를 내놓으며 1980년대를 맞이한다. 피치포크의 앤디 쿠시가 데뷔작에 남긴 평가를 인용한다. “1977년 당시 그들은 미래로 서두를 필요가 없었다. 그들은 이미 미래에 있었다.”

끝없는 야성과 전력 질주

<멜빈과 하워드>로 아카데미 각본상을 받은 조너선 드미가 토킹 헤즈의 공연을 처음 본 해가 1979년이었다. 금세 밴드에 빠져든 40살의 감독은 1983년 정규 5집 《Speaking In Tongues》로 돌아온 밴드의 로스앤젤레스 공연을 관람한 후 놀랍도록 성장한 그룹의 퍼포먼스에 감동했다. 조너선 드미는 토킹 헤즈에게 실황 영화 제작을 제안했고, <멜빈과 하워드>의 팬이었던 밴드는 흔쾌히 수락했다. 데이비드 번은 기존 투어와는 완전히 다른 형태의 새로운 퍼포먼스를 기획했다. 공들여 노래를 고르고, 세트 리스트에 맞춰 스토리보드를 작성했다. 극도로 절제된 환경에서 일본 고전 연극의 기하학적인 의상을 입은 멤버들이 끝없는 야성으로 움직이는 공연. 로버트 윌슨의 실험극이 지향하는 추상성을 토니 베이즐로부터 배운 춤사위와 함께 지치지 않는 원시의 리듬으로 구현하는 공연. 그것이 모든 상식을 비틀어버린 <스탑 메이킹 센스>의 스케치였다.

영화는 1980년대 자극적인 서사와 극단의 상업성으로 일관했던 <MTV>의 비주얼을 의도적으로 배격한다. 데이비드 번과 토킹 헤즈는 백스테이지 아래의 수다나 준비 과정, 관객과의 소통을 보여주지 않는다. 조너선 드미는 밴드의 미니멀리즘을 구현하기 위해 극도로 단순한 배경 위 계속해서 장치를 옮기는 무대를 어두컴컴한 스크린에 옮겼고, <블레이드 러너>의 촬영감독 조던 크로넌웨스는 정반대로 극단적인 클로즈업을 통해 밴드와 코러스 멤버들의 일거수일투족을 집요하게 추적하며 생동감을 불어넣는다.

<스탑 메이킹 센스>의 서사는 완벽한 밴드의 완성이자 극적인 정점으로 향하는 전력 질주다. 리듬감 있는 어쿠스틱기타 연주와 요란한 발재간을 선보이는 <Psycho Killer>부터 데이비드 번의 지휘를 따라 차례차례 무대 위로 오르는 토킹 헤즈 멤버들과 코러스 인원들은 밴드의 최고 히트곡 <Burning Down The House>와 <Life During Wartime>까지 순식간에 장내를 장악한다. 형형한 선동과 불안한 세계 가운데 무대 위를 분주히 뛰어다니는 데이비드 번의 목소리와 안무를 목격하고 나면 음원으로는 도저히 돌아갈 수 없다.

데이비드 번의 춤사위는 단순한 댄스가 아니다. 선교자의 가르침, 강렬한 움직임, 공연자와 관객의 경계를 허무는 영적인 세계로의 진입이다. 로저 이버트는 1984년 개봉 당시 ‘영화의 절정은 데이비드 번의 단순한 육체적 존재감으로부터 온다’고 평한 바 있다. 디스코, 펑크(Funk), 아프로비트 등 블랙 뮤직의 요소를 적극 가져온 데이비드 번이 당대 ‘백인 록스타’의 화려한 옷차림과 과장된 표현을 배격하고, 전세계 각지의 문화로부터 영감받은 몸놀림을 통해 영혼의 울림을 온전히 전하는 순간이다. 거침없이 휘몰아치는 도입부를 지나 권위적인 <Making Flippy Floppy>부터 크리스 프란츠와 티나 웨이머스의 프로젝트 톰 톰 클럽의 <Genius of Love>까지의 극 중반부, 커다란 슈트를 입고 광란의 복음을 전하며 끝내 객석을 일으켜 세우는 데이비드 번의 피날레까지 영화는 절대 쉬는 법이 없다. 침을 튀기며 노래를 부르고 땀을 흩뿌리는 에너지와 역동성이 <스탑 메이킹 센스>의 압도적인 경험이다. 스탠딩 관람이 가능한 상영 회차가 시급하다.

명실상부 <스탑 메이킹 센스>는 토킹 헤즈의 정점이다. 이는 이후 밴드의 경력이 상승이 아니라 하락이었다는 뜻이다. 밴드는 미디어가 전시하는 안정적인 사회 속 분열적인 자아와 곪아가는 갈등을 표현하였으나, 신경질적인 음악만큼 팀의 결속도 곪아가고 있었다. 시대를 너무 앞서간 탓에 상업적 성과는 저조했고, 멤버들은 데이비드 번의 불안정한 자아를 두려워했다. 1985년 《Little Creatures》의 성공에도 토킹 헤즈는 몰락의 길을 걸었고, 1990년대를 맞이하지 못한 채 각자의 길을 걷게 됐다.

그러나 작품의 위대함은 인간의 감정을 사소한 것쯤으로 치부할 만큼 거대했다. 개봉 40주년을 맞아 저작권을 되찾은 토킹 헤즈가 A24와 함께 4K 리마스터링, 아이맥스 복원을 거쳐 이 음악사의 고전을 다시금 세상에 내놓은 까닭이다. 재개봉과 함께 미국에 불어닥친 토킹 헤즈 열풍, 후배 음악가들의 트리뷰트 앨범과 48년 만에 제작된 폴 토머스 앤더슨 감독의 <Psycho Killer> 뮤직비디오는 그들의 아방가르드가 한치 앞도 내다볼 수 없는 수라(修羅)의 21세기를 예언하였음을 인정하는 후세의 한탄과 경탄이다. 옅은 기시감에 안주해서는 안된다. 반드시 이 압도적 역동성을 극장에서 체험하라.