연출가가 ‘관객이 무대를 그냥 구경하는 게 아니라, 관객을 생각하게 만들고 싶다’고 했다. 그러면서 배우가 아니라 인물이 무대에 있었으면 좋겠다는 말도 덧붙였다. 이 말을 곰곰이 생각해본다. 1인극은 기본적으로 배우가 여러 배역을 오가게 되어 있어서 ‘저는 이런저런 배역을 수행하는 한명의 배우입니다’가 강력한 전제로 작동하는데 이런 전제 속에서 왜, 어떻게 내가 인물이 될 수 있지? 그리고 내가 인물이 되면 그게 관객을 생각하게 만들어주나? 오히려 인물이라는 테두리, 이야기라는 테두리가 확고할수록 관객은 마치 제4의 벽을 대하듯 안전한 거리에서 무대를 구경하게 되는 것 아닌가? 관객을 생각하게 만든다는 것은 어떤 일일까? 생각은 무엇일까? 생각은 어떻게 생겨나고 흘러가는가?

삶에 아무 쓸모도 없을 것 같은 질문이 생길 때면,

바로 예술 작품 앞으로!

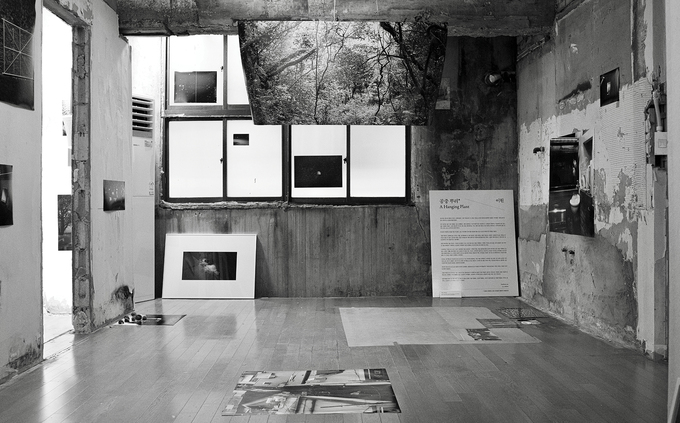

이훤 작가의 사진전 <공중 뿌리>를 보고 왔다. 나를 사로잡은 사진.

벽 아래쪽에 붙은 사진: 포근하고 주름진 이불 아래로 나온 두개의 맨발

그 벽에 면한 바닥 가장자리에 붙은 사진: 무성한 여름 나무들이 울창한 숲

저 침대 위 맨발의 주인이 꿈속에서 울창한 숲을 헤매고 다닐 것 같은 상상. 나도 저런 숲을 헤매고 싶어. 맞아. 혼자 훌쩍 떠나서 제주도 무슨무슨 왈, 무슨무슨 오름, 그런 곳을 헤매고 싶어. 난 사실 혼자 여행하는 걸 좋아하는 사람일지도. 그런데 난 운전을 못해서 차를 렌트하지 못할 텐데? 정신 차리자, 신록아, 귀엽고 겁 많은 기계치 코스프레를 하고 있지만 사실 하루하루 차근차근 더듬더듬 배워나가는 걸 싫어해서 운전을 못하는 거야. ‘매일매일 꾸준히, 더디더라도 조금씩’ 같은 배움의 자질이 네 몸에 없는 거야. 어린 시절 한때 머리가 좋아 공부를 잘하는 바람에 더듬더듬 배우는 법은 훈련하지 못한 거야, 나도 네가 뭐든 잘 배울 줄 알았지. 근데 대충 휘리릭 한방을 노리지 차근차근은 정말 돌아버리는 거야. 나도 이런 내가 아주 돌아버려. 그래, 어제 만난 ◦◦ 언니는 유튜브 보면서 매일매일 눈 주위 아홉개 근육을 단련한다잖아, 처지는 눈꺼풀과 나빠지는 시력을 개선하려고. 그래, 매일매일, 요새 유튜브만 봐도 얼마나 강의들이 잘돼 있니, 골반 교정 명의를 찾아가네 마네 하지 말고 아…허리 아파… 요새 가방이 너무 무거워서 그래.

어? 나 방금 생각했네? 난 지금 사진을 보는 것인가 내 생각을 한 것인가. 사진이 일종의 포털을 열어주면 나는 나의 상념의 세계로 날아간다. 이훤의 사진들 혹은 사진들의 배치는 온통 이런 식이었다. 작품과 배치는 일종의 포털이고 관찰자는 그 열린 포털을 통과해 나와 세계에 대한 상념의 세계로 날아가는 것. 내가 좋아하는 예술은 바로 이런 것인가보다. 마치 해리 포터의 9와 4분의 3 승강장 같달까? 혹은 마법의 플루 가루 같달까? 이 사진들과 배치와 사진이 배치된 벽과 바닥과 창문과 천장과, 그 창문 너머 성수동의 풍경과, 그리고 그 안의 나와, 나의 상념 속에 펼쳐지는 풍경까지, 끝이 없고, 그러므로 끝없이 볼 수 있을 것만 같았다. Endless.

d/p 갤러리에서 열린 최상아 작가의 개인전 <Slit: 그림의 눈>을 볼 때도 같은 생각을 했다. 공간을 구불구불 가로지르는 큰 종이에 듬성듬성 뚫어놓은 둥근 구멍들, 그 구멍을 통해 멀리서 가까이서 위에서 아래서 좌에서 우에서 볼 때마다 달라지는 풍경들, 한장이자 여러 장이 덧대어 접합된 단면들, 종이의 일부에 금을 긋고 그 금을 따라 종이의 각을 세워 평면 안에 입체를 숨겨놓은 부분들, 뒷면에는 앞면의 작업이기도 하고 아니기도 한 새로운 터치들. 나와 그림이 서로 넘나들면서 내가 그림의 일부가 되기도 하고 그림이 나의 상념으로 뻗쳐 들어오기도 한다. 종이이자 종이가 아니고 평면이자 입체고 회화이자 설치이고 개별 작품이자 그룹 작품인, 내 눈에 보이는 모든 것을 그 작품의 연장선으로 포섭하고 그럼으로써 나도 그림의 일부이기도 한, 어? 나 생각하고 있네?

생각은 온통 덮쳐온다. 생각은 감응으로 온몸을 감싼다. 생각은 감각을 동반한다. 생각은, 생각과는 달리, 직선적이지 않고 꿈처럼 휘어지고 끼어들고 찢어지고 횡단한다. 여기는 전시장이므로 애쓰지 않아도 내 눈엔 다시 그림이 스치고 그 그림이 열어주는 포털을 통해 나는 다시 덮쳐오는 감각을, 감응을, 생각을, 그리고 그 찢어지고 휘어지는 생각 속에서 다시 감각을, 감응을, 생각을 만난다. 아, 영원히 이곳에 머무르고 싶다. 하지만 바쁘다 바빠 현대사회, 나는 전시장 문 닫기 1시간 전에 도착했고, 시간은 쏜살같이 흘러가버린다.

다시 한번, 연극은 어떻게 관객을 생각하게 만들까? 생각은 혹은 생각한다는 것은 무엇일까? 어떤 배치가 포털을 열어줄까, 어디에 어떻게 구멍을 뚫어야 관객이 위아래좌우앞뒤로 연극을 뜯어볼까, 연극이 어떻게 구불구불 펼쳐져야 관객도 세계도 연결될까.

사실 좀더 일찍 도착할 수도 있었는데 다 와서 건물 안에서 길을 잃었다. 다행히 전시장 관계자 번호를 알고 있어서 어찌저찌 너무 늦지 않게 도착하기는 했지만, 이 전시장을 찾아오지 못하는 나에 대해 이제는 정말 절망적인 기분이 든다. 사실 이 전시장 바로 옆 작은 사무실에서 나는 거의 1년 가까운 시간 동안 한달에 한번씩, 시각예술가, 큐레이터, 공학자, 사업가 등이 모인 NFA 스터디에 참여했었다. 이 전시장 관계자도 그때 그 스터디 멤버였는데, 전화를 받고 나를 구해주러 복도까지 나와서는, 스터디며 전시며 숱하게 들락거린 이곳을 어떻게 못 찾을 수가 있냐고 눈을 동그랗게 뜬다. 내 말이 그 말이다. 돌이켜보면, 나는 늘 그 사무실을 우연히 발견했었다. 엄청난 길치인 것도 사실이지만, 으레 나는 길치라는 생각에 항상 넋 빼고 발길 닿는 대로 가다가, 지나가는 옆 사람을 보고 ‘왠지 힙해 보이는데 이 사람 갤러리 가나?’ 하며 뒤를 밟는 식으로, 혹은 운 좋게 다른 스터디 멤버를 건물 앞에서 만나서 그 사람 따라, 혹은 화장실 가려고 나온 다른 멤버를 복도에서 만나 운 좋게 등등. 나는 1년 가까운 시간, 거의 열번에 가까운 기회를 매번 ‘이번 한번만 때우자’는 심정으로 소진한 것이다. 신록아, 정신 차리자, 네가 길치인 건 작심하고 길을 알아보고 찾고 외우려는 노력이 없어서야. 너처럼 길 안 보고 다니는데 길을 아는 사람은 없어. 넌 거의 눈 감고 다니잖니.

전시장 구석에서는 d/p 갤러리가 운영하는 작은 출판사 소환사의 책들을 소소하게 판매하고 있었다. 이 전시를 기획한 맹지영 큐레이터가 쓴 <그림의 시간>이라는 책을 샀다. 큐레이터가 하나의 그림을 하루 4시간씩 5일 동안, 그러니까 일주일간 총 20시간씩 한 작품만 들여다보면서 ‘어디까지 볼 수 있는지, 무엇까지 볼 수 있는지’를 적어 내린 책이다. 책에는 총 5개의 작품에 대한 위와 같은 방식의 보기의 기록이 실려 있고, 거기에는 최상아 작가의 작품에 대한 기록도 있다고 해서 냉큼 구매했다. 나도 정말이지, 주 5일 하루 4시간씩 한 작품만 들여다보는 심정으로, 뭔가를 꼼꼼하게 들여다보는 힘을 기르면, 운전도 할 수 있게 되고 10번쯤 가본 곳은 지도 없이도 찾아갈 수 있게 되겠지? 제발 어느 날엔가 이 지면에다, 내가 운전을 할 수 있게 됐다는 승전보를 전하고 싶다.

이런 생각을 하다가, 문득 연극을 본다는 것은 무엇일까, 연극에서 관객은 무엇을 보는 걸까, 그리고 그 이전에 본다는 것은 무엇일까, 우리는 무엇을 보고 어떻게 보는가, 라는, 어쩌면 사는 데 아무짝에도 쓸모가 없는 질문이 또다시 떠오른다.

책상 위에 펼쳐진 1인극 대본은 18개의 장으로 구성되어 있고, 총 90페이지다. 나는 조금 전까지 7장, 35페이지를 읽다가 이 모든 상념에 빠져든 것이다. 이제 생각은 그만하도록 눈앞에 펼쳐진 35페이지를 소리 내어 읽어야겠다. 연극이 텍스트와 내 몸과 소리와 무대와 조명과 의상과 분장과 대도구와 소품과 객석과 극장 건물의 배치로 이뤄진 거대한 포털이 되고, 관객과 만나는 순간 그 포털이 열려 그곳에 있는 모두가 자기와 세계의 상념을 헤매고 나오고 헤매고 나오는 구불구불한 시간을 만들 수 있도록,

일단 대본을 외우자.

이 글을 읽는 <씨네21> 독자 여러분, 공연 보러 오세요! <프리마 파시>는 충무아트센터 중극장블랙에서 8월27일부터 11월2일까지 공연합니다. ‘프리마 파시’는 라틴어로 ‘일견’이라는 뜻이라는데요, 공교롭게도 제목 자체가 ‘보기의 방식’ 중 하나라는 게 흥미롭네요. ‘반증이 없는 한 유효하다고 여겨지는 사실이나 증거’라는 뜻의 법률 용어이기도 하답니다.

이제 정말 대본을 보겠습니다.

식당 반대쪽 끝에 우리가 아는 사람들이 몇명 있어.

우린 고개를 낮추고 키득거려.