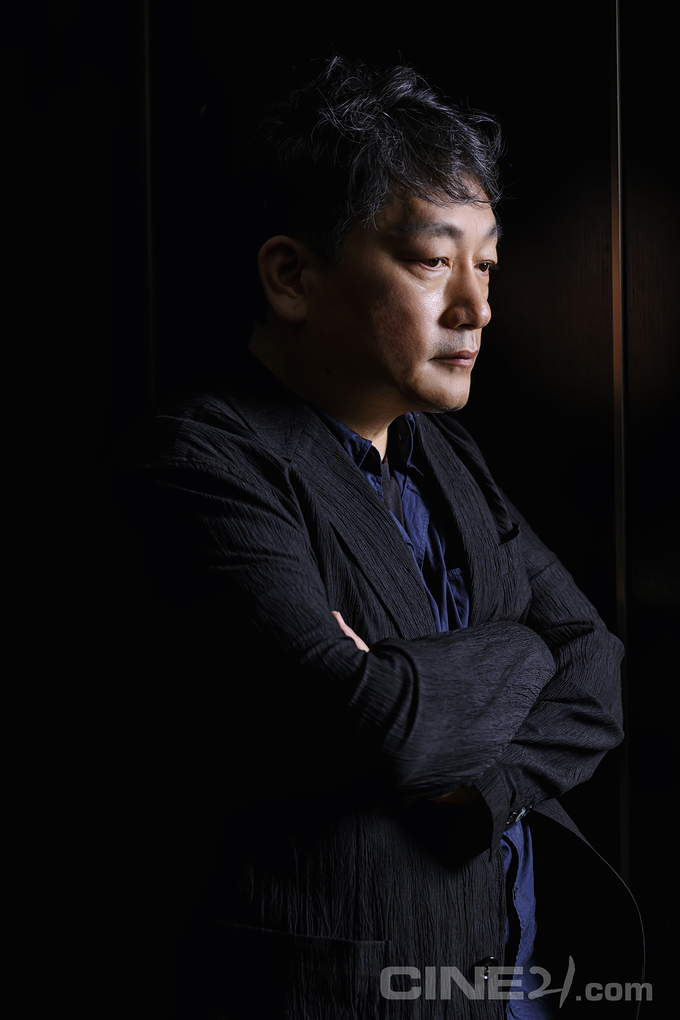

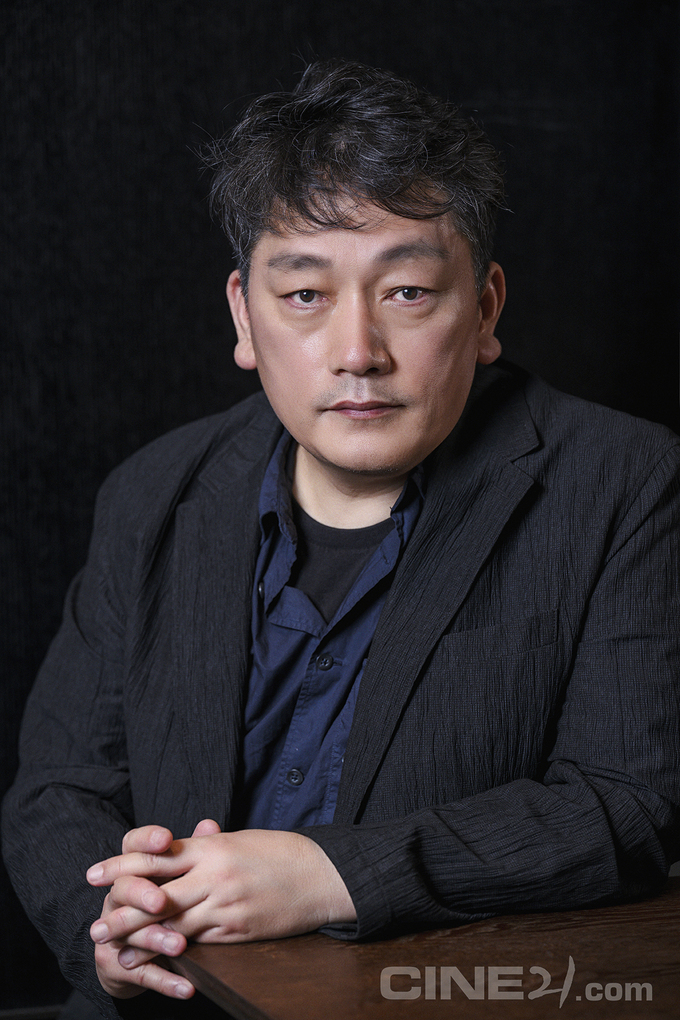

<리셋>은 2014년 4월16일부터 9년간 배민 감독이 기록해온 시간을 기반으로 세월호 참사를 재조명한 다큐멘터리다. 캐나다 윈저대학교의 영화제작 교수인 배민 감독은 카메라 하나만 손에 쥔 채 현장으로 달려간 그날로부터 6~7년간 캐나다와 한국을 오가며 꾸준히 세월호 참사와 관련한 연구자, 활동가, 유가족, 정치인 등을 취재했다. 2019년 188%로 텀블벅 펀딩에 성공한 뒤 오랜 고민 끝에 배민 감독은 400시간에 이르는 촬영분을 90분으로 추려 <리셋>을 완성했다. 세월호 참사 11주기, <리셋>은 우리가 잊지 말아야 할 사건과 얼굴들을 다시 보여주는 동시에 “한국이 재난을 대하는 방식에 질문을 던진다”(배민).

- 여러 해외영화제에서 <리셋>을 상영했고 2025 런던 프레임 국제 영화제 장편다큐멘터리 부문에서 그랑프리를 수상하는 등 성과도 얻었다. 해외 관객에게 들은 감상평 중 기억에 남는 게 있다면.

그리스 국경의 카스텔로리조라는 작은 섬에서 1년에 한번씩 영화제를 연다. 이곳에 <리셋>이 초청받았는데 영화 상영 전날 영화제의 조직위원장이 내게 물었다. 한국처럼 문화가 발전한 나라에서 왜 이런 참사를 10년 동안 끌고 가고 있느냐고. 그 질문이 가장 기억에 남는다.

- 영화는 2014년 세월호 참사가 벌어진 날로부터 이야기를 시작한다. 당시의 현장을 어떻게 기억하고 있나.

2014년 4월15일에 개인적인 일로 귀국한 상태였다. 그다음 날인 16일, 세월호에 승선했던 사람들이 전부 구조됐다는 뉴스를 듣고 안심했다. 그런데 그날 저녁에 상황이 완전히 뒤바뀌어 있었다. 뉴스에서 설명하는 것과 온라인상에서 퍼지는 내용이 달라 이상하다고 여기던 차에 본능적으로 현장으로 달려갔다. 장비가 구비되어 있다면 좋았겠지만 예상치 못한 상황이었기에 DSLR 카메라만 손에 든 채였다. 현장은 카메라를 들어올리기 겁날 정도로 혼돈 그 자체였다. 그래서 깊이 개입하지 않고 스케치 촬영 정도에 멈춘 채 돌아갔다. 다큐멘터리로 만들어야겠다고 본격적으로 기획하고 촬영을 시작한 것은 2015년 말부터다. 2016년에 안식년을 얻어 여름에 한국에 들어와 1년간 촬영을 이어나갔다.

- 세월호 참사와 관련된 사람들을 취재했고 중후반부 이후론 고 문지성 학생의 아버지인 문종택씨가 극의 중심이 된다.

세월호가 왜 이렇게 오랫동안 방치되어 있었으며 사람들이 늦게 구조될 수밖에 없었는지에 관한 질문으로 영화를 시작했다. 세월호 유가족들을 모두 만날 수는 없어 고민했는데 문종택씨가 계속 카메라를 들고 있는 모습이 인상적이었다. 그래서 도와달라고 부탁을 드렸다. 언론 자체를 별로 달가워하시지 않았고 아마 나도 거기에 포함됐을 것이다. 마음을 얻기까지 시간이 꽤 걸렸는데 계속 찍다 보니 곁을 내어주시더라. 선생님이 끌고 나가주신 부분이 많다.

- 화면비를 플랫(1.85:1)이 아닌 스코프(2.39:1)로 정한 이유가 있나.

참사의 조사자, 유가족, 일반 시민 등 <리셋>에는 등장인물이 많다. 그외에도 세월호도 주요한 캐릭터 중 하나라 여겼다. 그래서 세월호가 등장하는 장면을 제대로 촬영하고 싶었고 선체 끝이 잘리지 않게 잘 담아내려면 스코프로 찍는 게 좋겠다고 생각했다. 촛불 행진 등의 상황까지도 온전히 담고 싶어 애너모픽렌즈로 촬영하는 것까지 고려했는데 여건상 그렇게 진행하진 못했다.

- 그래서인지 영화에선 세월호의 내외관을 주의 깊게 보여준다. 녹슨 선체가 세월호 인양 문제로 투쟁해온 긴 시간을 짐작게 한다.

본래 해양수산부가 관할하는 지역이라 일반인들은 접근을 할 수 없는데 문종택씨가 많은 도움을 주셨다. 문종택씨를 취재할 때 따라가서 배의 겉모습뿐만 아니라 조타실, 녹슬고 구멍난 외관 등을 상세히 촬영할 수 있었다.

- 앞서 세월호 참사를 다룬 다큐멘터리들이 여러 편 개봉했다. 해당 작품들과 <리셋>의 차이점이 뭐라고 생각하나.

세월호 참사로부터 10년이 지났으니 누군가 정리를 해야 할 시점이라고 여기며 완성한 작품이다. 한국에선 왜 참사에 이렇게밖에 접근할 수 없는지에 관해 질문을 던지고 그에 관한 메시지를 담고자 했다. 욕심 같아선 검찰의 이야기도 더 담고 싶었는데 코로나19 팬데믹의 영향으로 촬영을 더 길게 이어가기가 어려웠다. 그리고 촬영에 신경을 써서 이미지가 갖는 힘을 잃지 않으려고 했다. 다큐멘터리라서 사운드가 아쉽다는 소리가 나오지 않도록 사운드에 도 공을 들였다.

- 참사 이후 10년의 상황을 차분히 돌아보도록 편집했다는 인상이다.

아이들이 나오는 장면을 의도적으로 쓰지 않으려고 했다. 계속 본다고 해서 익숙해질 수 없는 모습이고 여전히 보길 힘들어하는 사람들이 있으니까. 유가족 인터뷰 중에선 어른들의 영상을 배제하고 아이들의 형제자매 이야기를 많이 넣으려고 했다. 부모와는 또 다른 고통을 담고 있을 테니 말이다. 고 최윤민 학생의 언니 최윤아씨와는 인터뷰를 상당히 길게 했다. 해외 참사 관련 영상을 보며 이야기하다보니 3시간이 훌쩍 넘었다. 미디어가 질문하는 방식에 상처를 받고 화도 났었다고 하더라. 그걸 알기에 차근히 대화를 나눴는데 울면서 말하고 나니 속 시원하다고 마지막에 씩 웃고 갔다. 문종택씨가 해양수산부 목포 사무실에서 담당자들과 대화를 나누는 장면도 마음에 오래 남았다. 당시 카메라를 사무실 안에 설치만 해두고 밖에서 기다렸는데 나중에 보니 선생님이 “세월호 선체를 체크한 다음에 어떻게 할 거냐”고 내가 밖에서 느낀 것보다 훨씬 크게 소리 치셨더라. 그 속내를 어찌 다 헤아릴 수 있겠나.

- 본래 미술을 전공했다. 영화를 시작하게 된 계기는 무엇인가.

학부 때 대구에서 미술을 전공했는데 지역에서 예술을 한다는 건 무척 답답한 일이었다. 미술보다 영상 작업을 더 하고 싶기도 했고. 그래서 파리에서 1년간 공부하다 캐나다로 옮겨 MFA 과정을 마쳤다. 촬영 전공이라 내 장편을 찍기보다는 다른 작품의 촬영감독으로 참여하는 경우가 훨씬 많았다. 그러다보니 <리셋>이 나의 첫 장편영화가 됐다. 차기작으로는 한류를 다루는 다큐 드라마를 고려하고 있다. 현재 프리프로덕션 단계다.