[복길의 슬픔의 케이팝 파티] 자꾸 떠오르는 그대의 웃음소리, 베이비복스

글

복길(칼럼니스트)

2025-05-01

누군가를 죽이고 싶은 마음은 언제 생길까? 친구는 여자를 죽인 남자의 얼굴을 보면 살의가 생긴다고 했다. 양팔이 묶인 채 수사관의 부축을 받아 나오는 모습이 마치 가마에 올라탄 것처럼 득의양양해 보여서 분노가 치솟는다고. 하지만 그 순간 솟구치는 감정은 누군가를 죽이고 싶은 마음이라기보단 울분이나 정의감에 가까운 것 같다. 죽여 마땅한 사람을 응징하고 싶은 정당한 분노. 난 그것보다 좀더 순수한 살의가 궁금한 건데, 그렇다면 이 질문은 내 친구가 아니라 여자를 죽인 남자들에게 향해야 하는 거겠지.

처음으로 누군가의 살의를 상상한 건, 서랍에 남겨진 쪽지 한장을 본 순간이었다. 빨간 색연필로 쓴 내 이름 밑에 적힌 노골적인 문장 하나. “뒤졌으면 좋겠다.” 초등학생이 할 수 있는 최선의 저주였다. 쪽지를 구겨 주머니에 넣는 짧은 시간 동안 표적이 된 사람처럼 몸이 굳어 주위를 살필 수가 없었다. 누가 쓴 건지 추측할 정신은 없었다. 나를 죽이고 싶어 하는 마음이 이 교실 안, 나와 가장 가까운 곳에 있다. 그 마음이 내 목 뒤에 바짝 붙어 있는 것 같았다. 하지만 학교란 ‘어른스러움’으로 위계가 결정되는 곳이었고 나는 힘껏 의연해야 했다. 뻣뻣해진 손으로 거꾸로 든 책의 페이지를 넘기면서. 쪽지의 수신인은 끝내 찾지 못했다. 아니, 찾지 않았다. 나는 그저 전보다 위축된 상태로 전보다 더 많은 눈치를 보며 학교의 일과를 견뎠다.

털어내지 못한 두려움은 생각보다 내 안에 오래 머물렀다. 영화를 보거나 음악을 듣다 위협적인 사운드를 들으면 나도 모르게 머리털이 곤두서고 식은땀이 났다. 베이비복스의 도 그중 하나였다. 반복되고 맞물리는 소름 끼치는 선율 때문에 곡 전체가 한편의 공포영화 같았던 노래는 노랫말에도 노골적인 살의가 서려 있었다. 사랑에 배신당한 여자가 그 기억을 지우기 위해 살인을 청부한다. 자기 손으로 감당할 수 없는 분노를 누군가 대신 지워주길 바라면서. 지금에서야 그 감정이 얼마나 처연하고 서글픈 것인지 알지만, 당시엔 걸 그룹이 왜 악당이나 부를 법한 노래를 부르는 건지 도통 이해할 수가 없었다.

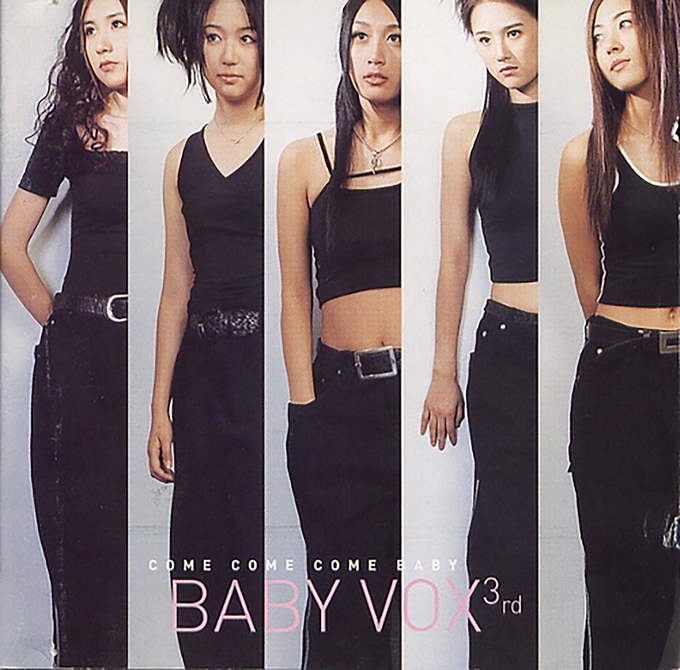

S.E.S가 요정, 핑클이 여자 친구일 때, 베이비복스는 여전사였다. 그 시절의 ‘여전사’란 애가 없는 퉁명스러운 여자가 가죽 소재의 옷을 입거나 짙게 눈화장을 하면 붙여주는 상투적인 수식어였으나, 베이비복스는 정말로 ‘전사’라는 표현 외엔 달리 말할 수 없는 컨셉과 정체성을 갖고 있었다. 그들의 노래는 늘 사랑이 좌절된 순간부터 시작되곤 했다. 그래서 믿음보단 배신, 설렘보다 분노가 먼저였다. 요정이나 환상 속 여자 친구라면 절대 하지 않았을 푸석한 머리, 시커먼 의상, 채도 없는 화장은 그 감정에 더없이 어울리는 연출이었다. 조금은 어둡고, 조금은 차갑고, 조금은 독한. 그래서 어딘가 어른스러워 보이는 이미지의 그들은, 남자애들보다 몇뼘씩 먼저 자란 여자아이들의 뜨거운 지지를 받았다. 자신이 심은진이기를 바라며 세상을 향해 종종 반항적인 표정을 지어 보이던 그런 여자아이들에게.

베이비복스는 점점 더 전사가 되어갔다. 그러나 그 분노의 대상은 더이상 사랑의 잔해가 아니었다. 어느 순간부터 그들의 적은 노래와 무대 밖에 존재했고 그 무리에는 한때 그들을 지지했던 여학생들이 있었다. 변화의 결정적 계기는 당대 최고의 남자 아이돌인 H.O.T 멤버와의 열애설이었다. ‘아이돌’이라는 말도 ‘팬덤’이라는 말도 드물었던 시기, 팬덤의 권력은 남성 아이돌을 향한 여성 팬들의 애착과 소유욕에 의해 구성되었고, 그 감정은 종종 질투와 배신감으로 전환되곤 했다. 베이비복스는 그 감정의 포화를 맞는 가장 만만한 타깃이었다.

누군가를 죽이고 싶다는 마음은 설명 없이도 잘 작동했다. 그 시절 초등학생이었던 나는 그 폭력을 알고도 함구하는 방식으로 그들을 향한 분노에 동조했다. 그래서 베이비복스는 ‘꺼져라’라는 연호를 들으며 공연했다. 얼굴 사진을 훼손한 우편과 죽은 동물의 사체를 담은 택배를 받았다. 길을 걷다 자신을 알아본 여학생에게 욕을 먹는 건 일상이었으며, 이물질이 든 음료와 흉기로 테러 위협을 받기도 했다. 사랑의 상처를 노래하던 전사가 생존을 위한 싸움을 하게 된 것이다. 끔찍한 시기였지만 누구도 말리지 못했고, 그러지 않았다. 무서우리만큼 담백한 합의였다.

집단이 가해자일 때 피해자는 누구에게 사과를 받아야 할까? 가해자는 없고 방조자만 남은 지나간 시대의 장면 앞에서, 결국 우리가 할 수 있는 일은 피해자를 위해 그 사건에 이름을 붙여 말하고, 그 구조에 나도 있었음을 고백하며, 어떻게 그런 분위기가 허용되었는지를 살핀 뒤에 다시는 그런 구조를 만들지 않겠다고 선언하는 것뿐이다.

살의는 극단적인 감정이 아니라, 누군가를 ‘제거해도 좋다’는 분위기에서 시작된다. 그리고 그 분위기는 이유 없이 조성되지 않는다. 존엄을 깎아내리는 말이 반복되고, 그 말이 유통되는 구조가 유지될 때, 살의는 비로소 정당해진다. ‘누군가를 이유 없이 죽이고 싶은 마음’은 언제나 질문보다 먼저 움직이지만, 우리는 그 늦은 질문을 포기하지 않아야 한다. 폭력을 가능하게 했던 말과 침묵을 되짚으며, 가장 먼저 의심하고, 가장 먼저 멈추는 사람이 되는 것. 다짐. 가장 사랑받고 싶었지만, 가장 미움받았던 그때의 나와 당신들을 위해.