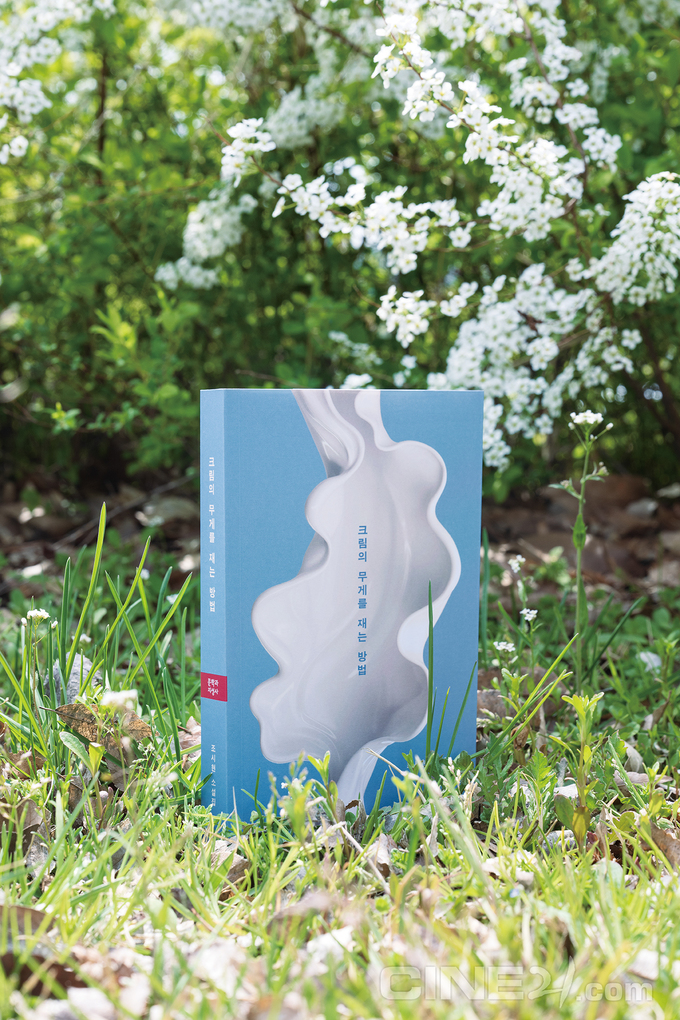

조시현의 소설을 읽으며 밑줄 그은 대목을 다시 읽어보니, 나는 이 책을 시집처럼 읽은 걸까 싶어졌다. “영혼은 슈크림.” 달콤해서는 아니다. “이건 일기는 아니다.” 뭐라고 불러야 할지는 모르겠지만. “흩어지는 생각을 모으고 싶다.” 존재함을 증명할 수 있도록, 발견되도록. “오렌지, 밤, 집게, 끈 풀린 운동화 한짝 또는 마디의 얼굴.” 표제작이자 마지막 수록작 <크림의 무게를 재는 방법>은 다소 기묘하게 시작한다. 혼자만의 세계에 골몰한 영화 주인공의 내레이션을 듣는 것처럼. 그도 그럴 것이 ‘나’는 정신, 뇌, 의식, 인식, 데이터, 자아, 신경, 귀신, 영혼이기 때문이다. 무엇이라 불러도 적확하지 않은 것 같지만 무엇으로도 불릴 수 있는 존재다. 그런 ‘나’가 그리움을 알게 되었다. 마치 손바닥에 묻은 슈크림처럼 문지를수록 더욱 끈적해지는 그 감정 말이다. SF라는 장르의 외피를 입고 <크림의 무게를 재는 방법>은 머리 속 가장 깊은 곳까지 파고들어 감정에 이름을 붙인다.

<아이들 타임>이 그랬듯, 조시현은 제목부터 눈길을 잡아채는 법을 잘 안다. <동양식 정원>은 매혹적인 이미지의 연쇄다. 강릉에서 내려야 했던 일행은 우동이 먹고 싶다는 말 한마디에 어딘지도 모를 역에서 하차했다. 뭐든 있겠지 싶어 일단 걸어보다가, 가망 없다는 생각에 일단 돌아가보기로 결정하는 데까지는 긴 시간이 걸리지 않았다. 무언가에 홀린 듯이 눈앞에 큰 기와집이 나타나고, 문을 두드리자 물뿌리개를 한손에 든 자홍색 기모노 차림의 여자가 불퉁하게 말했다. “왜 목적지도 아닌 곳에서 함부로 내리고 그러세요?” 여자는 이곳이 뭐 하는 곳이냐는 질문에 용도는 없다고 답하고는 한 가지 주의사항을 전달한다. “정원은 얼마든지 구경하셔도 되지만 연못에는 들어가지 마세요.” 그리고 장면이 전환된다. “긴급 속보입니다. 오후 3시28분, 강릉행 열차가 진부역 부근에서 선로를 이탈하는 사고가 발생했습니다.” 두 사람이 사망했고, 두 사람이 실종됐다. 우리의 주인공 두 사람은 죽은 쪽일까 산 쪽일까. 두 사람이 있는 곳은 어디일까. 그들은 무엇을 만난 것일까. 언젠가 들어본 적 있는 괴담을 닮은 이야기가 기차를 타고 판타지 속 세계를 닮은 집으로 간다.

조시현의 소설을 재미있게 읽는 법은 지금 내가 어디 있는 누구인지를 망각하는 것. 문장들 사이를 헤엄치고 들어가 ‘나’의 존재를 인식하고 세계를 파악하고 장르에 접속하는 것. 이미지가 쏟아지는 문장의 한복판에 서서.

이게 다 운명이잖아. 하필 그날, 그 시간, 그 순간. 너와 내가 거기 있어서. 마음이 통해서. 그게 한치도 어긋나지 않아서. 그게 반복되어서. 지금, 여기에, 이렇게 같이 있는 거니까. 마디는 땀에 젖은 내 팔뚝을 핥으며 그렇게 말했다. <크림의 무게를 재는 방법>, 321쪽