너무 쉬워서 제대로 알아듣지 못하는 말들이 있다. ‘밉다’, ‘아프다’, ‘서럽다’ 같은 관습적인 비애의 표현들이 그렇다. “네가 미워.” 네 음절 뒤엔 분명 더 많은 이야기가 있다. 당혹감을 누르고 안을 파고들어야만 한다. 하지만 그런 표현들은 동시에 너무나 완전하게 들린다. 파고들 층도 겹도 없을 것 같은 혼자 내린 결론처럼. “내가 밉다고? 어떻게 그런 말을 할 수 있어?” 파고들지 못한 진의의 자리엔 다분히 의도적인 오해들이 쌓인다. 마침내 말은 품은 뜻을 다 전하지 못한 채 너와 내가 공정하게 상처를 주고받아야 마땅한 시소게임의 받침대로 전락하고 만다.

4년 전 화사의 <마리아>를 들었을 때 나는 곧장 그 곡을 내 시소의 받침으로 삼았다. 디바가 세상에 받은 설움과 상처를 이렇게까지 노골적으로 말하는 노래가 또 있었나. 나는 그 분명한 말들이 모여 만들 맥락을 가늠하기도 전에 시소의 반대편에 화사를 앉혔다. 그러고는 온몸의 무게를 자리에 실어 앉으며 신경질적으로 소리쳤다. “니 상처를 내가 줬어? 난 너 욕한 적 없어! 너보다 내가 더 서러워! 너보다 내가 더 슬퍼!”

그건 대중을 상대하는 여성 아티스트들의 자기 고백적 작업 앞에서 내가 늘 취하는 태도이기도 했다. 이효리가 유리거울 속에 비친 지친 아가씨를 위로할 때도(<미스코리아>), 가인이 소문이란 많을수록 좋다며 악에 받쳐 웃을 때도(<진실 혹은 대담>), 아이유가 오늘은 몇점이냐 물으며 스스로 심사대에 올라갈 때도(<삐삐>) 나는 그들의 고백을 줄곧 불쾌하게 여기다가 끝내 ‘내가 더, 내가 더’ 하며 심술궂게 통곡했다. 마치 고뇌에도 위계와 자격이 있다는 듯이. 막대한 부와 높은 명성을 얻었다면 가십거리가 되는 정도의 고통은 조용히 감내하라는 악의를 담아.

그러나 예술은 내가 끝을 선언해도 내 안에서 쉴 새 없이 움직이고, 예측하지 못한 순간 눈앞에 나타나 내 묵은 생각들을 허문다. 이해하지 못한 영화의 한 장면이 어느 날 갑자기 내 신경줄을 팽팽히 잡아당기거나, 잊었다고 생각했던 소설 속 대사가 지금 막 돋아난 욕망을 정확히 관통하는 것처럼. 이번 여름 우연히 길에서 들은 <마리아>의 한 소절도 마찬가지였다. 결코 이해할 수 없을 거라던 그 노래의 비애가 내 피부로 빠르게 스며들었다. 살갗을 문지르며 엉엉 울었다. 내가 가진 것은 미움조차도 너무 나약한 것 같아서.

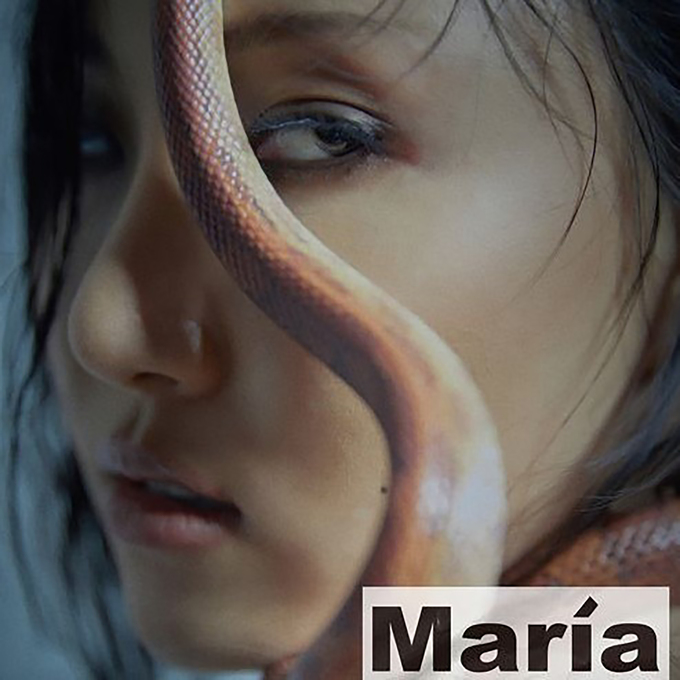

<마리아>는 아이돌 그룹 출신의 솔로 아티스트 화사가 대중과 언론으로부터 받은 폭력을 담담히 고발하는 곡이다. 좀더 정확히 말하자면 <마리아>는 폭력 앞에서 담담한 화사의 태도를 의심하고 그 저의를 추궁하는 스릴러 장르의 가요다. 이 노래 속에서 화사는 자신이 받은 폭력을 고발하면서도 성모 ‘마리아’의 신성한 그늘 아래 모든 것을 체념한 듯 구시렁대기만 한다. ‘서러워도 어쩌겠어…. 더 화낼 힘도 없어….’ 잔뜩 누명을 뒤집어쓴 성녀 막달라 마리아의 이미지를 빌려온 뒤에도 그는 결코 안전선 밖으로 벗어나지 않았다. 대체 왜 화사는 자신을 억압하는 것들을 저격하고 맞서는 대신 체념을 선택했을까? 그 질문에 대한 답이 곧 이 노래의 핵심이자 전부일 것이다.

<마리아>에서 화사가 큰 감정을 드러내는 순간은 ‘마리아’가 자기 자신을 뜻할 때뿐이다.(‘마리아’는 화사의 실제 세례명이다.) “마리아, 널 괴롭히지 마. 널 위한 말이야.” 그의 떨리는 목소리가 다짐처럼 반복되는 순간, 내 가슴에 서늘한 기운이 지나간다. 체념에 익숙한 그의 태도가 어쩌면 나의 지난 미움 때문일 거라는 생각 때문에. 나는 조금 물러서 그의 눈치를 본다. 어떻게 사과를 건네야 할까. 내가 머뭇거리는 동안 그가 다시 ‘마리아’를 부른다. 이번에는 두려움을 감춘 단단한 목소리다. 아마도 지금 그가 호명할 ‘마리아’는 그의 이해와 응원이 간절한 여자들의 이름일 것이다. 또한 그를 미워했던, 그래서 그가 누구보다 이해받고 싶었던 수많은 여자들의 이름일 것이다.

이처럼 화사의 <마리아>는 ‘마리아’라는 기표에 수많은 의미를 새겨 이 노래를 듣는 여성들이 저마다의 해석을 가져갈 수 있게 하는 입체적인 성가다. 폭력에 폭력으로 맞서는 대신 상처투성이인 자신의 마음을 펼쳐 대항하고, 그 훼손된 공간을 또 다른 ‘마리아’들의 터전으로 기꺼이 내어주는 이 노래는 그 자체로 우리의 신전이 된다. 공격엔 공격으로 맞서야 하는 것이 질서가 된 세상에 사는 나는 숨이 가쁠 때마다 잠시 이 폐허 위에 세워진 신전에 앉아 명판에 쓰인 글자를 읽을 것이다. ‘마음을 더럽히지 마 타락하기엔 아직 일러.’ 그 신전에서만큼은 그 숭고함을 누구도 아둔하다 말하지 않을 것이다.