지난 3월27일 정부가 영화상영관 입장권 부과금(이하 부과금) 폐지를 발표함에 따라 영화계가 ‘영화산업위기극복영화인연대’(이하 영화인연대)를 발족하며 반발하고 나섰다. 부과금이 폐지된다면 영화진흥위원회(이하 영진위) 사업의 주요 재원인 영화발전기금(이하 영발기금)이 큰 타격을 입을 것으로 예상되기 때문이다. 3월27일 문화체육관광부(이하 문체부)는 보도자료를 통해 “부과금 폐지를 영화값 인하로 연결”하겠다거나 “다른 재원으로 영발기금의 안정적 운영을 도모”하겠다며 상황을 진화하려 했다. 이에 <씨네21>은 부과금 정책의 역사를 간략하게 짚은 후 현재 부과금 논란에 민감하게 반응 중인 영화계 관계자들의 의견이 무엇인지 살펴봤다. 이 기사는 중간 점검일 뿐이다. 문체부가 ‘영화 및 비디오물 진흥에 관한 법률’(이하 영비법) 개정을 통해 내년 1월1일까지 부과금 폐지를 공언한 상황에서 되돌아볼 과거와 준비해야 할 미래가 쌓여 있다.

부과금과 영발기금의 관계

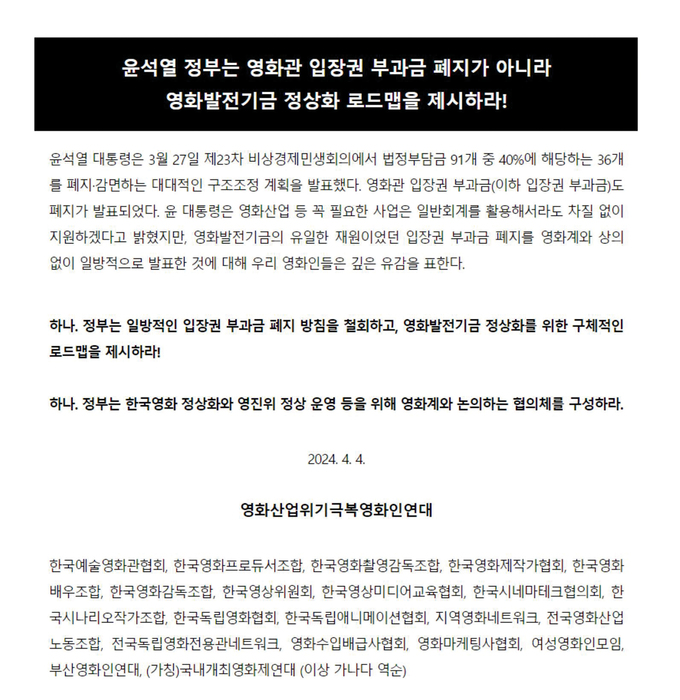

4월4일 발표된 영화산업위기극복영화인연대의 보도자료 일부 발췌.

4월4일 발표된 영화산업위기극복영화인연대의 보도자료 일부 발췌.

부과금의 역사는 2007년으로 거슬러 올라간다. 참여정부가 한미자유무역협정(FTA) 협상 타결을 위해 한국영화의 스크린쿼터 축소를 택했다. 영화계는 “스크린쿼터가 FTA 협상 타결을 위한 ‘희생양’으로 전락”(<씨네21> 596호)했다며 적극적으로 투쟁했고 정부는 일종의 면피 정책으로 영발기금을 신설했다. 2007년 1월26일 영비법 개정에 따라 최초 영발기금은 국고 2천억원, 부과금 수익 2천억원을 합한 4천억원 규모로 조성됐다.

이후 2007년 7월1일부터 극장 입장료 단가의 3%를 거두는 부과금 징수가 시작됐다. 문체부는 “기금의 효율적 운용을 통해 단순 소진성 자금이 아닌 한국영화 진흥을 위한 영구 자금으로 안정적 유지”(문체부, 2007년 6월28일)하겠다고 발표했으며 몇번의 기간 연장을 통해 2028년 12월31일까지 부과금 징수가 이뤄지고 있다. 기금 설립 초기 출연금과 이자 수입 등 기금운용 수입을 제외하면 부과금 수입이 영진위의 사실상 유일한 자체 재원이다.

17년 역사의 부과금 정책은 코로나19 팬데믹으로 인한 극장가 침체로 가파른 내리막길을 걷고 있다. 영진위에 따르면 2007년부터 2018년까지 징수된 부과금 총액은 4804억원([KOFIC 연구 2020-10] 영화상영관 입장권 부과금 연장 및 신규 재원 확보방안 연구)이었고, 2019년엔 545억원이었다. 그러나 팬데믹이 시작된 2020년엔 105억원, 2022년엔 179억원에 그쳤다. 영진위의 ‘2024년도 영화발전기금운용계획서’에 따르면 올해 부과금 징수액 계획안은 294억원이다.

지금과 같은 추세라면 영진위의 자체 재원은 완전히 고갈될 예정이다. 지난 1월 박기용 전 영진위 위원장에 따르면 “2023년 말 기준 영발기금 잔액은 40억원”뿐이었다. 영진위의 2021년 사업비 총액은 1053억원이었고 2023년엔 729억원, 2024년엔 467억원(2024년도 영화발전기금운용계획서)이다. 영발기금만으로는 영화 창제작, 영화제, 독립영화 제작·개봉 지원 등 기존 영진위 사업의 집행이 불가능한 수준이다. 이에 2022년엔 영진위가 공공자금관리기금에서 800억원을 차입했고, 2023년에는 800억원의 정부출연금으로 차입금을 상환했다. 이에 영진위와 영화계는 영발기금 재원 구조의 단순성을 지적하며 부과금 외 영발기금 재원 다각화의 필요성을 꾸준히 제기해왔다. 일례로 2024년 영진위는 체육기금 300억원, 복권기금 54억원을 전입하면서 예산을 충당했다. 하지만 타 기금의 성격에 따라 예산의 용처가 제한적이란 비판도 잇따랐다(<씨네21> 1424호, ‘예산은 줄고 말할 곳은 없다, 2024년도 영화진흥위원회 예산 논란’).

요컨대 부과금이 폐지되지 않더라도 영발기금의 존폐가 불확실한 어려운 때에 부과금 폐지라는 악재가 겹친 것이다. 전조는 있었다. 지난해 6월과 8월엔 문체부가 “영진위, 도덕적 해이 심각 방만·부실 운영으로 국민혈세 낭비”와 “박보균 장관, ‘영화 박스오피스 신뢰 회복 위해 영화계의 자정 노력, 영진위의 조속한 대책 마련’ 강조”라는 보도자료를 배포하면서 유례없이 영진위에 대한 압박을 보여줬다. 이어서 1월16일 국무회의에서 정부는 부과금을 포함한 “준조세 성격의 현행 부담금들을 전면 조사”하겠다고 밝혔다.

영화인연대 “대안 없는 부과금 폐지는 반대”

영화계 일각은 부과금 폐지가 영화계와 사전 논의 없이 깜짝 발표됐다는 비판의 목소리와 함께 대응책을 마련했다. 한국독립영화협회, 한국영화프로듀서조합, 한국영화촬영감독조합, 한국영화제작가협회 등 20개 영화 단체로 조직된 영화인연대는 4월4일 ‘윤석열 정부는 영화발전기금 정상화 로드맵을 제시하라! 대안 없는 부과금 폐지는 반대한다!’라는 제목의 성명을 발표했다. 핵심은 “부과금 폐지 방침을 철회하고 영화계와 논의할 협의체를 구성”하란 것이다. “정부가 강조하는 세계 4대 콘텐츠 강국의 실현”을 이루기 위해서라도 “영상콘텐츠 산업의 뿌리인 독립·예술영화와 산업생태계를 보호”해야 한다는 게 이유다.

영화계와 정부의 소통 창구가 마련되어야 한다는 중론은 부과금 폐지 발표 이후 꾸준히 제기되어왔다. 독립영화 제작사 대표 A씨는 “부과금 폐지가 누구의 아이디어인지도 모른 채 통보받다 보니 영화 정책의 마스터플랜이 무엇인지조차 따라가기 힘들다”라는 마음을 내비쳤다. 문체부가 “영화산업에 대한 지원은 차질 없이 지원할 계획”이며 예산안을 확정할 “기획재정부도 동일한 입장”임을 밝히긴 했지만, “영화계와의 마땅한 논의 테이블이 없다 보니 문체부의 구체적인 방안과 실현 가능성에도 불신” (A씨)이 쌓인다는 것이다. 영화제작사 대표 B씨도 “정부가 영발기금 충당을 국가적 정책으로 공식 발표했으니 최소한 그 약속을 어떻게 지킬지는 이야기해줘야 하지 않나”라며 “영화계가 입을 모아 질문해야 한다”라고 주장했다. 우선 이야기를 나눈 뒤 “영화계와 영진위 9인 위원회가 납득하기 어려운 정책이 나온다면 더 적극적인 투쟁 방법을 모색”(영화산업 관계자 C씨)하는 것이 마땅한 순서란 뜻이다.

부과금 폐지의 찬반론에 집중하기보단 사안의 원인부터 더 깊게 살펴봐야 한단 목소리도 있다. 90년대부터 활동해온 영화계 관계자 D씨는 “독립영화에 있어선 영진위 사업이 보조의 역할이 아니라 아예 영화의 사활을 결정하는 수준”까지 와버렸다고 진단했다. 덧붙여 “영화산업이 자생력을 잃어버렸으니 부과금 폐지를 기점 삼아서 영화계의 영진위 의존도가 얼마나 건전한지 고민해볼 때”라고 주장하기도 했다. 한편 대형 배급사 관계자 E씨는 “영진위 사업 여부에 크게 영향을 받지 않는 상업영화계 실무자들은 대개 특별한 입장”이 없고 “업계인끼리 부과금 폐지의 소식을 공유하며 사안이 정말 영화값 인하로 이어질지 살피고 있다”라는 업계 일부의 분위기를 전했다.

부과금 폐지가 실제로 가능할지에도 현실적인 의문이 따르면서 혼란은 가중되고 있다. C씨의 말처럼 “현 정부의 세수도 늘 부족한 마당에 국고 출연만으로 영진위 사업을 유지한다는 말이 합리적으로 가능한지”에 의구심이 피어나고 있다. “앞으로도 계속 이런 규모(체육 및 복권기금)로 재원 다각화가 이루어질지는 누구도 장담하기 어렵다” (<씨네21> 1424호)라는 박기용 전 위원장의 예측과 같이 매해 다른 국고나 타 기금에만 의지하면 영진위 사업의 지속성이 불확실해진다는 의미다. 영비법 개정안의 국회 통과 여부에 대해서도 “영화계의 의견 수렴을 제대로 거치지 않은 개정 공표다. 참여정부 시절 영비법을 발의했던 진영이 모두 동의하진 않을 것 같다”(C씨)란 예측이 불거지고 있다. 이처럼 펼쳐지는 영화계 각론과 다양한 예측은 과연 어떤 결론으로 모아질까. 백재호 한국독립영화협회 대표는 “영화인연대의 성명에 문체부가 어떻게 대응하는지에 따라 이후 활동을 계획”할 것이라고 밝혔다.