글: 조종국 <씨네21> 편집위원

부산시가 부산국제영화제(이하 부산영화제) 이용관 집행위원장에게 사퇴를 종용했던 지난 1월23일 이후 벌어진 상황을 보면, 부산영화제는 짐짓 아닌 척 애를 쓰지만 참 무기력해 보인다. 이번 사태는 20년 영화제 역사를 폄훼하는 것은 물론 저열하게 명예훼손까지 서슴지 않는 부당한 공세임이 분명하다. 진심이니 진정이니 하는 말로 하소연하는 양 억울해하고 말 일이 아니다. 도발한 쪽에서는 이전투구도 가리지 않는 ‘정치적 액션’을 하고 있는데, 정작 부산영화제는 ‘청렴’을 앞세워 읍소하는 순진무구한 모양새다. 지켜야 할 명분과 원칙도 모호하고 국면을 수습하거나 돌파할 전술도 서툴러 보인다.

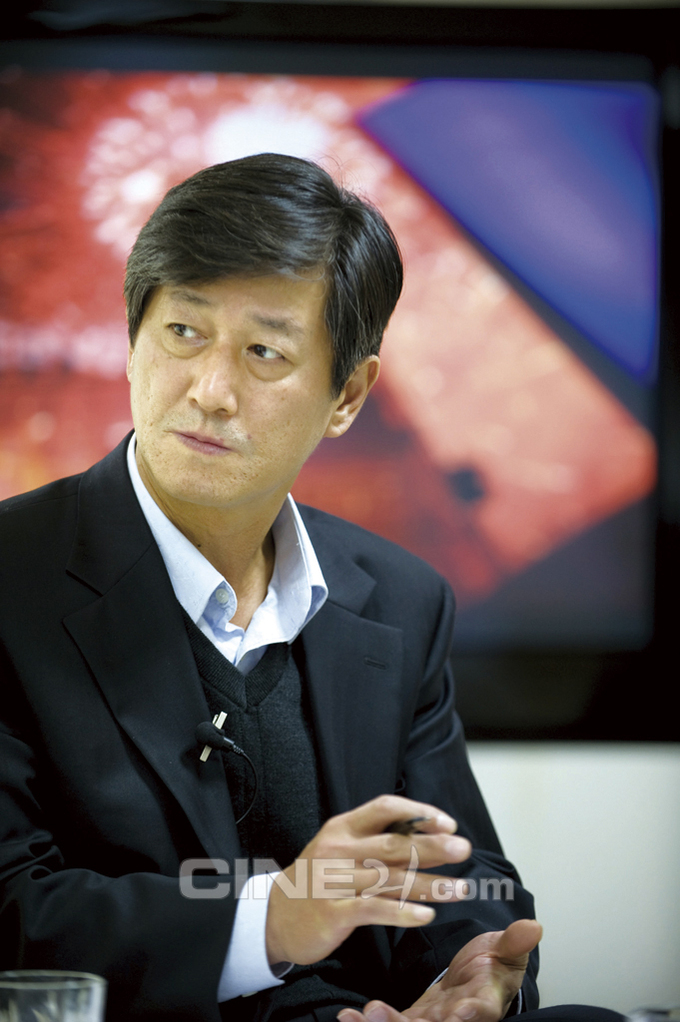

처음 부산시가 집행위원장 퇴진을 언급했을 때, 부산영화제는 그런 일로 집행위원장의 거취를 언급하는 것은 다른 의도가 있는 것이라고 점잖게 맞받았다. 이후 시장을 직접 만나 타협하는 것이 급선무라고 했지만 사실은 어물쩍 봉합하려는 조바심의 발로였다. 지도점검 결과가 일부 언론에 보도되자 이용관 집행위원장은 기자회견을 자청했지만 또 한번 끝을 흐리고 말았다. 기자회견 인터넷 실시간 중계에는 무려 260여개 매체가 동시 접속해 높은 관심을 보였다.

설 연휴를 앞두고 이용관 집행위원장이 시장을 만나 공동집행위원장을 두기로 합의해 수습국면이라고 했다. 부산영화제는 안도하는 분위기가 역력했고, 앞으로 공동집행위원장만 잘 위촉하면 순항할 거라고 자신했다. 총회도 그 연장선이라고 했다. 2월25일 열린 총회는 사전 합의한 안건만 단숨에 처리하고 40여분 만에 끝이 났다. 그런데 다음날 오전 감사원에서 기다렸다는 듯이 감사를 시작한다는 통보가 왔다. 감사반은 지난해 사전 감사반으로 왔던 2명을 포함한 4명이 부산시청에 사무공간을 마련해놓고 3월12일까지 예정된 감사를 벌이고 있다. 또 한번 뒤통수를 맞은 격이다.

이명박 대통령 초기 이른바 ‘문화계의 좌파 청산’ 소동 때, 당시 부산영화제는 ‘십수년간 관객의 지지와 성원을 받아온 멀쩡한 영화제를 하루아침에 좌파영화제라고 딱지 붙이지 마라’라고 포지티브하고 공세적으로 대응하지 않았다. 밖으로는 청와대와 정부, 여당 고위인사에게 줄을 대 ‘좌파 아님’을 역설하고, 안에서는 조직위원회 회원을 교체하는 등 색깔빼기와 화장하느라 진땀을 흘렸다. 지금의 상황과 크게 다르지 않다.

일련의 상황을 복기해보면, 부산시에 계속 끌려다니며 임기응변만 하다가 뒤통수 맞는 일을 되풀이한 셈이다. 지나치게 수세적으로 봉합하는 데 급급해 정작 고수해야 할 명분과 원칙마저 훼손당하고 상처에 상처를 더하는 꼴이라 내상을 걱정해야 할 판이다. 무한 호의로 이번 사태를 예의주시하고 있는 많은 사람들과 부산영화제의 ‘정세 판단’과 ‘대응 전술’의 간극이 상당히 크다. 이에 대한 영화인들의 걱정이 크고 비판도 날카롭다.

영화제 초창기, 행사 공간에서 벌어졌던 표현의 자유를 보장하라는 시위나 북한영화 상영 등 정치적으로도 민감한 크고 작은 사건이 있었다. 그런 일이 다 미풍에 그쳤던 가장 큰 이유는 ‘관객을 믿고 영화제의 본령에 충실할 뿐’이라는 원칙을 고수한 두둑한 배짱과 신념이었다. 이번 일이 부산시장의 (터무니없는) 요구를 몇 가지 들어주고 담당국장과 절충하고 타협해서 정말 무마할 수 있다고 생각하는 것인지? 정녕 지난해 <다이빙벨> 상영과 전혀 무관한 일이라고 생각하는지? 부산영화제에 묻고 싶다.