“비(非) 미개사회에 대해 민속학적 연구를 할 수 있는 새로운 학자들이 나타나기를 기다려보자. 민속학의 대상이며 희생자였던 아프리카인, 오세아니아인, 아메리칸 인디언에 이어 이번에는 당신들 차례다! 그러나 우리가 당신들에게 그랬던 것처럼 건방지거나 수집가가 되지 마시오.”

‘스타예배’ 챕터에서 따온 에드가 모랭의 이 익살스러운 외침은 <스타>라는 책이 어떤 기반에 바탕을 두고 있는지 명쾌하게 보여준다. 모랭에게 ‘스타’란 영화라는 현대 문명의 이기를 통한 자본주의의 인공적인 발명품이기도 하지만 현대사회에서 자생한 신화이기도 하다. 그는 마치 서구 인류학자들이 오세아니아 원주민들의 원시종교를 관찰하듯 시치미를 뚝 떼고 스타 숭배의 메커니즘을 파헤친다.

처음에는 왕년의 영화평론가답게 영화와 스타 시스템이 어떻게 태어났고 어떻게 서로를 먹여살리게 되었는지 기술하던 모랭은 곧 영화라는 매체가 어떻게 관객에게 ‘강렬한 동일시로서의 투사’를 끌어내고 이것이 어떻게 현대의 신화로 자리매김하게 되었는지를 설명한다. 그렇다고 그가 이러한 ‘스타 종교’와 ‘스타 신화’가 현대에도 젊은 층과 여성들을 숙주로 삼아 끈질기게 살아남은 인류 원시성의 잔재라고 우기는 것은 결코 아니다. 반대로 그는 이러한 현상이 지금의 형태로 발전하고 굳어진 데에는 20세기 현대 부르주아 문화의 역할이 지대했음을 분명히 한다. 모랭에게 이러한 스타 숭배는 고대와 현대가 공존하는 중간적인 공간에서 벌어지는 미학적이고 종교적이고 마술적인 현상으로 고대의 미신과 종교를 순진무구하게 대체하는 것은 아니다.

그는 자신의 주장을 증명하기 위해 당시의 보도자료부터 팬레터, 스타 숭배에 빠진 팬들의 고백에 이르기까지 종횡무진 다양한 증언들을 끌어모은다. 이 기록들은 모랭의 주장과는 별도로 읽을만한 가치가 있는데, 이를 통해 지금은 지나간 시대가 된 20세기의 팬질과 그 피드백이 어떤 형태를 취했는지를 상세히 보여주기 때문이다. 놀랍게도 이들 중 일부는 모랭이 종말을 목격했던 스타 시스템 붕괴 이후에도 고스란히 살아남는다. 한국 독자들은 아이돌을 제조하는 한국 대형 연예기획사와 클래식 할리우드 시절의 대형 영화사의 스타 시스템의 유사점을 읽을 수 있을 것이다.

<스타>는 영화의 탄생부터 고전적인 스타 시스템의 종말이 시작된 1960년대에 끝이 난다. 현대독자들에게 이는 미완처럼 보인다. 모랭의 책은 리얼리티 프로그램, 스포츠, 기타 등등의 매스컴이 만들어낸 새로운 스타들을 살짝 예언하고 있을 뿐 보여주거나 분석하지는 못한다. 인터넷이나SNS의 정보력과 결집력이 만들어내는 새로운 스타 숭배와 파괴의 과정도 담아내지 못한다. 모랭이 찾아내고 분류한 스타 숭배 현상의 보편성은 결코 무시할 수 없는 것이지만 그를 넘어서는 기현상은 점점 그 보편성의 자리를 침해해가고 있다. 그를 읽고, 디디고 일어나 새로운 <스타>를 쓸 때가 다가오고 있다.

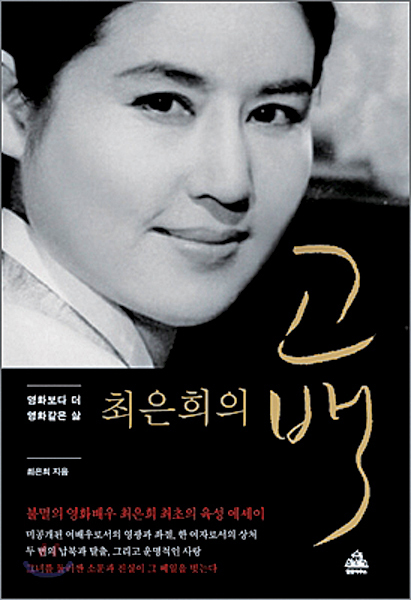

당신이 당장 위의 책을 읽을 수 없다면, <최은희의 고백: 영화보다 더 영화 같은 삶> 최은희 지음 / 랜덤하우스코리아 펴냄 을 추천합니다

‘영화보다 더 영화 같은 삶’이라는 표현은 대부분의 경우 공허한 과장에 불과하지만 영화배우 최은희의 경우는 사정이 다르다. 할리우드의 어떤 배우가 최은희처럼 드라마틱한 삶을 살았던가. 적어도 한국을 대표하는 영화감독인 남편과 함께 북한에 납치되어 영화를 찍다가 탈출하는 것처럼 기가 막힌 인생을 찾기는 어렵다. 이런 이야기를 당사자의 입을 통해 직접 듣고 싶다면 <최은희의 고백: 영화보다 더 영화 같은 삶>이 있다. 1960년대 한국영화를 대표하는 배우의 회고록치고는 당시 영화계와 영화 후일담이 조금 부족한 것이 사실이고, 몇몇 이야기의 신빙성에 대해 의문을 제기하는 것도 충분히 있을 수 있지만, 여전히 중요한 자료이다.