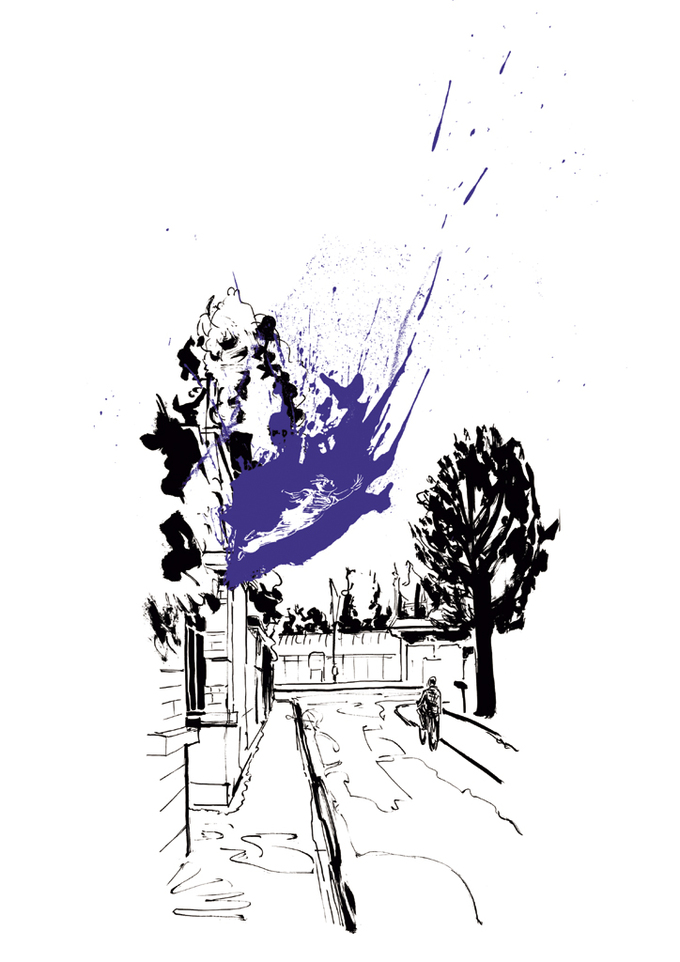

지금 쓰고 있는 서양미술사 책에 사용할 도판을 찾다가 우연히 이브 클랭(1928~62)의 사진 <허공으로 도약>(1960)에 눈길이 간다. 사진 속의 클랭은 고개를 위로 젖히고, 두팔을 크게 벌린 채 허공을 날고 있다. 그 아래의 한적한 길에는 누군가 자전거를 타고 지나가고, 그 길의 끝으로 설치된 펜스 너머로 지나가는 기차가 보인다. 만약 저게 실제로 일어난 사건을 담은 사진이라면, 아마 클랭은 바닥에 떨어져 크게 부상을 당했을 것이다. 하지만 순간을 정지시키는 사진의 능력에 힘입어, 그의 비행은 허공 속에서 영원성을 얻는다.

하늘에 사인을 하다

19살 때 클랭은 두 친구와 함께 남프랑스의 어느 해변에 누워 세상을 나눠 갖는다. 이때 한 친구는 대지를, 다른 친구는 언어를, 그리고 클랭은 하늘을 취했다. 클랭은 제 것이 된 하늘에 곧바로 사인을 했다고 한다. 사실이라면 그로써 그는 이제까지 존재한 것 중에 가장 큰 작품을 제작한 셈이다. 만초니 정도가 거기에 필적할까? 만초니는 정육면체 모양의 받침대를 만든 뒤 거기에 <세계의 대좌>(1961)라 써넣었다. 뒤집어진 그 글씨를 읽기 위해 물구나무를 서면 마치 거대한 지구가 그 조그만 대좌 위에 놓인 것처럼 보일 것이다.

21살 되던 해에 그는 <단조로운 침묵의 교향곡>(1949)이라는 작품을 발표한다. 이 작품은 하나의 코드가 20분 동안 지속된 뒤, 다시 20분 동안 침묵이 흐르는 식으로 구성되어 있다. 교향곡의 전반부는 미니멀리즘의 음악적 버전이라 할 라몬테 영의 드론 음악, 후반부는 현대의 전설이 된 존 케이지의 <4분33초>(1952)의 선구가 됐다고 할 수 있다. 클랭은 모노크롬 회화로 비로소 명성을 얻게 되지만, 전업 작가가 되기 이전에 이미- 단순한 ‘취미’로- 예술사적으로 꽤 의미있는 작업들을 남겼다고 할 수 있다.

부모가 꽤 인정받는 화가였지만, 그림보다 먼저 그를 사로잡은 것은 유도였다. 마드리드에서 유도 사범으로 일하기도 했던 그는 1953년 일본으로 건너가 고도칸(講道館)에서 유도 4단의 자격증을 딴 뒤, 프랑스로 돌아와 <유도의 기초>(1954)라는 책을 펴내기도 했다. 선불교에 대한 관심은 아마 이 시기에 생겼을 것이다. 그 밖에도 그는 점성술, 장미십자단 등 동서양의 신비주의 사상에 심취했다고 한다. 이미 이 시기에 그는 모노크롬 회화를 그리고 있었지만, 그의 작품이 대중에게 소개된 것은 1954년의 전시회를 통해서였다.

첫 전시회에서 그는 파랑, 빨강, 주황 등 다양한 색깔의 모노크롬 회화를 선보였지만, 그의 바람과 달리 관객은 그것들을 모노크롬이 아니라 다양한 색채의 모자이크로 해석했다고 한다. 이에 크게 실망한 클랭은 모노크롬에 자신이 ‘인터내셔널 클랭 블루’(IKB)라 이름 붙인 파란색만을 사용하기로 한다. 클랭의 ‘블루’는 중세의 성화에 즐겨 사용되던 울트라 마린에 가까운 파란색으로, 색채 효과가 너무 강렬하여 바라보는 이를 몽환 속으로 몰아넣는다.

그가 특정한 색깔을 ‘사유화’한 것에 반발하는 사람들도 있었다. 사실 IKB를 그가 처음으로 만들었다고 하기는 어렵기 때문이다. 1954년의 전시회와 관련하여 출간한 <이브-회화>와 <아주노-회화>에서 클랭은 자신이 모노크롬 화법의 창시자라 주장했지만, 그 책들에 수록된 그의 작품들은 작품의 크기, 제작의 시기, 소장의 장소까지 모두 허구였다. 전시회 당시에 자신의 작업에 대한 클랭의 자화자찬은 그 전시의 기획자마저 질리게 만들었다고 한다. 그가 자화자찬을 조금만 덜했더라면, 오늘날 그는 지금보다 조금 더 유명했을 것이다.

50년대 말 클랭은 서서히 회화에서 벗어나기 시작한다. 1958년 그는 다음 전시회를 예고하면서 “이제 나의 회화는 눈에 보이지 않는다”고 선언한다. ‘공’(空)이라는 제목의 전시회에서 그는 완전히 비운 전시장 안에 온통 하얀색으로 칠한 캐비닛 하나를 갖다놓았다. ‘공’이라는 제목은 물론 선(禪)의 영향을 받은 것이다. 전시회는 대성공을 거두어, 수천명의 관객이 이 텅 빈 방에 입장하려고 줄을 섰다. 관객에게는 파란색 칵테일이 제공되었는데, 그 안에는 약품이 들어 있어 그것을 이를 마신 관객은 파란색 오줌을 누어야 했다.

<청색기의 인체측정학>(1960)에서 그는 여성의 나체를 ‘살아 있는 붓’으로 사용한다. 이를 위해 그는 아틀리에의 모든 그림 도구를 치우고, 모델들에게 몸에 물감을 묻힌 채 바닥에 깔아놓은 화포 위를 뒹굴라고 명령한다. 그는 그림을 그리기 위해 “더이상 손에 물감을 묻히지 않아도 된다”는 사실에 크게 기뻐했다. “모델의 완벽한 협력으로 내 앞에서 작품이 저절로 완성됐다.” 이 작품은 당연히 여권주의자들로부터 커다란 분노를 샀다. 아무튼 그러는 사이에 클랭의 작업은 회화에서 설치를 거쳐 서서히 퍼포먼스 아트로 진화해갔다.

리얼리즘과 허언을 넘어

여기서 사진으로 돌아가보자. 이제 이 한장의 사진 안에 그가 이제까지 해온 작업이 종합되어 있음을 알 수 있을 것이다. 여기서 클랭은 19살 시절에 남프랑스의 해안에서 제 것으로 취하여 사인까지 했던 바로 그 하늘을 향한다. 흑백 사진 속에서 하늘은 제 색을 잃어버리지만, 클랭에게 파랑은 개념적으로 ‘공’(空)의 색채였다. 그는 파란색 공(空)을 향해 몸을 던진다. 이 행위에는 물론 선적(禪的) 의미가 있다. 앞의 퍼포먼스에서는 그림을 그리는 데에 모델의 나체를 사용했다면, 여기서 클랭은 자기 자신의 신체를 사용한다.

클랭의 예술적 공상허언증(?)은 계속된다. 그는 <디망시>라는 일간신문을 그대로 베낀 가짜 신문을 발행하여 1960년 11월27일 하루 동안 파리의 가판대에서 판매를 했다. 그 가짜 신문의 1면의 사진 아래에는 이런 표제가 붙어 있었다. “공간 속의 남자! 공간의 화가가 허공으로 몸을 던지다!” 이 작품의 컨셉을 그는 이렇게 설명한다. “나는 공간의 화가다. 나는 추상화가가 아니라, 그 반대로 구상화가, 리얼리즘 화가다. 정직하자. 공(간)을 그리려면 나는 내 자신을 현장에서, 공(간) 속으로 던져야 한다.”

클랭은 사진을 신문으로 복제해 대량으로 배포함으로써 자신의 공중부양을 공인된 사실로 만들려 했지만, 그의 거짓말을 믿는 사람은 하나도 없었다. 대신 그들은 그가 이 사진을 어떻게 얻어냈는지 궁금해했다. 포토숍 이전의 합성사진임에도 불구하고 조작이 거의 완벽했기 때문이다. 어떤 이들은 클랭이 실제로 건물에서 뛰어내리지 않았다고 주장한다. 하지만 다수의 목격자가 그가 실제로 수차례 건물에서 뛰어내렸다고 증언한다. 그 밑에서는 떨어지는 건너편 유도 도장의 수련생들이 방수포를 들고 떨어지는 그를 받을 준비를 하고 있었다.

심지어 그의 부인은 그가 사진사나 밑에서 받쳐주는 이들 없이 혼자서 건물 옥상에서 뛰어내린 적도 있다고 증언한다. 그녀도 남편 못지않게 천연덕스러운 거짓말을 잘하는 모양이다. 하지만 이게 물리적으로 가능하다고 보는 이도 있다. 유도 4단의 마스터로서 공간을 이해한 클랭이라면 충분히 하늘을 날고 다치지 않은 채 땅에 내려올 수 있다는 것이다. 이른바 ‘낙법’을 말하는 모양이다. 그가 정말로 하늘을 날았는지 모르겠지만, 적어도 작품의 개념상 사진 속의 그의 신체는 드높은 선(禪)의 경지에서 마침내 물질세계의 법칙을 벗어난다.