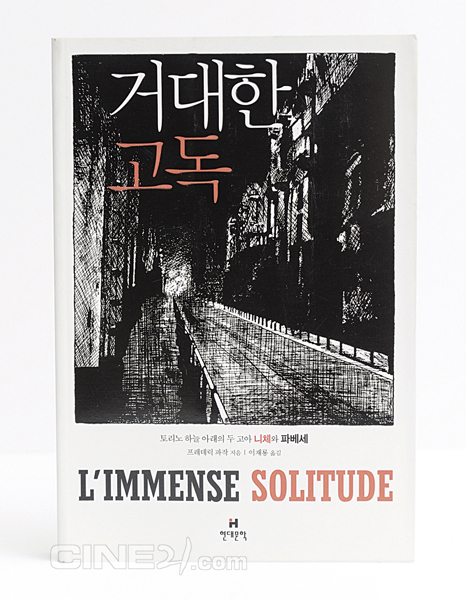

원래 작정하기로는 ‘문자가 중개해준 이미지와의 잊지 못할 첫 경험’이라는 면에서 나와 동세대의 유년 시절에 말 못할 실존적 고민과 죄의식을 함께 드리웠던 당대의 유명 도색 서적 한권을 추억하려 했지만 현재 구할 수 없는 책은 제외라는 조건이 붙어 그러지 못하게 되자 이상하게도 거의 정반대의 성격처럼 보이는 이 책이 문득 떠올랐다. 도색과 고독 사이에 무슨 관계가 있는지는 모르겠다. 이 책의 제목은 <거대한 고독>이고 지은이는 프랑스 작가 프레데릭 파작이며 일종의 그림책이다.

역자의 말에 의하면 지은이는 <고독의 발명가, 마틴 루터> <사랑의 슬픔, 아폴리네르> <유머, 제임스 조이스> 등도 펴냈다고 한다. 크고 깊은 추상적 문제를 자신이 좋아하는 작가들의 세계를 면밀히 탐색하여 통찰해나가는 타입인가 보다.

<거대한 고독>에서는 두명의 작가 니체와 파베세와 이탈리아의 도시 토리노를 하나의 몸으로 보고 있는데 그중에서도 니체에 좀더 무게가 실려 있다. 영화 관객인 우리 입장에서라면, 벨라 타르의 <토리노의 말>이 보여준 그 웅장한 철학적 설법으로서의 거센 바람, 그것과 비교될 만한 우울하고 고요한 중얼거림으로서의 도시와 강을 경험하게 될 것이다.

하지만 이 책의 소재나 주제가 나의 충만한 교감의 실체는 아니었던 것 같다. 그보다는 “이 책은 한 사람의 전기가 아니고, 두 사람의 전기도 아니며, 자서전은 더더욱 아니다. 역사적인 책도 아니고, 역사책도 아니며, 지리책도 아니고, 소설도 아니며, 만화도 아니다”라거나 “나는 긴 몽상에 잠기듯 이 책을 쓰고 그렸다”고 할 때에 형식에 대한 지은이의 그 마음가짐 때문에 나의 호감은 커졌다. 더하여 남들에게는 사소할지 모르지만 내게는 인상 깊은 몇 가지도 있었다.

그림마다 등장하는 사람들의 코가 모조리 똑같이 길고 못생기게 그려져 있다는 게 이상하게 나는 좋다. 그 우울해 보이는 유쾌함. 시라노의 코, 피노키오의 코, 이른바 슬픈 이야기꾼들의 코의 은유인가 짐작도 해봤지만 그런 의미 부여와 무관하게 베네치아의 가면이라도 뒤집어쓴 것 같아 눈을 찌르고 들어오는 그 일관된 세부의 형상이 내내 영화에서의 어떤 세부의 힘을 떠올리게 한다.

글이 준 깊은 인상도 있다. 아니 글이라기보다는 의도적으로 넘치는 인용 중에서도 어떤 한 구절이 머리에 들어와 박힌 뒤로 떠나지 않고 있다. 그런데 솔직히 말하면 마음에 좀더 오래 담아두고 싶어서인지 한참을 망설인 뒤에도 그걸 끝내 여기 적지는 못하였다.

일례로 한권의 책에 관해 썼지만 사실은 영화책을 포함하여 그 어느 책이라도 책과 나의 이상적 관계에 관해서는 <해럴드 블룸의 독서기술>의 앞장에 적힌 그대로다. 지은이는 버지니아 울프가 비평가 윌리엄 해즐릿에 대해 한 말을 지나치듯이 소개하고 있는데 나는 그것을 읽은 뒤에 그것이 내게 한 말이 아닌데도 불구하고 종종 내 것이었으면 좋겠다고 간절히 염원한다. “그는 너무나 생각을 많이 하여 독서 자체를 하지 않아도 되는 희귀한 비평가 중 한 사람이다”라고 울프는 말했다고 한다.

하지만 그 말조차 책에서 읽었음이 중요하다. 그러므로 생각하는 방식에 관한 자극을 주는 책들, 특히 자기를 심취시킨 것들에 대해 생각하는 방식이 담긴 책들이 내게는 중요하다. <거대한 고독>은 무언가를 운명처럼 좋아해보고 그 느낌을 더 잘 느끼기 위해 많은 책을 읽은 자가 그 책들의 무수한 인용 속에서도 궁극적으로는 자기만의 생각의 틈을 열어보려고 안간힘을 쓴 역설의 결과물인 것 같다.