도시에서는 이웃들과 섞이지 않고도 그럭저럭 살 수 있다. 그러는 편이 낫다고들 한다. 형식적인 인사 정도는 하되 서로 본체만체하거나 있는 듯 없는 듯하고 사는 게 도시 생활의 기본 매뉴얼이라고. 하지만 시골에서는 곤란하다. 그냥 곤란한 정도가 아니라 당장 살길이 막막해질 수도 있다.

한번은 이런 일이 있었다. 아침에 일어났더니 물이 안 나오는 거다. 그때그때 맛있는 지하수를 컵으로 직접 받아 마시는 기쁨에 이제 막 들떠 있던 때라 세수는커녕 커피 내릴 물도 따로 없었다. “어쩌지?” “아랫집 할아버지한테 가봐야지. 업자가 돈 아끼려고 그 집에서 판 지하수를 서너집이 나누어 쓰도록 만들었다니….” “혹시 이사 온 지 사나흘이나 됐는데 아직까지 인사 안 왔다고 노인네가 물을 일부러 끊어버린 거 아냐?” “설마?” 우라질, 불길한 예감은 항상 틀린 적이 없다. 물이 안 나와서 왔다고 하니, 꼬장꼬장한 노인네가 노기 어린 눈으로 다짜고짜 화를 냈다. “그런데 왜 나한테 왔냐? 내가 너네 물 대주는 사람이냐?”부터 시작해서 “똥 마려우니까 이제야 온 거 아니냐? 그게 인두겁을 쓰고 사람이 할 짓이냐?”까지 한 시간 동안 벌받는 초등학생처럼 앉아 별의별 말도 안되는 훈계를 다 들었다. 특히 ‘인두겁’이라는 단어는 신선하다 못해 충격적이었다. “와, 굉장한걸. 사극에서만 통용되는 단어인 줄 알았는데 실제로도 쓰는 사람이 있네?” 난 그런 식으로 웃고 말았지만 순진한 남편은 마음에 큰 모욕감을 느꼈던 모양이다. 하루 종일 아무것도 못하고 하늘만 보고 누워서 끙끙 앓더니 저녁 무렵 “못된 영감탱이, 내가 더러워서 지하수 따로 파고 만다!”고 피를 토하는 절규 비슷한 선언을 했다.

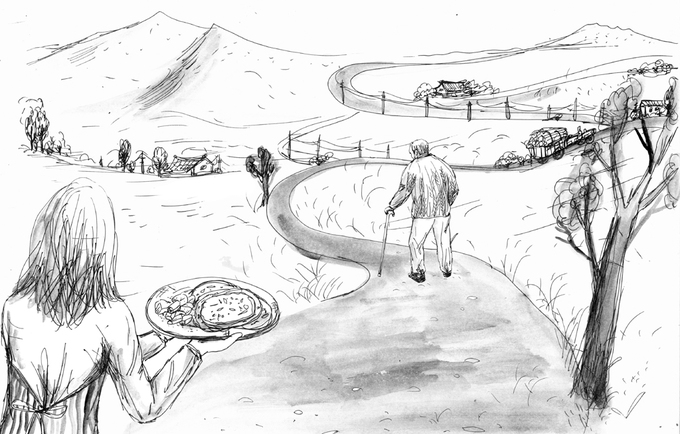

다행히 그 집 할머니가 ‘성질 더러운 영감’ 다루는 법을 알려주셨다. “늙으면 애가 된다는 거 몰라요? 조금만 잘해드리면 금방 좋아라 할 겁니다.” 남편은 못마땅했지만 그날부터 난 직업적으로 익힌 특유의 친화력을 바탕으로 틈틈이 떡이며 전이며 곶감 등을 갖다드리며 살갑게 굴었다. 처음엔 다소 형식적이었는데 나중에는 ‘어차피 남을 음식, 기왕이면 뜨거울 때 드시게 하자’는 마음에 칠흑같이 어두운 밤길을 걸어 야참을 갖다드리니 할머니도 방금 밭에서 딴 호박이며 배추 같은 걸 가져다주시며 매번 함박웃음을 지으신다. 게다가 간혹 마주치는 할아버지의 그 해맑은 미소라니….

도시를 떠나 시골에서 산다는 건 그게 ‘유일한 도피와 단절의 가능성’처럼 보였기 때문이기도 했다. 자존심 구기고 분노하고 또 때로는 비위를 맞추며 동료나 상사와 어쩔 수 없이 어울려 살아가는 생활에서 해방될 수 있다는 가능성. 그런데 몇 안되는 동네 젊은이들에게 무시당할까봐 벌벌 떠는 가여운 마을 노인네를 상대하며 알랭 드 보통이 ‘현대인의 지위에 대한 불안은 결국 어린아이처럼 관심받고 사랑받고 싶은 문제’라고 했던 말이 떠올랐다. 보통은 <불안>에 썼다. “의견이 존중받고 약점이 있어도 관대하게 받아주고 요구가 있으면 들어주고 이런 식의 관심을 가져주면 우리는 번창한다.” 이제야 이해가 된다. 한때 누구보다 이해하고 존중한다 믿었던 친구 사이(영화 <파수꾼>처럼), 혹은 회사 선후배가 왜 서로의 등에 칼을 꽂는 배신 속에서 증오와 원한의 마음을 품게 되는 건지…. 아무리 나이가 들어도 우리는 그냥 배려받고 싶어서 칭얼대는 어린아이다.