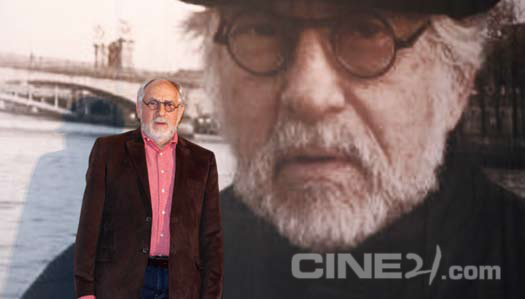

“50년 동안 영화를 찍었는데 관객들 앞에서 제 이야기를 했던 적이 별로 없습니다. 오늘 이 시간은 ‘거장’의 클래스라기보다는 저의 생각을 여러분과 공유하는 자리가 됐으면 합니다.” 중남미를 대표하는 아르투로 립스테인 감독의 마스터클래스가 10일 오후 8시 센텀시티 CGV에서 열렸다. 영화에 대한 깊은 애정과 성찰이 묻어나는 그의 이야기는 두 시간을 꽉 채우고서야 끝이 났다.

예술이 없이는 삶을 생각할 수 없습니다. 우리는 현실을 인식할 수 있다고 생각하지만, 사실 현실엔 내러티브의 개념이 없습니다. 그렇기에 예술은 현실을 구성할 필요가 있습니다. 우리의 행동이나 감정을 이해할 수 있게끔 만드는 거지요. 예술이 없으면 현실은 일시적인 것이 되고 맙니다. 우리는 예술을 통해서 일관성과 맥락을 부여합니다. 현실을 구조화함으로써 현실을 이해할 수 있게 되는 거지요.

스스로 ‘나는 왜 영화를 만드는가’ 라는 질문을 계속해왔습니다. 제가 영화를 만드는 이유는 현실을 바꾸기 위해서입니다. 나를 둘러싼 현실, 나를 규정하는 현실을 이해하기 위함입니다. 또한 저는 일종의 복수심으로 영화를 만듭니다. 현실은 너무 멀리 있고 불투명합니다. 또 불공평하고 불공정합니다. 그 현실에 복수하겠다는 마음으로 영화를 찍어왔습니다. 제게 영화는 곧 삶이었습니다. 저는 영화 집안에서 자랐습니다. 아버지가 영화 프로듀서였습니다. 학교 성적이 좋을 때 아버지는 상을 내리듯 저를 스튜디오에 데리고 가셨습니다. 심지어 어릴 때는 세상의 모든 것이 영화와 관련됐다고 믿었습니다. 어린 시절 누군가 제게 물었습니다. 비행기가 뭔지 아니? 비행기를 타본 적 없던 저는 이렇게 답했습니다. 비행기는 둥글게 생겼고, 날개가 있고, 카메라가 있고, 감독 의자가 있어. 누군가 또 레스토랑이 뭐냐고 물으면 테이블도 있고, 부엌도 있고, 카메라도 있고, 감독 의자도 있을 거야, 라고 답했지요. (웃음)

14살 때부터 작품을 만들기 시작했습니다. 당시 루이스 브뉘엘의 <나자린>이란 영화를 보고 영화에 새로 눈뜨게 됐습니다. 루이스 브뉘엘이 아버지의 지인이기도해서 한번은 루이스 브뉘엘의 집을 찾아갔습니다. 현관에서 “당신과 같은 영화를 만들고 싶습니다” 그랬더니 그는 문을 닫아버렸습니다. 조금 뒤 그는 나를 집안에 들여 <안달루시아의 개>라는 영화를 보여줬습니다. “나는 이런 걸 만드는 사람이다, 이런 영화를 찍으려고 감독이 되려는 거냐” 그러시더군요. 루이스 브뉘엘은 제게 큰 영감을 줬습니다. 결국 후에 루이스 브뉘엘의 <절멸의 천사> 작업을 돕게 되는데, 사실 제가 그의 조감독으로 일했다고 말할 순 없습니다. 루이스 브뉘엘의 조감독이라면 굉장히 높은 수준의 기술과 예술성을 지니고 있어야 하는데, 전 그 단계까지는 못 올라갔기 때문입니다.

그리고 21살 때 제 첫 영화를 만들었습니다. 영화를 보는 것 외에 제게 영감을 준 것은 독서입니다. 아버지는 자신의 영화사 소속 작가들과는 아무하고나 함께 일해도 된다고 하셨습니다. 그때 친구로 만나던 작가가 있었습니다. 지금은 훌륭한 작가가 됐지만 당시엔 그리 유명한 작가는 아니었습니다. 바로 가브리엘 가르시아 마르케스입니다. 저는 전문적인 시나리오 작가와는 일하고 싶지 않았습니다. 그냥 글을 쓰는 사람과 작업하고 싶었습니다. 그리하여 이후 라틴아메리카의 유명 작가들과 같이 일을 하게 됩니다. 그들은 제게 새로운 비전을 제시했고 자극을 줬습니다. 그래서 전 소설을 원작으로 하는 영화들을 많이 만들었습니다.

50여 년간 감독으로 일하면서 영화에 많은 변화가 일어난 것을 지켜보았습니다. 영화는, 영화의 역사는 영화 기술의 변화의 역사이기도 합니다. 그런데 기술적 변화는 있었지만 내러티브는 변하지 않았습니다. 내러티브가 있는 영화, 내러티브가 없는 영화 모두 가능하지만 영화는 감정의 상호작용, 인간의 심오한 정신, 인간이 손대는 것들의 영혼에 대해 다뤄왔습니다. 내러티브는 인생을 이해하는 하나의 방식입니다. 전문학에서 그것을 찾았고, 또 제 목소리를 보충해줄 목소리, 내 눈을 보안해줄 눈을 가진 최고의 작가도 찾았습니다.