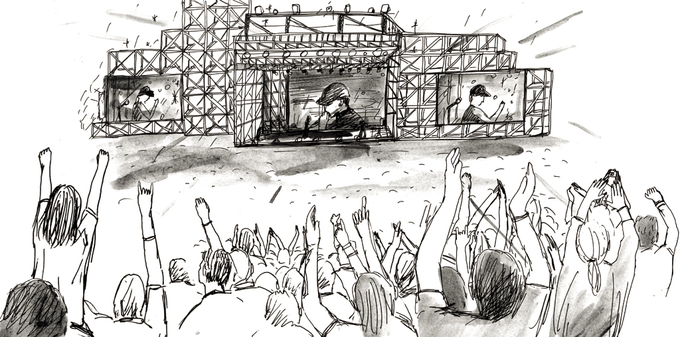

며칠 전 마셜 브루스 매더스 3세의 공연에 다녀왔다. 그렇다. 디트로이트 슬럼가 흑인 흉내를 내던 꼬맹이에서 마침내 흑인 음악의 정상에 선 백인, 엄마를 욕하는 호래자식, 대통령을 불태워 죽이겠다고 협박하는 슈퍼스타, 청소년에게 가장 유해한 연예인 1위에 빛나는 에미넴이 한국에 와서 콘서트를 했다. 2000년대 중반 은퇴했다가 최근 다시 활동을 재개한, 우리 나이로 마흔한살의 이 천재 래퍼는 그날 가랑비로 흠뻑 젖은 무대 위에서 전성기에 버금가는 실력과 퍼포먼스로 관중의 심장을 예리하게 도려냈다.

<Stan> <Love The Way You Lie> <My Name Is> <Not Afraid, Lose Yourself> 같은 주옥같은 힙합 넘버들을 에미넴의 육성을 통해 듣는 것은 경이에 가까웠다. 내 옆에 있던 어떤 희열에 찬 여자 관중이 ‘Fuck me hard’라고 고래고래 외치던데, 그 심정이 이해(?)가 될 정도였으니 말이다. 에미넴의 래핑은 탄력이 넘쳤고 분노는 여전했으며 조롱은 날카로웠다. 특히 <My Name Is>를 부를 때는 닥터 드레가 깜짝 등장해 공연장의 열기를 끓는점까지 밀어올렸다. 그의 파괴력 넘치는 퍼포먼스에 2만여 관중은 떼창으로 화답했고, 이에 감동한 에미넴은 손을 머리 위로 올려 하트를 발사하는 테러에 가까운 깜찍함을 선보였다. 에미넴도 늙었나.

에미넴을 보러 가기 며칠 전에는 스타세일러의 리드 보컬 제임스 월시의 공연에도 갔었다. <Fever> <Four To The Floor> 등으로 전세계에 알려진 스타세일러는 영화 <올드보이> 예고편 음악이었던 <Bring My Love>로 한국에도 친숙한 영국의 록그룹이다. 1집 <<Love Is Here>>의 모든 곡을 사무치게 좋아해 수백번씩 들었던 나로서는 제임스 월시가 온다는 소식에 에미넴을 기다렸던 것 못지않은 흥분을 느꼈었다.

공연은 기대만큼 훌륭했다. 비록 그룹 전체가 오지 않았고 내가 가장 좋아하는 <Way To Fall>을 불러주지도 않았지만 변함없는 제임스 월시 특유의 호소력 짙은 미성으로 부른 <Poor Misguided Fool> <Alcoholic, Lullaby> <Tell Me It’s Not Over> 등의 아름다운 곡들은 내 가슴을 갈기갈기 찢어놨다. 스타세일러의 노래를 들을 때마다 나는 어디에도 마음 둘 데 없어 차오르는 슬픔을 목구멍 속으로 꿀꺽꿀꺽 삼켜야 했던 내 10대를 떠올리곤 했었는데, 이번 공연에서도 그 감정이 고스란히 되살아나 두 시간 내내 말 그대로 가슴을 움켜쥐며 제임스 월시의 절규를 지켜봤다.

에미넴과 제임스 월시. 장르도 다르고 창법도 다르고 대변하는 가치도 다르고 그래서 느꼈던 감흥의 내용도 완전히 달랐던 두 아티스트의 음악으로 개인적으로 다소 답답했던 8월을 견뎌낼 수 있었다. 비록 그 귀여웠던 에미넴의 얼굴에 주름이 생기고, 마르고 우울한 순수 청년이었던 제임스 월시의 뱃살 또한 늘어졌지만 그들의 음악은 여전히 살아 있었고 여전히 내 심장을 두근거리게 하기에 충분했다. 남은 생애에 이들을 다시 보게 될 일은 아마도 없을 것 같다. 상관없다. 내겐 이들이 선사한 2012년 여름의 멋진 추억이 있다.