이 세상에 완전함이 없다는 걸 나 역시 잘 알지만 음악만큼은 가끔 예외로 하고 싶다. 그 정신적 애착에 관해서 그 유난스러움과 의미심장한 매혹을 애써 외면한다쳐도 음악이 우리에게 불러일으키는 이름 모를 정열의 소용돌이마저 무시할 순 없는 법이다. 트랜스한 공황상태. 그분이 오셨다. 이른바 ‘빙의’. 이 태곳적 열락은 내 영광의 기반이거나 부수적인 징후 아니던가? 그러므로 나의 이 명상, 이 애무를 좀더 완벽하고 진실되게 경험하기 위해서라도 도저히 견딜 수 없을 것만 같은 일상의 비루함마저 사랑해야 한다고 믿었었다.

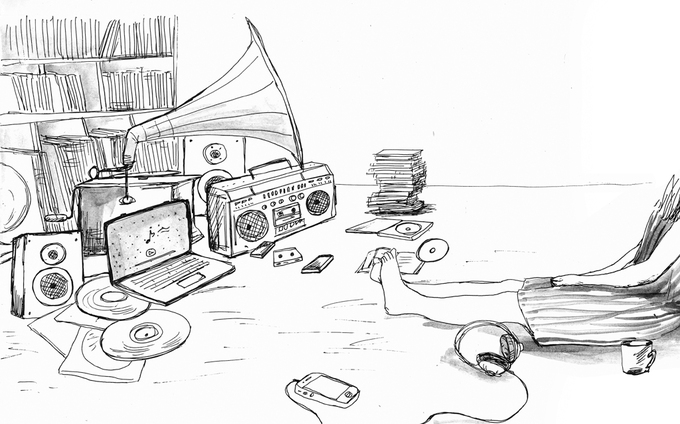

그런데 문제는 엄한 곳에서 생긴다. 하드웨어, 즉 물질적 속성에 따른 경솔하고 아둔한 선택이 종종 모든 걸 망치는 꼴을 보게 된다. 자신의 탁월한 감각과 관대한 정신으로도 도저히 참아낼 길이 없는 취향의 저 절묘한 순간이 도래한 것이다. 그러니까 그건 같은 곡이라도 앰프와 스피커에 따라, 장소와 시간에 따라, 그리고 소스의 종류(즉 LP, CD, 테이프, 최근엔 무손실 압축파일까지)에 따라 다르기 때문이다. 자신의 경탄이 저 빌어먹을 것들 때문에 반감된다고 느낀다면 배은망덕도 이런 배은망덕이 없다. 결국 어느새 양이 질을 압도하는 바람직하지 못한 상황에 부대끼는 거고.

여기서부터 일은 꼬여만 가고 믿음마저 사라진다. 척도의 부재라기보다는 단지 세속화된 욕망의 문제다. 아니나 다를까 역시 몇번 ‘호구’가 되는 상황을 겪는다. 제기랄, 저 잡놈들에게 또 속았다. 자신의 판단을 신뢰하기보단 과대평가된 허위의식에 자신을 바친다면 돌아오는 건 대가리를 혼미하게 만드는 무력함뿐. 때문에 결국엔 조금은 극단적이고 일을 복잡하게 만드는 방식으로 이제까지 쌓인 내면적인 분노와 반항을 표출한다. 즉 이젠 장사꾼들이 뭐라고 떠들든 말든 자신의 자신만을 위한 시스템의 구축, 그 기계적 환상에 매혹되는 것이다. 이른바 ‘바꿈질’. 이제 음악을 듣는 대신 분석하고 기계적인 내구성을 평가한다. 저음의 탄탄함이나 또랑또랑한 고음, 밀도와 선명함을 구분해내는 자신이 어느새 기특해진다. 여기서 돈만 쬐금 받쳐준다면 절대무쌍의 시스템도 가능할 것 같은데… 아쉽다. 그걸로 <하이웨이 스타> 같은 걸 빵빵하게 틀어대면 아주 죽일 텐데…. 이놈의 집구석이 터지든 말든. 아주 난리가 나겠지. 그러다 문득 드는 생각. 참으로 부질없다는…. ‘실재보다 더 큰’, ‘삶보다 더 큰’ 뭐 이런 영화가 있었는데 하고 혼자 중얼거리며.

결국 돌고 도는 이런 자기만족의 세계에서 만만한 건 고작해야 음악과 소스의 선택임을 알게 된다. 사실 그 선택의 폭도 작으니 별 고민도 안되고 속도 편하다. 턴테이블은 이미 있어, 요번 기회에 디지털을 아날로그로 변환하는 컨버터 하나를 장만한다. 이른바 PC-FI다. 근데 어라, 뭐 이리 작아, 살짝 실망하며 일단 연결. 어, 어, 나름 음질 쓸 만하고 무엇보다 완전 편하다. 이게 벌써 5년 전 일이다. LP의 최대 단점. 편집 불가능, 건너뛰기 없기, 싫은 노래 참고 듣기. 그 때문인지 LP가 아무리 많아도 록이나 팝엔 손이 잘 안 가곤 했다. 그러니 ‘FLAC’나 ‘APE’ 같은 무손실 압축파일의 등장은 내겐 나름 축복이나 다름없다. 자신만의 기호와 감정, 시간, 장르별로 편집해서 듣는다는 건 확실히 또 다른 풍경. 그러다 지루해지면 LP 듣고. 쯧쯧 정말이지 CD만 불쌍하게 됐다. 애매하게 중간에 껴서.