최근 국내에서 개최되고 있는 영화제간의 알력 다툼에 관한 이야길 들었다. 다른 영화제에 영화를 출품하거나 먼저 개봉을 하면, 그 영화는 자기네 영화제에서 절대 안 틀겠다고 감독들을 협박했다는 한 영화제 때문에 술자리는 그 영화제에 대한 성토대회가 되었다. 하지만 이게 어제오늘의 일인가. 이런 알력 다툼이 규모가 큰 영화제에서부터 좀더 작은 영화제로 다단계로 반복되고 있고, 그러다 보니 독립영화를 주로 상영하는 영화제들이 그 최종 물받이가 되고 있다는 얘기까지 듣고 보니, 이건 정말이지 아니다 싶었다. 게다가 그 중간에 낀 감독이나 제작자들이 심정적으로 괴로운 상황에 처해 있고, 영화제의 일정과 요구에 맞춰 제작이나 배급 스케줄을 강제로 조정해야 하는 상황도 빈번히 발생한다는 얘기까지 들었을 땐 솔직히 욕밖에 안 나왔다.

매달 한두개의 굵직한 영화제들이 개최되고 있는 국내 현실에서 그들간의 경쟁이 점점 심해지는 것은 어쩌면 당연할 수 있다. 또 칸, 베를린, 베니스가 얼마나 치열한 경쟁을 벌이며 패권적인 프로그래밍과 마케팅을 펼치고 있는가를 보면, 이건 세계적인(?) 흐름이기도 하다. 또 영화제에 자금을 지원하는 쪽에서 영화제를 평가하는 지표에 프리미어 상영이라든가, 상영 편수, 수상작 초청 등을 중요하게 포함해놓고, 관객도 얼마나 신작을 많이 트는가를 프로그램의 질을 평가하는 척도로 판단하는 상황임을 고려하면, 영화제만 탓하기엔 구조적인 문제도 크다. 하지만 감독이나 제작자가 자기 필요에 의해 영화제를 선택하고 관객을 만나는 것이 아니라 영화제의 강요에 못 이겨 출품을 당해야 하는 상황에 대한 1차적인 책임, 그리고 가장 큰 책임은 분명 영화제를 운영하고 있는 주체, 바로 그들에게 있다.

영화제들 스스로는 최고의 작품을 관객에게 선보이기 위한 최선의 노력이라고 변명하겠지만, 이건 흡사 충무로 상업영화판에서, 방송미디어 시장에서 콘텐츠 창작자들을 압박하는 극장이나 방송사 같은 플랫폼 사업자의 모습과 매우 유사하다. 그 경쟁의 결과가 창작자들에게도, 관객에게도 결코 도움이 안된다는 것을 제발 좀 알았으면 좋겠다. 영화제는 모든 사람들이 영화를 즐기고 소통하는 축제로서 하나의 공동체를 만들어내는 공간이 아닌가. 그건 무슨무슨 영화의 밤 같은 파티만 연다고 만들어지는 것이 아니지 않은가? 영화제를 준비하고 운영하는 주체들이 애초에 영화제를 시작하던 초심으로 돌아가, 영화인들이, 관객이 함께 즐기는 장을 다시 만들어주었으면 좋겠다.

부산국제영화제에서 서울독립영화제 프로그래머가 추천한 영화를 보고, 서울국제여성영화제에서 부산국제영화제 프로그래머가 추천한 영화를 볼 수 있다면 좋지 않을까? 이미 국내에 내로라하는 영화이론가와 평론가, 영화운동가와 감독들로 구성되어 있는 영화제 프로그래머들이 이제 하나의 집단을 만들어낸다면, 그리고 그들이 강추한 영화들을 여러 영화제에서 같이 보며 소통해 나간다면, 침체된 영화담론도 다시 활발해질 수 있지 않을까?

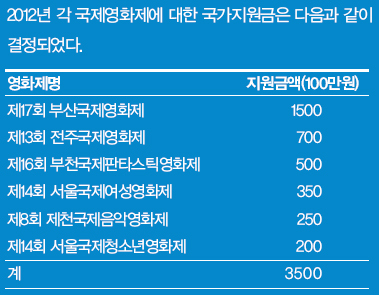

정부 또한 상대평가로 우선순위를 매기고 그에 따라 인센티브를 주는 경쟁정책이 아니라 국내의 영화제들이 하나의 공동체로서 강력한 경쟁력을 가질 수 있는, 새로운 커뮤니케이션의 장을 제공할 수 있는 지원프로그램을 만드는 데 앞장서면 좋지 않을까. 순진한 생각이라고 해도 그렇게 되면 정말 좋겠다. 서로 ‘디스’는 삼가고 말이다. 제발.