어릴 때 저질렀던 경솔한 언행 가운데 지금도 다시 떠올리면 눈을 꽉 감아버리고 싶은 순간이 있다. 스물다섯살쯤, 다니던 직장 윗분들의 손에 이끌려 경기도 어느 카페촌에 바람을 쐬러 가던 길이었다. 그 동네가 불륜 커플의 데이트 장소로 유명하다느니 하는 시답잖은 대화가 막내인 나를 빼고 오갔다. 예나 지금이나 커플에 대한 이해도가 제로에 수렴하던 내가 무심코 입을 연 것은 그저 남의 눈을 피해가면서까지 ‘연애 감정’이란 걸 불태우는 어르신들의 에너지가 신기하게 느껴졌기 때문이었다. “그런데, 그 나이에도 정말 누가 그렇게 좋고 그런가요?”

시끌벅적하던 차 안에 싸늘한 정적이 흘렀고, 정년을 앞둬 일에는 영 의욕이 없었지만 사람 좋기로 이름났던 부장님이 드물게 정색하셨다. “나이 들어도 마음은 다 똑같은 거야.” 그 뒤로 꽤 여러 해가 흘렀고, 나이는 들었지만 여전히 철은 안 들었음에도 나는 가끔 그 짧은 정적을 돌이켜본다. 중년을 지난 이들은 모두 인생의 은퇴자쯤으로 여기던, 그리고 그게 멍청한 생각이라는 것도 모르던 어린 여자애가 그 50대 아저씨들에게 주었을 상처에 대해.

어느 주말 오후, KBS2 <해피 선데이> ‘남자의 자격’에서 흘러나오는 이야기를 그냥 지나치지 못하고 자리에 주저앉은 것은 그 때문이었는지도 모른다. 만 50살 이상부터 90살까지의 일반인부터 지원을 받아 합창단 멤버 40명을 선발하는 ‘청춘 합창단’ 오디션에서는 호리호리한 체격의 일흔아홉 노인이 말쑥한 양복을 차려입고 찾아와 “천국에 먼저 간 아내에게 들려주고 싶다”고 말했다. 딸의 결혼을 앞두고 “엄마 혼자서도 잘 살 수 있다는 걸 보여주고 싶어서” 나왔다는, 15년 전 먼저 세상을 떠난 아들을 하늘나라에서 만나면 보여주고 싶은 모습을 합창단을 통해 그려보고 싶다는 어머니의 사연에 이르자 눈물이 쏟아지기 시작했다. 이건 뭐, 불가항력이었다.

사실 <청산에 살리라> <그리운 금강산> 같은 레퍼토리가 그리 내 취향은 아니고 그들이 모두 빼어나게 노래를 잘한 것도 아니었지만 이상하게 채널을 돌릴 수가 없었다. 검버섯이 핀 손으로 빗을 들어 백발을 빗어 넘기고 가사를 네번이나 잊으면서도 “한번만 더!”라 조르는 아흔살 할머니의 인생에서 고개를 돌릴 수가 없어서였다.

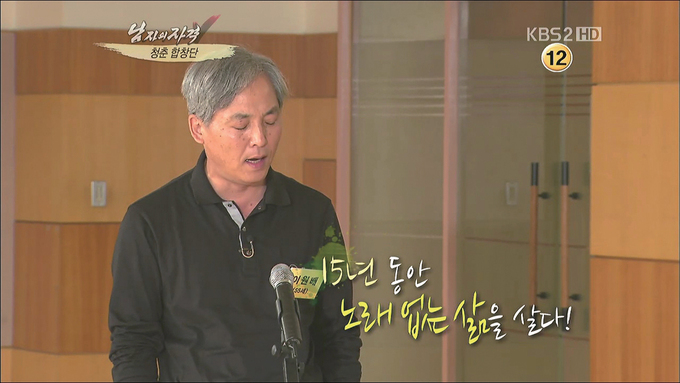

퇴근 뒤 모여든 남성 지원자들에게서는 자신이 좋아하는 일을 할 돈도, 시간도, 마음의 여유도 없었던 세대의 비애가 스쳤다. 서른여섯에 호텔 사장이 된 뒤 한번도 자신을 위해 살아보지 못했다는 초로의 남자는 오디션 합격을 대학 입학 뒤 최대의 기쁨이라고 말했고, 성대결절로 15년 동안 남들 앞에서 노래를 부르지 않았다는 전직 음악교사는 맑은 목소리로 <솔아 솔아 푸르른 솔아>를 불렀다. 주름진 얼굴, 희끗한 머리카락보다 공통된 그들의 모습은 간절한 표정이었다.

얼마 전 정년퇴직하신 친구의 아버지는 모처럼 기타를 배우기 시작하셨지만 정작 연습을 제대로 하지 못한다고 친구는 말했다. 아파트 옆집에 폐 끼칠까 걱정이 되어 낮 시간에 몇번 기타 줄을 튕겨보고 내려놓으시는 게 전부라는 거였다. 원하는 것을 얻기 위해서라면 부모의 등골을 빼먹거나 민폐 끼치는 것도 마다하지 않고 살아온 우리는 이 예상치 못한 ‘세대 차이’를 어찌해야 할지 몰라 씁쓸해졌다. 사실 나는 여전히 살아온 날보다 살아갈 날이 적게 남은 이들의 간절함을 다 알지 못한다. 꿈을 꾸는 방법조차 배울 겨를이 없었던 세대의 쓸쓸함도 아직 모른다. 다만 산다는 건 정말로 사는 날까지 ‘사는’ 것임을, 이제야 겨우 알게 된 것 같다.