<혹성탈출> 시리즈는 80년대 한국 방송사들이 작정하고 주말마다 틀어젖히던 고정 프로그램 중 하나였다. 팀 버튼의 <혹성탈출>로부터 시작한 새로운 팬들이라면 이 시리즈의 역사를 숙지하는 일이 필요할지도 모른다. <혹성탈출> 시리즈는 <터미네이터>처럼 배배 꼬인 시간대를 품은 대하 서사극이다.

<혹성탈출> Planet of the Apes, 1968

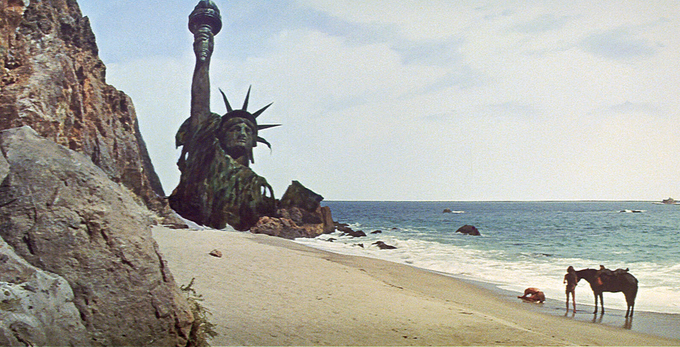

60년대 말 이십세기 폭스가 스타 찰턴 헤스턴과 할리우드의 1급 기술진(특히 특수분장의 릭 베이커!)을 모조리 끌어와 만든 당대의 블록버스터. 잘 알다시피 원숭이 혹성에 떨어진 우주비행사 테일러가 갖은 모험을 겪다가 결국 원숭이 혹성이 핵전쟁 이후 미래의 지구라는 사실을 발견한다는 이야기다. 해변에서 자유의 여신상을 발견하는 마지막 장면은 영화 역사상 최고의 반전 중 하나.

<혹성탈출2: 지하도시의 음모> Beneath the Planet of the Apes, 1970

전편의 주인공 테일러를 찾아 지구를 떠난 우주비행사가 또다시 원숭이 혹성으로 추락하고, 비슷비슷한 모험을 겪는다. 거의 1편과 동일한 스토리 라인을 갖고 있는 자기반복적인 속편이다. 방사능 오염으로 흉악한 외모를 갖게 된 지구인 후손들이 핵폭탄으로 지구를 날려버리는 악명 높은 엔딩이 유명하다. 결국 이후 만들어지는 시리즈들은 아예 1편의 과거로부터 다시 시작한다.

<혹성탈출3: 제3의 인류> Escape from the Planet of the Apes, 1971

원숭이 코넬리우스와 지라 부부는 지구가 폭발하기 직전 테일러의 우주선으로 탈출하고, 테일러가 우주에서 실종된 지 2년이 지난 70년대의 지구에 불시착한다. 도주길에 오른 부부는 아들 ‘시저’를 남기고 죽는다. 아이는 지능있는 원숭이족의 시초가 되어 <혹성탈출>의 역사를 쓰게 된다. 과거와 미래가 서로에게 영향을 끼치는 영화의 컨셉은 <터미네이터> 시리즈에 결정적인 영향을 끼쳤다.

<혹성탈출4: 노예들의 반란> Conquest of the Planet of the Apes, 1972

<케이프 피어> <나바론 요새>로 떠오르던 J. 리 톰슨의 연출작. 살아남은 ‘시저’는 서커스단 단장에 의해 키워진다. 그런데 갑자기 발생한 바이러스로 지구의 개와 고양이가 사라진다. 인간들은 대신 원숭이를 애완동물 겸 노예로 키우기 시작하고, 시저는 핍박받는 원숭이들을 주동해 결국 혁명을 성공시킨다. 전편에 이어 성서적인 메시아론을 본격적으로 끌어들인 다소 진지한 드라마.

<혹성탈출5: 최후의 생존자> Battle for the Planet of the Apes, 1973

핵전쟁으로 인류는 멸망했고 인간은 원숭이들의 노예가 되기 일보 직전이다. 지구의 미래는 1편과 같은 길을 걷게 될 참이지만 인간과 원숭이의 공존을 원하는 시저의 바람에 의해 결국 미래는 긍정적인 방향으로 변화의 조짐을 보인다. 과거를 바꿈으로써 정해진 미래 역시 변화시킬 수 있다는 시리즈 특유의 철학을 마무리하는 영화. 거장 존 휴스턴이 원숭이 분장을 하고 카메오로 출연하는 걸 보는 재미가 쏠쏠하다.

<혹성탈출> Planet of the Apes, 2001

68년작의 본격적인 리메이크. 팀 버튼은 문명에 대한 회의와 핵에 대한 공포를 근간에 깐 오리지널과는 달리 21세기적인 ‘인종차별’의 메타포를 전면에 깔고 간다. 그의 이름값에 비하면 여러모로 평이한 이 리메이크작에서 그나마 흥미진진한 건 원숭이 헬레나 본햄 카터와 인간 마크 월버그 사이의 묘한 성적 기운이다. 팀 버튼이 아니라 (좀더 과격한) 폴 버호벤이 연출했더라면 어땠을까를 상상하게 만드는 영화다.