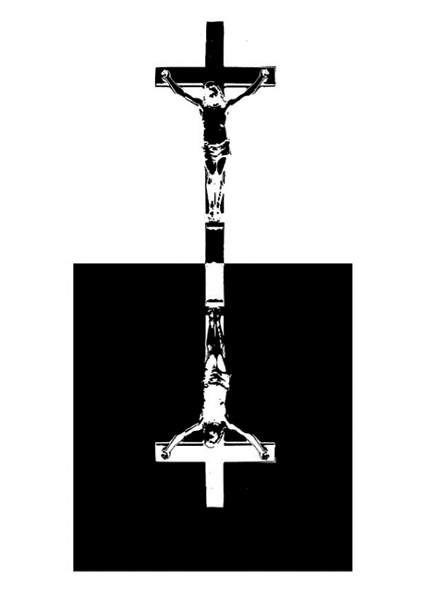

‘십자가 시신’은 성화에 묘사된 예수의 죽음과 유사했다. 5월1일 경북 문경시 농암면 궁기리 한 폐채석장에서 전직 택시기사 김모(58)씨가 십자가에 못 박혀 죽은 채 발견됐다. (…) 김씨의 양손은 십자가에 매달려 있고 양발은 십자가 앞쪽에 놓인 나무판에 못 박혀 있다. 오른쪽 옆구리에는 식칼에 찔린 상처가, 머리 위에는 가시면류관이 있다. 예수와 함께 매달린 강도를 상징하는 작은 십자가가 양옆에 놓여 있고, 발아래에는 채찍 형태의 물건이 놓여 있다 (…) 폐채석장도 성경에 묘사된 돌무덤 골고다 언덕과 닮았다.”

예수-되기

이 엽기적 사건이야말로 인문학의 설명력을 가늠할 시금석이 아닐까? 이 소식을 접하고 먼저 머리에 떠오른 것은 ‘미메시스’라는 개념이었다. 라틴어의 ‘모방’(imitatio)이 대상을 흉내내는 인식론적 ‘재현’이라면 그리스어의 ‘모방’(mimesis)은 카멜레온이 환경에 따라 색을 바꾸는 것과 같은 존재론적 ‘되기’를 의미했다. 들뢰즈는 그의 유명한 저서에서 카운터테너의 여성되기, 카스트라토의 아이-되기, 슈만의 클라라되기, 모차르트의 새-되기 등 다양한 존재론적 ‘되기’의 예를 든다.

문경 택시기사의 자살은 ‘예수-되기’의 극한이라 할 수 있다. 사실 예수-되기에도 다양한 수준이 있다. 옛날에 가톨릭 성당에 다닐 때, ‘피정’이라는 것을 가서 본의 아니게 ‘예수-되기’를 경험한 적이 있다. 십자가 고난의 길을 만들어놓고, 신도들로 하여금 자갈밭을 맨 무릎으로 기어가게 하는 프로그램이었다. 물론 채찍질당하고 가시면류관에 찔리고, 무거운 십자가를 메고, 손발에 못이 박히고, 십자가에 달려 창으로 가슴을 찔렸던 그의 고통을 조금이라도 느껴보라는 취지일 것이다.

필리핀에서는 부활절에 자원해서 십자가에 매달리는 사람들이 있다. 사지를 끈으로 묶어 매다는 경우도 있지만 대부분은 정말로 손발에 못이 박힌 채 십자가에 달린다. 올 부활절에도 24명 이상의 필리피노가 자원해서 십자가에 달렸다. 가톨릭교회에서는 이를 “의심스러운 신학적, 사회적 의미를 갖는 불완전한 모방”이라 부르며 불편해하지만 이미 25번이나 못 박혀 본 어느 사내는 교회가 이 관습을 존중해야 한다며, 자신은 “십자가 위에서 신에게 매우 가까워진 것처럼 느낀다”고 말했다.

물론 이는 미메시스, 즉 진정한 의미의 ‘예수-되기’가 아닐 것이다. 교회에 따르면, 그것은 “불완전한 모방”(imperfect imitation)에 불과하다. 중세 성인들의 ‘스티그마타’는 이와는 차원이 다르다. 그들은 억지로 제 손과 발에 못을 박는 스펙터클을 연출하지 않았다. 그들은 오로지 기도와 명상을 했을 뿐이나 예수처럼 되기를 원하는 그들의 간절한 마음이 신체에 변화를 일으켜 양손과 양발, 그리고 옆구리에 아물지 않는 상처가 돋아나게 한 것이다. 어떻게 그런 일이 일어날 수 있었을까?

쉬운 설명은, 그들이 남들 몰래 자해를 했다는 것이리라. 하지만 이런 가설은 존경받는 성인들을 졸지에 사기꾼으로 만들어버리는 문제가 있다. 그보다 더 흥미로운 설명은 정말로 정신의 노력이 신체의 변화를 낳았다는 것이리라. 우리는 칸트처럼 정신은 자유의 영역, 신체는 물리의 세계에 속한다고 믿으나, 사실 그 둘은 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 복잡한 연관을 맺고 있다. 심신(body-mind)의 관계에 대해서는 아직 과학적으로 밝혀져야 할 것이 많이 남아 있다.

계시록 7장에 따르면 종말의 날에 하나님은 그의 종들의 이마에 인(印)을 친다. 제 몸에 예수께서 십자가에서 입은 상처를 새기는 것만큼 하나님의 인을 받았다는 확실한 증거가 어디 있겠는가? 하나님의 인을 갈구하는 영혼의 상태가 우리가 아직 알지 못하는 어떤 메커니즘에 따라 신체의 변화를 야기한 것이다. 하지만 그 메커니즘을 과학적으로 증명한다고 하여, 교회가 그다지 기뻐할 것 같지는 않다. 그 경우 스티그마타의 전설을 감싸는 신학적 아우라가 사라지기 때문이다.

한국의 교회는 행여 이 사건이 기독교 전체를 광신으로 비치게 할까 전전긍긍하는 모양이다. 아니나 다를까, 교회 밖에서는 한국 기독교의 못 말리는 광신성이 이런 참극을 낳았다는 비난의 목소리가 나왔다. 하지만 교회의 주장대로 이 사건은 기독교 자체와는 별 관계가 없을 것이다. 교회에서 말하는 ‘예수-되기’란 예수의 행실과 영혼을 닮는 것을 말하지, 예수의 전기를 흉내내는 것을 의미하는 것은 아니기 때문이다. 그런 것은 미메시스가 아니라, “불완전한 모방”에 불과할 뿐이다.

정작 주목해야 할 것은 섹슈얼리티다. 과거에도 종교를 빙자해 성욕이 난무한 적이 있었다. 바로크시대에 가톨릭교회는 인쇄술을 무기로 한 개신교의 텍스트 공세에 선정적 이미지로 맞서려 했다. 대중선동을 위해 교회는 벽면을 온갖 성자들의 잔혹한 고문 및 순교의 그림으로 장식하곤 했는데, 그 바탕에는 이른바 ‘바로크의 은밀한 에로틱’이 깔려 있었다. 필립 아리에스는 그 시절 날마다 성당에 가서 벽화 속 성자들의 비명소리를 들으며 은밀한 쾌감을 느끼던 어느 소녀의 얘기를 전한다.

초등학교 시절 다락방에서 예수가 고난당하는 영어성서의 삽화를 보며 묘한 흥분을 느꼈던 기억이 난다. 그 흥분은 사춘기가 지난 뒤에 비로소 느낄 수 있었던 그 ‘흥분’과 거의 동일했다. 가끔 내 또래의 사내아이들이 장난으로 계집아이들의 종아리를 때리는 시늉을 하는 것을 보며, 그들도 내가 다락방에서 느꼈던 그 ‘흥분’을 느낄 것이라 생각했던 기억도 난다. 이렇게 사춘기 이전에도 성욕은 존재하며, 그것의 정체는 사디즘이었다. 물론 마조히즘도 사춘기 이전부터 존재할 거다.

사디즘과 마조히즘

성욕에는 그저 ‘생식’의 욕망만 있는 게 아니다. 죽음을 향하는 성욕도 존재한다. 태어나기 전 우리는 무기물이었기 때문에, 우리의 무의식에는 생명 이전의 상태로 회귀하려는 충동이 존재한다. 이것이 신체를 파괴하고, 파괴당하는 데서 쾌감을 느끼는 사디즘과 마조히즘의 성욕으로 나타나는 것이다. 서로 반대되는 이 두 성욕은 미시마 유키오의 경우처럼 한몸 안에서 결합될 수도 있다. 문경의 재판 예수도 마찬가지다. 전자가 헬레니즘 버전이라면 후자는 헤브라이즘 버전이라 할 수 있다.

무대의 세팅은 달라도, 자기 파괴의 욕망은 동일하다. 자신을 일본도를 든 사무라이의 모습으로 연출하는 가학성과 나무에 달려 화살을 맞은 순교자 세바스찬으로 연출하는 피학성. 이 두 욕망은 칼로 자기의 배를 가르는 행동 속에서 비로소 하나가 된다. 고통을 주며 즐거워하는 로마 병정의 가학성과 스스로 십자가에 달리고 싶어 하는 피학성. 자신의 손발에 못을 박는 행동 속에서 두 욕망은 하나가 된다. 시신에 ‘주저흔’ 하나 없었다는 것은 그 행위에 모종의 쾌감이 수반됐음을 강하게 시사한다.

이 두개의 자살사건을 관통하는 공통의 욕망은 아마도 후기 프로이트가 말한 ‘죽음의 충동’일 것이다. 무대의 세팅은 두 사람이 처한 구체적 상황에 따른 우연한 차이일 뿐이다. 하지만 이 사건의 엽기성은 정작 다른 데에 있다. 사실 기독교는 ‘삶의 충동’의 극단적 표현이다. 이 땅에 사는 것만으로도 모자라 아예 ‘영생’을 하고픈 욕망이기 때문이다. 이 ‘삶의 충동’이 그 대극인 ‘죽음의 충동’을 실현하는 무대의 세팅으로 사용됐다는 역설. 이 사건의 섬뜩함(Unheimlichkeit)은 거기서 나오는 것이리라.