올가을, A 기업 빌딩에 들어갔다가 깜짝 놀란 적이 있다. 1층 로비에서 김창열 화백의 물방울 그림(이전 칼럼에서 소개했던)을 발견한 직후였다. 갤러리에 걸려 있을 땐 저절로 눈길이 가던 그 그림이 회사 로비에선 달리 보였다. 짙은 고동색 벽에 걸려 있던 갈색 배경의 물방울 그림은, 칙칙한 나무에 맺힌 몇 방울의 물방울만큼이나 존재감이 없었다. 회사와 예술 작품의 궁합이 꽝이었던 탓이다.

몇년 전부터 기업들이 회사 내부에 예술 작품을 전시하거나 따로 사옥 갤러리를 운영하는 것이 일종의 트렌드가 되었다. ‘문화 기업’이라는 이미지도 얻고, 품격도 높이기 위함이다. 하지만 위의 사례처럼 일부 회사의 경우 입구나 로비를 지나치다가 종종 눈살을 찌푸리게 된다. 주변 환경과의 고려 없이, 그저 유명 작가의 작품이라면 두번 묻지 않고 들여놓기 때문인 것 같다. 누구의 어느 작품이라는 팻말만 없었다면 B 회사 입구의 석상은 출입을 훼방놓는 돌조각으로, C 회사 로비 안의 설치 작품은 거대한 쓰레기로 생각할 뻔했다. 진짜 문화 기업이 되고 싶으면 자기 회사의 공간을 생각하고 작품과의 궁합을 생각해야 할 텐데 말이다. 여기저기서 예술 작품이 보이는 건 반가운 일이지만, 한국 기업에 부는 문화예술 바람이 트렌드에서 일상으로 바뀌기엔 아직도 많이 부족한 게 아닌가 싶다(솔선수범하는 의미에서 서울시가 청계천 한가운데에 놓인 거대한 소라똥부터 치웠으면 좋겠다. 정부가 모범을 보여야 기업들도 뒤따라올 텐데 말이다).

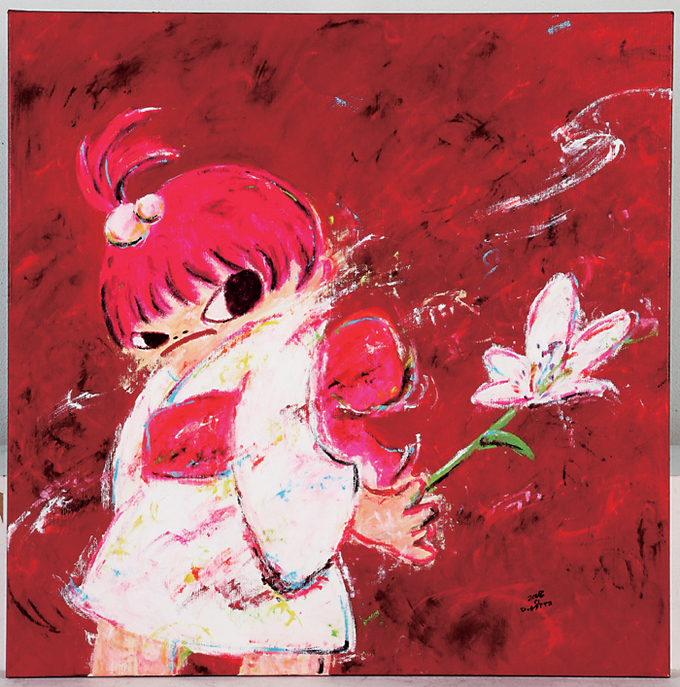

그런 의미에서 갈 때마다 늘 주목하게 되는 장소가 있다. 씨네큐브가 있는 흥국생명 빌딩이다. 설치물과 미디어아트를 주로 전시하는 이 회사에 들를 때마다 즐거웠다. 에스컬레이터를 타러 갈 때면 로메로 브리토의 알록달록한 여왕뱀을 꼭 보고 지나쳤고, 빌딩 바깥에 설치된 미국 조각가 조너선 보로프스키의 <해머링맨>이 거대한 산타 모자를 쓸 때야 비로소 크리스마스가 임박했음을 깨달았다. 작품을 선정하는 취향도 위트있지만, 무엇보다 회사 안이나 건축물과의 조화도 훌륭한 것 같아 마음에 든다. 올 연말에는 일본의 젊은 아티스트 아야코 록카쿠의 작품이 로비에 전시된다. <허니와 클로버>의 주인공 하구가 그렸을 법한 사탕 색깔의 달콤한 그림들이다. 큰 눈을 동그랗게 뜬 소녀와 화폭 가득 만발한 꽃들을 보고 있으니 봄이 머지않은 것처럼 느껴진다. 새해를 여는 사옥 전시작으로 손색이 없는 초이스다.